随着劳动力增长放缓、要素成本上升、资源环境约束强化,我国工业“高投入、高能耗、高污染”的粗放增长模式难以为继,迫切需要转型升级。由于全球经济增长乏力、贸易保护主义抬头以及竞争越发激烈,中国工业发展面临的挑战更趋严峻,调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。与此同时,作为当今世界的大趋势,信息化一直被认为是产业升级和经济增长的助推器和动力源。近年来,为了引导信息化更好地服务实体经济和带动工业发展,中央政府相继制定并出台了一系列政策文件,对相关重大问题进行规划和部署。那么,一个值得深入探究的现实问题是,信息化的快速发展是否促进了中国的工业转型升级?如果答案是肯定的,那么对于处在不同发展阶段的地区而言,信息化对各地区工业转型升级的影响是否一致?在不同的环境、制度等条件下,信息化对工业转型升级的影响是否存在非线性效应?回答上述问题,对于准确评价信息化对中国工业转型升级的作用,并据此制定有针对性的政策措施,乘势加快中国工业转型升级步伐,具有重要的理论与现实意义。

许多学者根据中国实际情况,围绕“信息化对工业(制造业)的影响”这一主题展开了较为丰富的探讨。韩先锋等[1]实证考察了信息化对工业技术创新效率的影响,发现信息化对工业部门技术创新效率的影响是显著的,已成为创新发展的新动力源。谭清美和陈静[2]借助GMM模型探讨信息化对制造业升级的影响效应,结果表明两者之间存在显著的倒“U”型关系。李波和梁双陆[3]对信息通信技术、信息化密度与地区工业增长的关系进行了研究,结果发现信息通信技术的进步有利于地区工业增长,且这种促进作用在信息化密度较高的产业表现得尤为明显。李琳和周一成[4]的研究结果表明,“互联网+”对中国制造业发展质量的提升产生了显著的促进效应。黄群慧等[5]研究互联网发展对制造业生产率提升的作用,结果显示互联网技术发展通过降低交易成本、减少资源错配以及促进创新提升了制造业生产率。齐俊妍和强华俊[6]研究发现,网络环境效应是跨境数据流动限制负向影响制造业出口技术复杂度的重要渠道。

与现有文献相比,本文的贡献主要为以下三个方面:一是更有针对性地研究了信息化对工业转型升级的影响问题。已有研究大多集中在信息化对工业化或工业发展某一方面的研究,缺少对工业转型升级的直接研究。工业转型升级是建设现代产业体系、实现经济高质量发展的关键路径,研究信息化对工业转型升级的影响,为进一步理解如何深化工业转型升级提供了一个新的视角。二是选取历史数据作为工具变量,能有效克服内生性问题,相较OLS或FGLS的回归结果而言,本文的检验结果具有更高的可信度。三是运用面板门限模型考察了信息化对工业转型升级的非线性影响及其门限特征,有效弥补了信息化对工业转型升级机制检验方面的不足。

1. 基准模型设定

为了检验信息化发展是否促进了中国工业转型升级,参考黄群慧等[5]、惠宁和刘鑫鑫[7]的做法,本文设定如下基本检验模型:

indit=α+βinfit+γjcontrolitj+ui+δt+εit

(1)

其中,i代表省份,t代表年份,α表示模型截距项,ind表示工业转型升级状况,inf为信息化发展水平,control代表一组控制变量,β是核心解释变量的估计系数,γj为控制变量的估计系数,ui表示各个省份不随时间变化的未观察因素(用来控制地区固定效应),δt则控制时间固定效应,εit为随机误差项。

2. 门限模型设定

本文采用汉森提出的面板门限模型,以信息化水平、市场化程度、两化融合水平和企业技术吸收能力为门限变量,探讨信息化对工业转型升级的非线性约束机制。设定如下面板门限模型:

indit=ui+α1infit·I(qit≤γ1)+α2infit·I(γ1<qit≤γ2)+α3infit·I(γ2<qit≤γ3)

+…+αninfit·I(γn-1<qit≤γn)+αn+1infit·I(qit>γn)+θXit+εit

(2)

其中,qit为门限变量;I(·)表示检验假设的示性函数,当括号内条件满足时,取值为1,反之取值为0;γ1,γ2,…,γn分别为n个门限变量,α1,α2,…,αn+1为不同门限区间下信息化水平的估计系数;Xit代表一组控制变量。为便于分析比较,模型(2)中控制变量的选取与模型(1)保持一致。

1. 被解释变量

本文的被解释变量是中国工业转型升级水平。考虑到工业转型升级内涵丰富,采用单一指标无法反映工业转型升级的整体情况,因此本文采用马静和闫超栋[8]通过构建工业转型升级评价指标体系所测度出的中国工业转型升级水平指数予以表征,用ind表示。

2. 主要解释变量

本文的核心解释变量为信息化水平,具体采用本节第三部分所构建评价指标体系测度出的信息化水平指数予以衡量,用inf表示。另外,作为信息化发展的高级产物和重要表征,我们还将使用互联网发展水平(int)这一单一指标替代信息化进行稳健性检验,参考郭家堂和骆品亮[9]的做法,选取各省网民数占年末总人口的比例来表征。

3. 门限变量

(1) 信息化水平(inf)。既作为核心解释变量(门限依赖变量),又作为门限变量。

(2) 市场化程度(mark)。国民经济的市场化是经济各个领域市场化的综合,某些单项指标只能衡量市场化改革中的某一方面,而无法反映市场化转型进程的整体情况。借鉴叶祥松和刘敬[10]的做法,使用国民经济研究所公布的分省市场化指数作为市场化程度的度量指标。

(3) 两化融合水平(integ)。根据现有研究文献,选用焦勇和杨蕙馨[11]提出的“两化融合增值能力”指标表征地区两化融合水平。该增值能力指标的表达式为:

(3)

其中,indt、inf分别表示工业化水平与信息化水平;φ1、φ2为合作系数,分别表示信息化提升对工业化提升、工业化提升对信息化提升的外溢效应大小,两者分别根据SFA随机前沿生产函数模型思想所构建出的“信息化促进工业化”和“工业化带动信息化”协同演化模型计算得出。该指标兼顾考虑了两化融合的方向和大小特征,从“耦合程度”和“增值能力”两个维度反映信息化与工业化融合的水平与绩效,契合两化融合的内涵思想,且具有较为坚实的数理基础,不失为一个相对合理的度量指标。

(4) 企业技术吸收能力(absor)。目前学术界尚未就吸收能力的定义和测量等形成共识,但就企业技术吸收能力而言,一般采用企业劳动力质量、研发投入强度、与技术消化吸收联系密切的各项经费支出等表征。由于本文所使用的工业转型升级指数含有工业人力资本水平的指标,出于规避内生性问题考虑,本文选取规模以上工业企业中有研发机构的企业数占规模以上工业企业数的比重来衡量一个地区工业企业的技术吸收能力。

4. 控制变量

影响工业转型升级的因素有很多,因此在实证研究中,除信息化因素外,还要考虑其他变量的影响。参照已有研究,本文选取如下控制变量。

(1) 科技创新能力(inno)。科技创新与技术进步是工业发展的根本动力,创新可以驱动新旧动能转换,推动传统产业升级改造。因此,有必要控制科技创新的影响。参照魏江和黄学[12]等的做法,用中国科技发展战略研究小组发布的中国区域创新能力指数表示。

(2) 外商直接投资(fdi)。外商直接投资可能通过技术溢出推动工业转型升级,因此,有必要控制外商直接投资的影响。借鉴韩峰和阳立高[13]的做法,采用地区外商直接投资存量表示。外商直接投资存量利用永续盘存法来计算,且折旧率设定为5%。

(3) 交通发达程度(tra)。交通基础设施是经济社会发展的重要基础,对地区工业及相关产业布局、成本费用有着直接的影响。同时,良好的交通设施也有利于要素流动和知识溢出,推动区域内学习效应的深化提升。参考刘晓光等[14]的做法,采用区域公路密度作为交通发达程度的衡量指标,即采用省际等级公路里程与省域面积的比值表示。

(4) 工业所有制结构(own)。不同所有制结构的企业在转型升级、提质增效方面的表现各不相同。参照陈斌开和林毅夫[15]的研究,选取规模以上私营企业资产总计占规模以上工业企业资产总计的比重表示。

(5) 地区经济发展水平(enc)。地区的经济发展水平在一定程度上会影响工业企业的生产效率和转型升级能力,本文在上述4个控制变量的基础上,将地区经济发展水平作为控制变量,并参考蒋殿春和王春宇[16]的做法,用地区人均GDP来衡量,同时采用国内生产总值指数平减为2003年不变价。

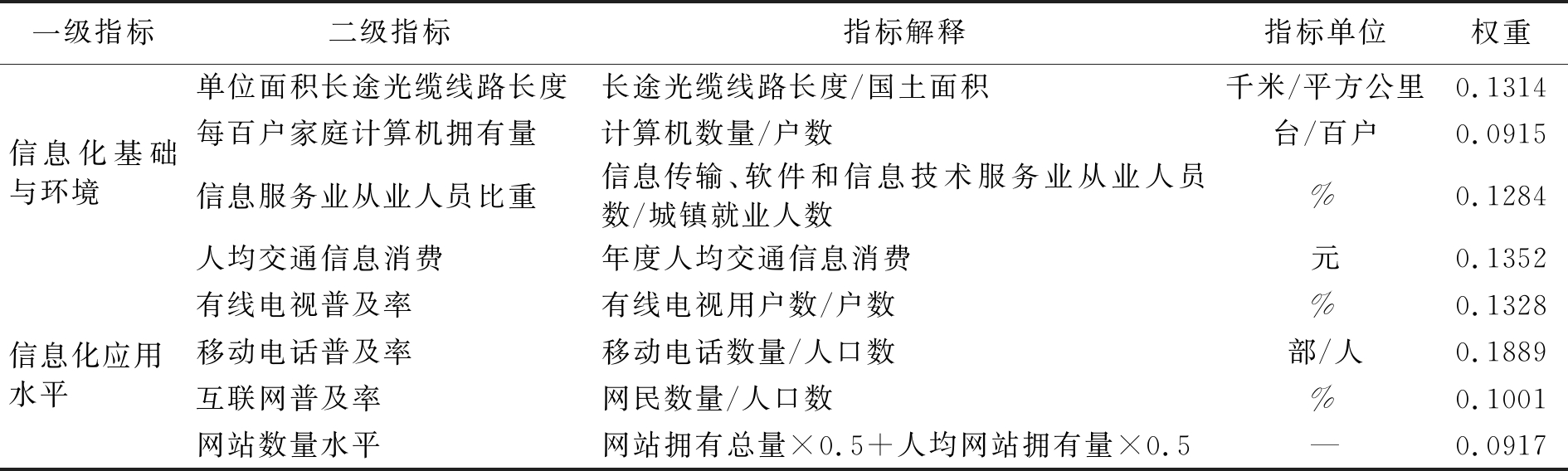

本文参考茶洪旺和左鹏飞[17]的研究成果,并基于对信息化内涵的理解和把握,在数据可得的前提下,构建了一个信息化水平评价指标体系,如表1所示。

在权重确定方面,本文采用层次分析法和CRITIC法进行主客观组合赋权,以提高评价结果的科学性和准确性。具体计算时,设主观指标权重和客观指标权重分别为0.5,计算出的权重见表1。为消除不同量纲的影响,本文使用极差法对数据进行标准化处理。

表1 中国信息化水平评价指标体系

在时间维度上,2002年11月,党的十六大报告提出了信息化与工业化融合发展战略,并对走新型工业化道路提出了明确要求。为整体了解“两化融合”战略实施以来我国信息化对工业转型升级的影响与促进情况,同时鉴于数据的连续性、一致性和可得性,本文选取的研究时间段为2003—2017年。

在空间维度上,本文选取中国30个省(市、自治区)作为考察对象,未考虑数据缺失较多的西藏自治区和港澳台地区。对于个别有数据缺失的变量,我们根据数据的增长率情况,采用线性插值法予以补齐,各变量最终的样本量均为450个。

上述变量所涉及的数据来源于相应年份的《中国统计年鉴》《中国信息年鉴》《中国广播电视年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国信息产业年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》《中国互联网发展状况统计报告》和各省(市、自治区)统计年鉴。地区科技创新能力指数来自《中国区域创新能力报告》,市场化程度数据来自《中国分省份市场化指数报告》。

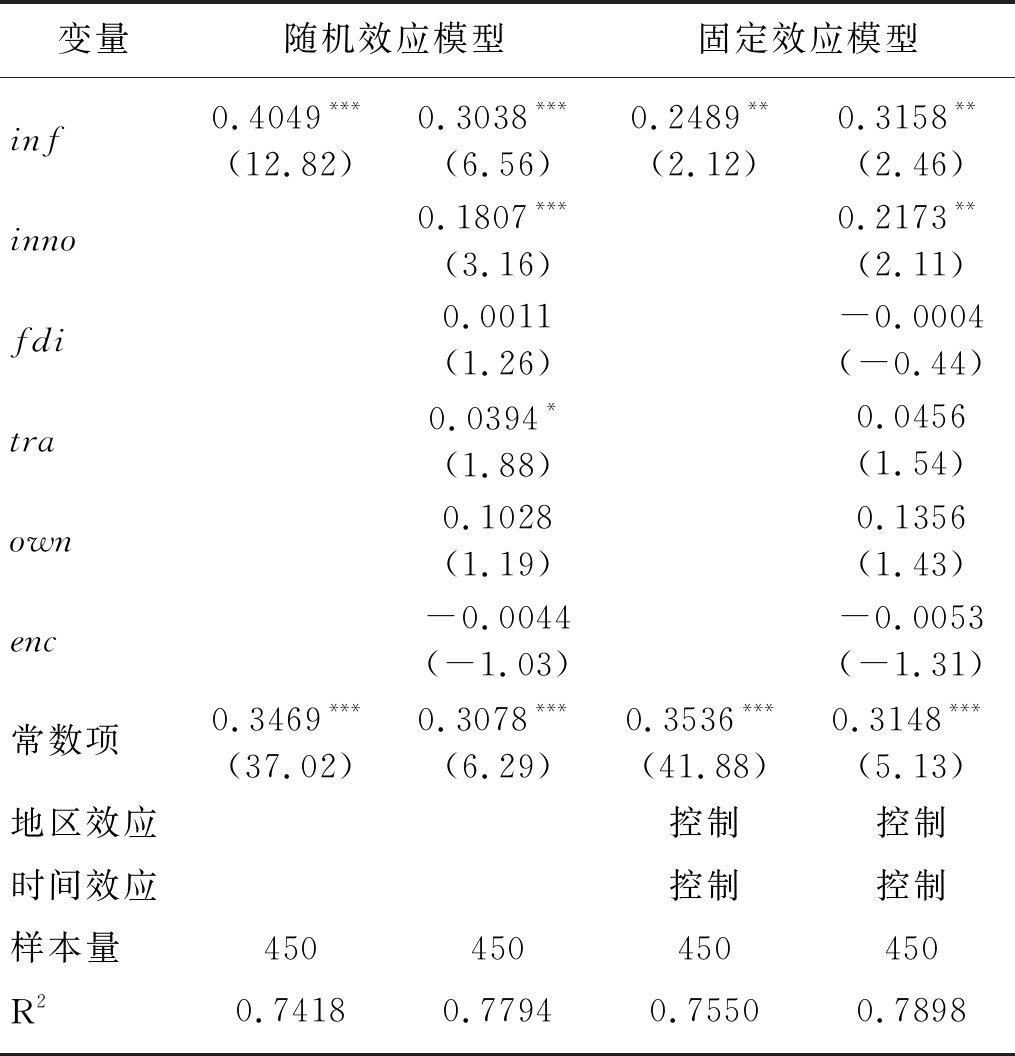

1. 普通效应模型的回归结果

在进行回归分析前,首先对模型进行选择。根据F检验和LM检验结果可知,所建模型不应使用混合回归。根据异方差稳健的豪斯曼检验结果可知,理论上应选用随机效应模型。但考虑到选用随机效应模型犯“第二类错误”的概率很高,同时考虑到固定效应模型总是一致的。因此,为稳妥起见,本文同时列出了两种效应模型的估计结果,如表2所示。表2列(2)和列(4)为仅使用信息化与工业转型升级数据回归的结果,列(3)和列(5)为加入控制变量后的结果。从随机效应模型和固定效应模型的R2可以看出,在未加入控制变量时,两种模型的R2值均相对较小,在加入控制变量后,两种模型的R2值均有不同程度的提高,说明加入变量以后模型的拟合效果变好。因此有理由判定,加入相应的控制变量是必要的,仅用信息化水平指数与工业转型升级指数进行回归的结果是有偏差的。当然,本研究选择加入的控制变量是否合适,以及还有哪些变量是应该纳入的,则需要根据变量之间的实际关系进行不断的探索尝试。这里,我们从前人的研究发现与经验判断的角度进行了适当“补漏”,以使回归结果更加接近真实情况。

表2 信息化对工业转型升级影响的回归结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下显著,括号内为z值。

从表2的回归结果可以看出,随机效应和固定效应模型的回归结果基本一致,这在一定程度上说明了回归结果的稳健性。两种模型中信息化的回归系数均显著为正,这说明信息化显著促进工业转型升级。以固定效应模型为例,在未加入控制变量之前,信息化对工业转型升级的回归系数为0.2489,加入控制变量之后,信息化的回归系数调整为0.3158,也即信息化水平每提高1个单位,工业转型升级便提高0.3158个单位,这与我们先前的理论分析是一致的。近年来,随着信息技术的迅猛发展和广泛应用,信息化为工业转型升级提供了更加高效、智能的研发平台和信息平台,使得工业行业通过持续性技术创新不断获得竞争优势,从而带来信息化对工业转型升级的促进效应。

从固定效应模型中各控制变量的回归结果看,区域科技创新的回归系数为0.2173,通过了5%的显著性检验,说明地区的科技创新水平显著影响着工业转型升级的进程。外商直接投资与交通发达程度的回归系数均未通过显著性检验,说明外商直接投资和交通发展在中国工业转型升级过程中并没显现出应有的促进效应,这与我们的理论预期有所偏差。外商直接投资作用不显著,或许是因为外商直接投资技术含量相对较高,只有在经过一段时间的消化吸收后,其技术溢出效应才得以显现和发挥;交通发达程度作用不显著,或许与考察期内全国交通基础设施建设尚不能充分满足工业转型升级的需要有关。除此以外,以私营企业资产总计占比为表征的工业所有制结构与地区经济发展水平对工业转型升级的影响亦不显著。

综合以上结果可以看出,信息化与工业转型升级之间存在显著的正向关系,信息化发展显著有利于工业转型升级水平的提高。不过,由于普通固定效应模型和随机效应模型估计未能有效解决模型中可能存在的内生性问题,因此上述研究结论仍需实施更进一步的检验和分析。

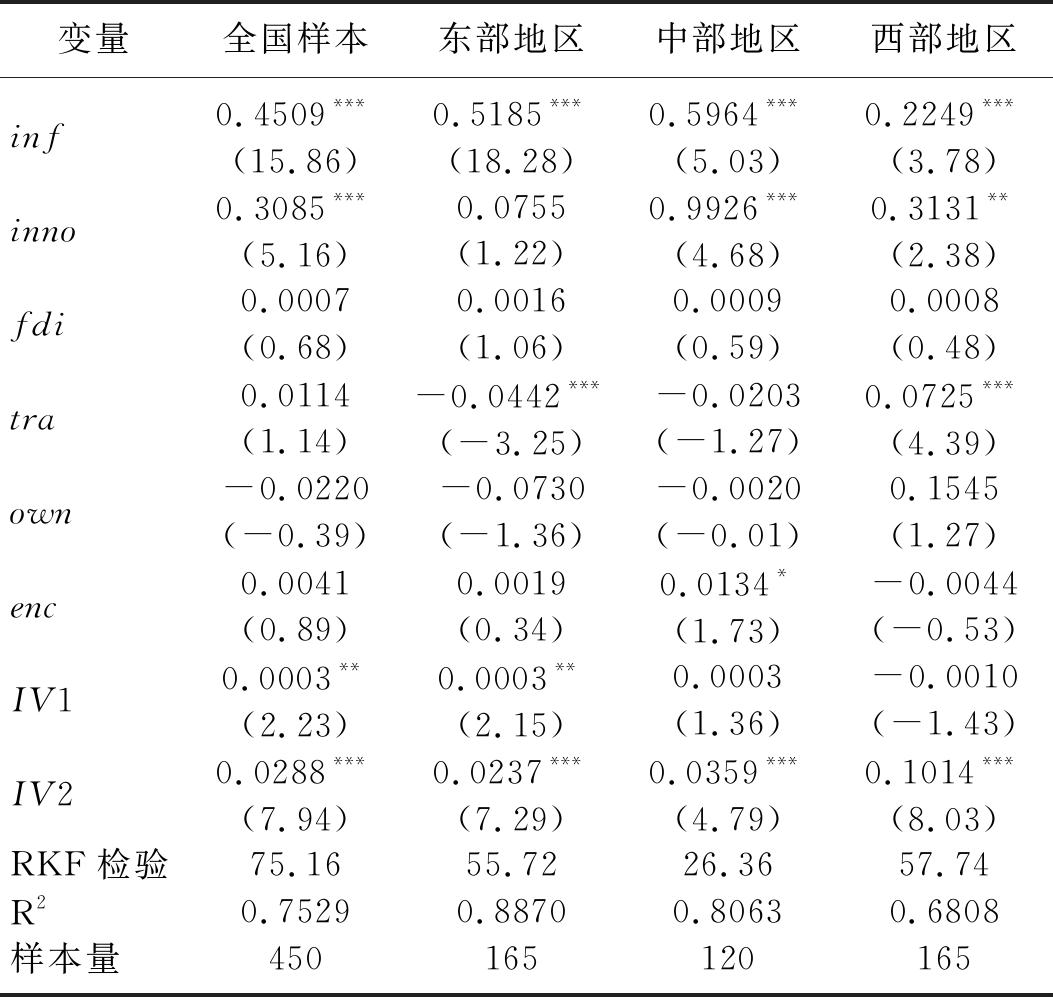

2. 两阶段最小二乘法的估计结果

上述实证检验过程中,已经在回归模型中纳入了控制变量来尽可能降低遗漏变量所导致的内生性问题以及估计偏误,但是核心解释变量——信息化水平也许仍和其他未控制的第三方因素相关,而这些因素同时影响工业转型升级,使得估计的系数产生偏误。除此以外,信息化对工业转型升级的作用还可能由于反向因果关系的存在而产生内生性问题。针对以上分析,我们分别采用传统的豪斯曼检验和异方差稳健的DWH检验两种方法对信息化水平指数的内生性问题进行检验。结果显示,两种方法下的p值均为0.0000,在1%的显著性水平上强烈拒绝“解释变量为外生”的原假设,即认为inf为内生变量。

综合上述分析及内生性检验结果,本研究进一步采用工具变量法(IV)来缓解信息化与工业转型升级之间可能存在的内生性。本文借鉴黄群慧等[5]、Nunn and Qian[18]的研究思路,选取2001年省级层面每万人固定电话数量(IV1)、2001—2015年省级层面邮局数量情况(IV2)共同作为信息化的工具变量。选取2001年的固定电话数量作为工具变量,主要考虑到历史上固定电话普及率较高的地区往往也是信息化水平较高的地区,因为信息技术广泛走进大众基本上是从固定电话开始的。选取邮局数量作为工具变量,主要考虑到除信息技术手段外,人们的信息交换主要是通过邮局系统进行的。此外,随着电子商务的发展,越来越多的线上业务需要通过线下的邮局系统予以实现。与此同时,我们选取历史上的固定电话数量以及滞后两期的邮局数量情况作为工具变量,还有另外一方面的考虑,即过往的固定电话和邮局数量对当前信息化发展应当是存在一定程度的影响,但在控制了当期信息化水平之后,将不会受到工业转型升级的影响,符合外生性的要求。

在使用工具变量法时,还必须对工具变量的外生性及有效性进行检验。如果工具变量不是有效的,则可能导致估计出现不一致,进而使估计结果失去意义。为此,本文首先对工具变量的外生性进行检验。结果发现,无论是只采用信息化与工业转型升级数据进行回归,还是将控制变量纳入模型进行整体回归,均接受两个工具变量为外生的原假设。其次,采用KRF统计量进行弱工具变量检验。结果发现,KRF统计量大于Stock-Yogo检验中10%对应的临界值,拒绝“工具变量弱识别”的原假设,即工具变量不是弱工具变量。基于以上分析,我们认为以2001年每万人固定电话数量和2001—2015年邮局数量同时作为2003—2017年信息化水平的工具变量是一个有效的组合。

表3第(2)列报告了两阶段最小二乘法(2SLS)的回归结果。在第一阶段回归中,IV1和IV2的系数均显著为正,表明选取的两个工具变量与信息化的发展均呈正相关关系,与理论预测符号相符。第二阶段的回归结果与OLS或FGLS的回归结果相对一致,但相较而言,核心解释变量2SLS的回归系数明显增加,表明存在着反向因果影响。工业转型升级由于需要大量的人力、研发经费等投入而影响了信息化的发展,导致普通效应模型的回归结果低估了信息化的溢出效应。除此以外,其他控制变量的回归结果与前文相比没有实质性变化。因此,在使用面板工具变量法进行2SLS回归缓解内生性问题后,结果仍然表明:信息化的发展显著有利于中国工业转型升级水平的提高。

表3 信息化对工业转型升级影响的IV-2SLS回归结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下显著,括号内为z值。

3. 分区域的回归结果

本文将30个省(市、自治区)分为东、中、西部三大区域,通过分组回归来观察信息化对工业转型升级的影响是否存在地区异质性。经F检验、LM检验和豪斯曼检验,三大地区的回归模型均应采用固定效应模型。为克服内生性问题,同样选用工具变量的两阶段最小二乘法进行回归检验。

从表3第(3)列至第(5)列的回归结果可以发现,信息化对工业转型升级的影响在东、中、西部地区表现并不相同,但均表现为显著的促进作用。在控制了相关变量以后,东部地区信息化对工业转型升级的回归系数为0.5185,较全国样本有所提高。中部地区信息化对工业转型升级的回归系数为0.5964,影响程度不仅高于全国水平,也高于东部地区,说明信息化对工业转型升级的促进作用在中部地区表现得尤为明显。西部地区的回归系数仅为0.2249,影响程度不仅大幅度低于东中部地区,也低于全国水平,这在一定程度上说明信息化对西部地区工业转型升级的效用发挥还有较大的提升空间。上述影响系数“中部地区>东部地区>西部地区”的原因可能是:一是中部地区虽然在地理和城市发展条件上弱于东部地区,但“中部崛起”战略为中部地区信息化发展与工业转型升级注入了强大动能,以信息化与工业转型升级增长率为例,在考察期间,中部地区两者的增长率均显著高于东部和西部地区,表现出强劲的后发优势;二是西部地区受地理位置和人力资本储备等方面的限制,无论是在信息化发展还是工业转型升级方面均处于相对弱势,与中部及东部地区相比尚存在一定的差距。

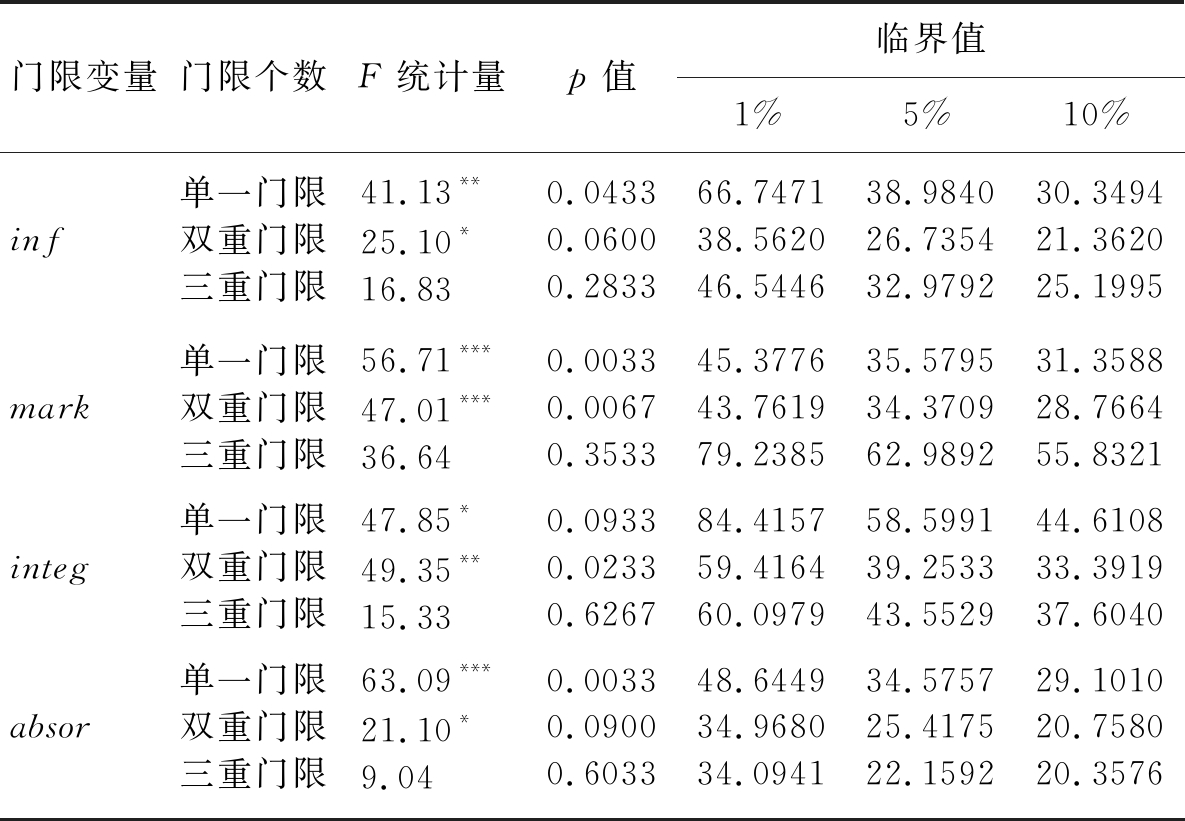

1. 门限效应检验

采用Hansen面板门限模型的估计方法,分别对四个门限变量进行门限效应检验,检验结果如表4所示。

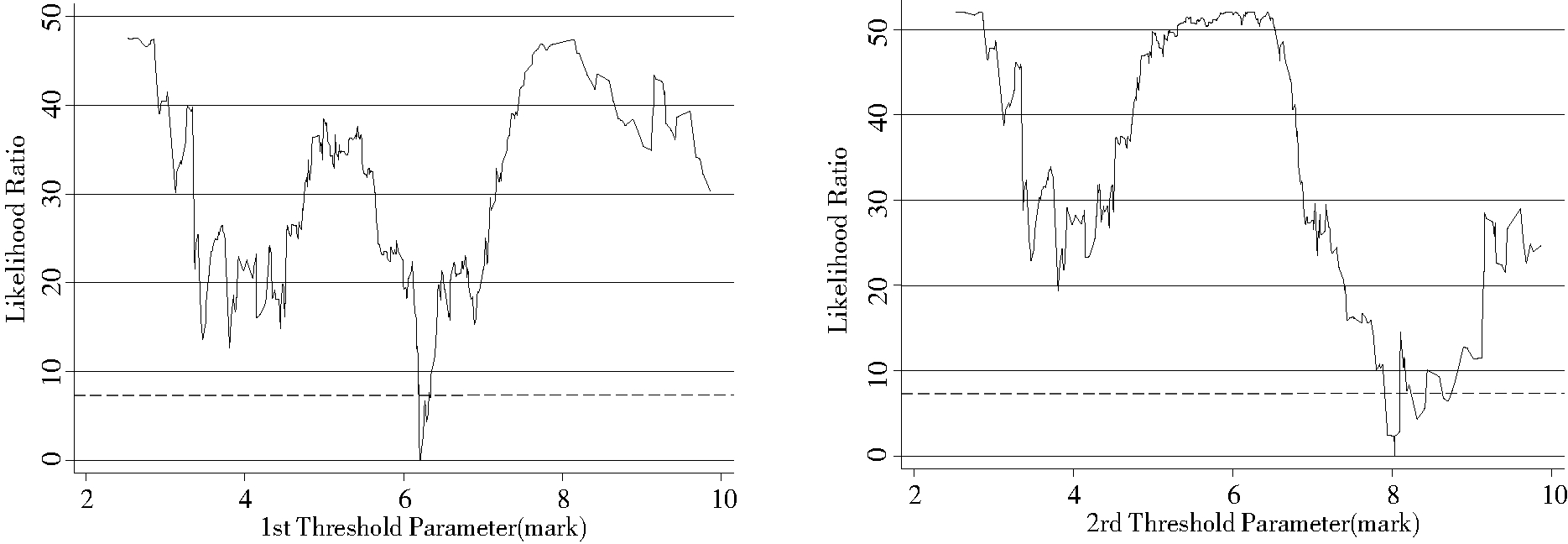

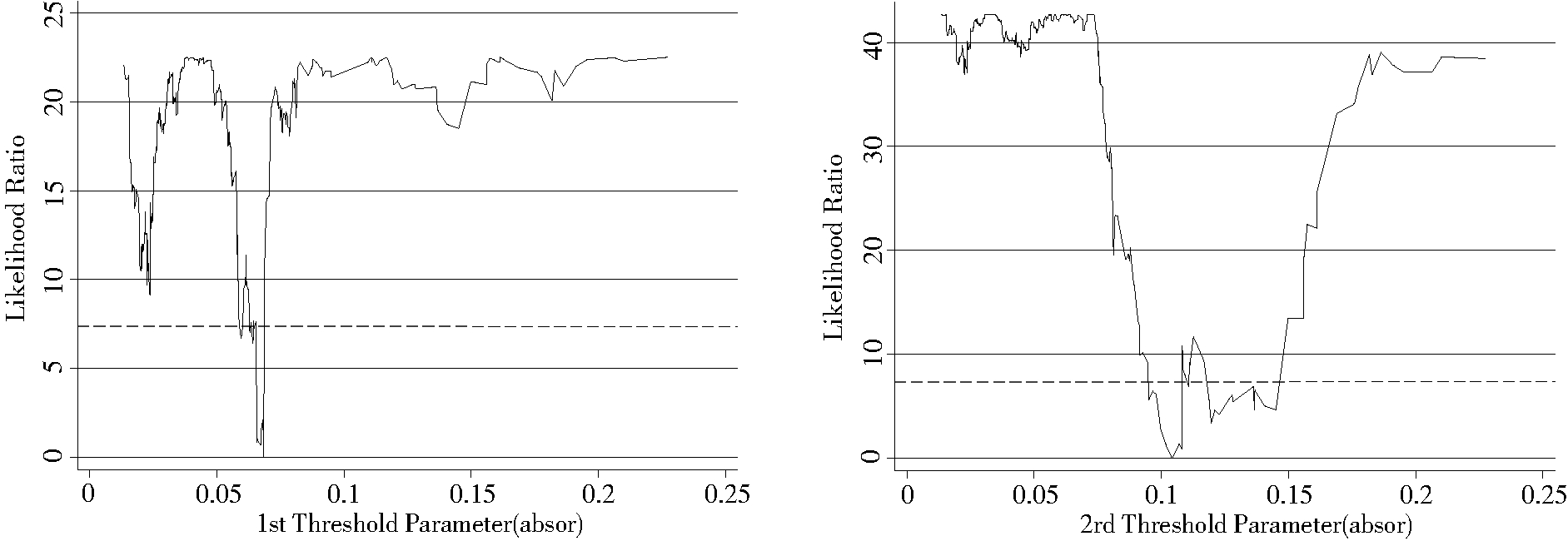

由表4门限效应检验结果可知,信息化水平(inf)、市场化程度(mark)、两化融合水平(integ)、企业技术吸收能力(absor)对信息化与工业转型升级之间关系的影响均存在双重门限效应,也即存在两个突变的门限点。此外,由表5可知,四个门限变量的门限值所对应的置信区间均较窄,故门限值的识别效果较为准确[19]。四个门限变量Bootstrap自抽样检验的LR趋势线和95%的置信区间如图1至图4所示。

表4 门限效应检验结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下显著。

表5 门限值估计结果

注:表中列示的门限估计值及其置信区间是经过LR统计量检验后的门限效应估计值。

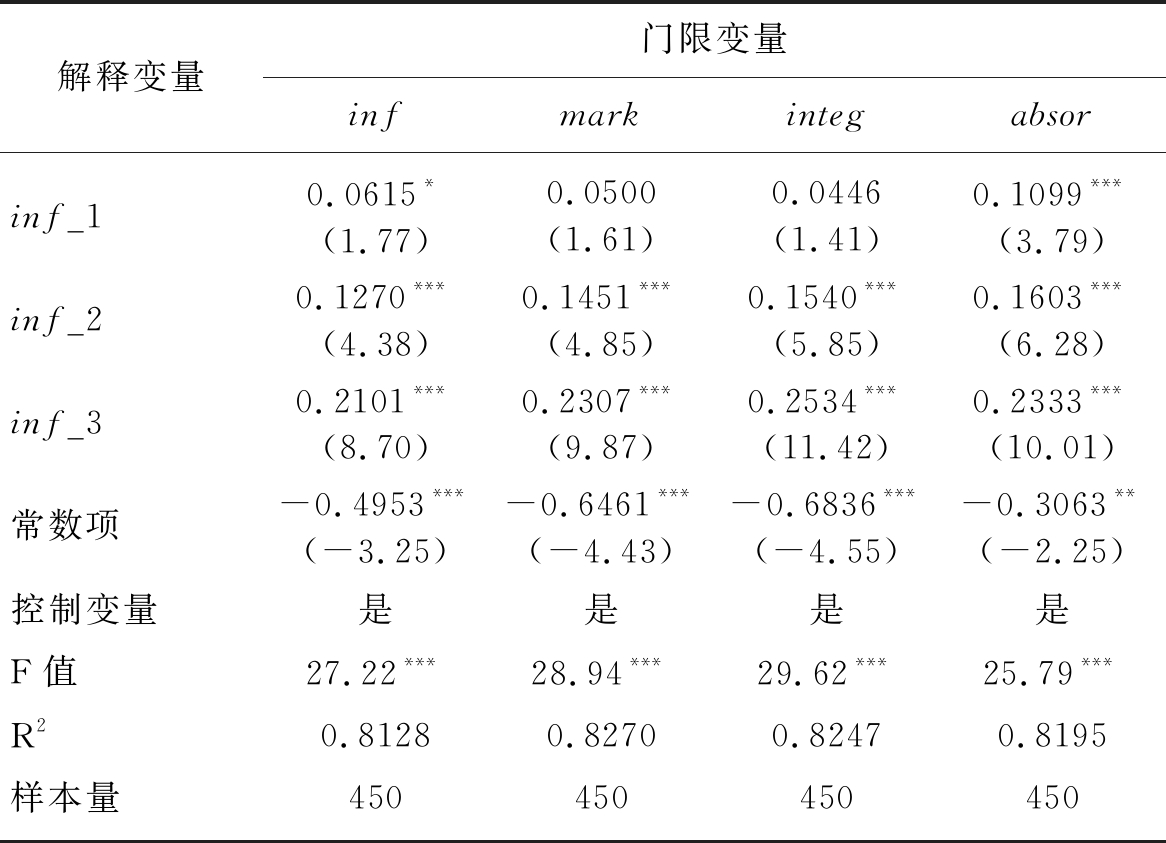

2. 以信息化水平为门限变量的回归结果

由表4、表5和图1可知,信息化(inf)在10%的显著水平下存在双重门限,门限值分别为0.3359和0.4849。从表6第(2)列的回归结果可以看出,当信息化处于不同的区间范围时,信息化对工业转型升级呈现不同的影响程度。当信息化水平指数低于0.3359时,信息化对工业转型升级影响的回归系数仅为0.0615,在10%的显著性水平下显著;当信息化水平指数处于0.3359和0.4849区间时,信息化对工业转型升级的影响系数增大至0.1270,在1%的显著性水平下显著;当信息化水平指数大于0.4849时,信息化的回归系数进一步增大至0.2101,依然在1%的显著性水平下显著。由此可见,在信息化门限区间内,随着信息化水平的提高,信息化对工业转型升级的促进作用由“弱显著”变为“强显著”,且影响效应逐步增强,呈现边际效应递增的非线性特征。这一结果表明,一个地区信息化对工业转型升级的促进作用有赖于地区信息化的发展,当信息化发展跨过一定的门限水平后,信息化对工业转型升级的促进作用才能被有效释放,且效应越来越明显。

表6 门限变量回归结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平下显著,括号内为z值。

图1 信息化水平的门限估计与似然比函数

3. 以市场化程度为门限变量的回归结果

由表4、表5和图2可知,市场化程度(mark)在1%的显著性水平下存在双重门限,门限值分别为6.2100和8.0300。从表6第(3)列所示的回归结果看,不同市场化程度下,信息化对工业转型升级的影响存在较大差异。当市场化程度低于6.2100时,信息化对工业转型升级的影响系数仅为0.0500,且不显著;当市场化程度越过6.2100这一门限值,处于6.2100和8.0300之间时,信息化对工业转型升级的影响效应显著增强,回归系数增大至0.1540,且显著;当市场化程度进一步提高,超过8.0300时,信息化的回归系数进一步增大至0.2534。这表明,在市场化程度较低时,其对信息化促进工业转型升级的正向调节作用未能得到有效发挥,当市场化程度达到了一定水平后,该调节作用才真正得以体现;随着市场化程度的提高,信息化对工业转型升级的促进作用也将得到进一步强化。

图2 市场化程度的门限估计与似然比函数

4. 以两化融合水平为门限变量的回归结果

由表4、表5和图3可知,两化融合水平(integ)在5%的显著性水平下存在双重门限,门限值分别为0.0660和0.2583。从表6第(4)列所示的回归结果可以看出,当两化融合处于不同的水平区间时,信息化对工业转型升级的影响存在较大差异。当两化融合水平低于0.0660时,信息化对工业转型升级的影响系数为0.0446,不显著;当两化融合水平处于0.0660和0.2583之间时,信息化对工业转型升级的影响效应迅速增大至0.1540,且由不显著变为显著;当两化融合超过0.2583时,信息化的影响系数进一步增大至0.2534,这一积极影响明显高于其他区间。这表明,两化融合可以正向强化信息化的非线性溢出效应,随着信息化与工业化融合程度的加深,信息化更能促进工业转型升级。究其原因,一方面得益于信息化对工业产业的直接改造提升,同时也是两化融合通过促进工业与服务业融合衍生新业态、新模式而间接推动工业转型升级的结果。因此,在当前经济发展模式向创新驱动、智能转型和绿色发展转变的关键时期,高质量推进两化深度融合对于促进工业转型升级具有重要意义。

图3 两化融合水平的门限估计与似然比函数

5. 以企业技术吸收能力为门限变量的回归结果

由表4、表5和图4可知,以研发机构企业占比为表征的地区企业技术吸收能力变量(absor)在10%的显著性水平下存在双重门限,门限值分别为0.0684和0.1042。从表6第(5)列所示的回归结果看,在不同的技术吸收能力情况下,信息化对工业转型升级的影响程度并不相同。随着企业技术吸收能力的不断增强,信息化对工业转型升级的积极影响进一步强化。当一个地区的研发机构企业占比低于6.84%时,信息化对工业转型升级影响的回归系数为0.1099,通过1%的显著性检验;当该占比处于6.84%和10.42%之间时,信息化对工业转型升级的影响系数增大至0.1603;当该占比进一步提高,超过10.42%时,信息化的回归系数增大至0.2333。这充分说明,一个地区企业的技术吸收能力在信息化促进工业转型升级过程中起着重要的调节作用,吸收能力越强,信息化对工业转型升级的促进作用也越明显。

图4 企业技术吸收能力的门限估计与似然比函数

上述回归分析中,我们分别使用不同的计量方法进行了区域异质性检验,发现回归结果基本一致,特别是核心解释变量信息化水平的估计系数在1%的显著性水平上显著为正,足以说明上述实证结果具有较强的稳健性。作为对比,我们采用以下两种方法进一步检验模型(1):一是借鉴郭家堂和骆品亮[8]的做法,仅使用滞后一期inf作为当期inf的工具变量(IV3);二是使用单一指标——互联网发展水平(int)作为衡量地区信息化发展水平的替代变量。从两种替代方法的检验结果可以发现,模型均通过了残差序列相关性检验和工具变量过度识别检验,从而说明模型设定是合理性的,回归结果是可信的。回归结果中,信息化水平与互联网发展水平的估计系数均在1%的显著性水平上显著为正,其他控制变量的回归结果与前文所汇报的结果也基本一致。这表明互联网的发展显著有利于工业转型升级,此外,采用这两种方法进行稳健性检验的研究结论与前文一致。

与此同时,为尽可能克服门限回归的内生性问题,根据Riccardo and Giulio[20]以及李平和许家云[21]的做法,将门限变量改为滞后期。我们对上述门限回归的结果也进行了重新估计,以确保检验结果的可靠性。根据回归结果,除企业技术吸收能力(absor)由双重门限变为单一门限,以及市场化程度(mark)在第一门限区间内的系数估计值在显著性方面发生变化外,其他变量估计结果均与前文无明显差别。由此可见,在重新考虑内生性问题后,门限回归的研究结论进一步得到了验证。

本文基于信息经济理论和典型国家的经验事实,利用2003—2017年中国省际面板数据,采用传统面板模型和非线性面板门限模型,实证检验信息化发展是否促进了中国工业转型升级。结果表明:(1)在全国层面,信息化对工业转型升级的正向影响显著存在,IV-2SLS下的信息化回归系数为0.4509,表现为显著的促进关系。(2)在区域层面,信息化对工业转型升级在东、中、西部地区均表现为促进关系,但效应大小不同,其中,对中部地区的影响效应最大,东部地区次之,西部地区影响效应最弱。(3)信息化对工业转型升级的促进作用呈现显著的边际效应递增的非线性特征,且在充分考虑市场化程度、两化融合水平和企业技术吸收能力的调节下,信息化对工业转型升级的促进效果均得到进一步强化。

以上研究结论为中国推进信息化与工业化深度融合、深入实施网络强国及制造强国战略奠定了理论与事实基础。根据以上研究结论,本文提出如下政策建议:(1)进一步加强信息化基础设施建设,特别是工业互联网建设。目前,我国已建成全球规模最大的光纤网络和4G网络,但总体来看,我国信息化的发展仍然很不平衡、很不充分。因此,各地区应继续加大信息化建设的投入,抓住新一轮信息化发展带来的历史机遇,从质量和速度两方面入手,不断夯实工业信息化的硬件基础,特别是工业互联网建设。尤其要关注西部地区和农村信息基础设施建设,通过财政拨款和税收优惠等方式,提高相对落后地区的信息基础设施水平,逐步消除“数字鸿沟”,为中国工业转型升级“全局一体化”提供有力的支撑和保障。(2)深化市场化改革,构建自由开放的市场竞争环境。一方面要继续坚持市场配置资源的基础性作用,积极转变政府管制经济的方式,将政府的管制职能由经济性管制转变到社会性管制;另一方面,要继续深入推进简政放权,放宽新产品、新模式、新业态的准入要求,破除行业融合壁垒,让不同所有制、不同规模的企业具有公平进入市场的权利。政府应制定和完善更具效力的公平竞争法,切实保障各种所有制企业依法平等使用生产要素、公平参与竞争、同等受到法律保护。(3)加强顶层设计,推进信息化与工业化深度融合。截至目前,我国仍有多个省份尚未跨越其发挥效用的门限值,推进信息化与工业化深度融合任重而道远。一是要进一步加强对“两化融合”一般规律性的研究,掌握不同时期、不同领域“两化融合”的特点和规律,并积极开展融合发展试点示范工作,以点带面,带动更广区域、更高水平的融合发展。二是要继续推进企业信息化建设,加快推进计算机辅助设计、ERP管理、CRM系统集成等在企业中的应用,深化工业互联网、云计算、大数据、电子商务等信息技术与传统工业的结合,使得基于信息技术的柔性制造、网络制造、绿色制造、服务制造逐步成为主流生产模式,从而带动传统企业转型升级。(4)突出企业主体地位,不断提升工业企业层次和水平。第一,要大力支持企业应用新技术、新工艺、新装备等对自身进行改造升级,强化企业在创新中的主体地位,激发企业内在创新动力。第二,要建立和完善以市场为导向、政产学研用相结合的企业创新体系,支持有实力的大型企业建立技术中心和研发中心,鼓励中小企业通过联盟方式进行合作,形成技术创新网络,并切实提高成果转化的利用率。第三,要着力提高人员素质和管理水平,建议国家相关部门设立专门的企业生产力促进机构,从协助与促进企业提升管理水平、员工技能、技术能力以及协调三者之间的关系等方面着手,促进企业生产效率与质量的提升。

© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址:北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室

北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼5层

北京市海淀区西禅寺(华北项目部)

江苏省无锡市滨湖区蠡溪路859号2131室

深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室

深圳市福田区华能大厦

佛山顺德区北滘工业大道云创空间

汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区

长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦

梅州市丰顺县大润发大厦

欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?

稍后再说 现在咨询