绩效是驱动现代国家政治体制运转的核心力量。在政府与人民以契约而构建政治关系的原则下,民众对政府工作的评价不仅是改进公共政策的重要依据,而且关系到人心向背,对政权的合法性建构具有决定性影响。在当代中国,基于对社会诸领域事务的支配地位,政府的行为质量直接影响着公众生活境遇的具体变化。在政治经济体制改革引起利益分配结构重新调整的背景下,具有强大“再分配”权力的政府获得了向市场领域进行权力寻租的机会。事实上,腐败对政治秩序的威胁,不仅表现在其扭曲了现行经济政治体制的正常运作,例如造成经济增长质量受损(Dong & Torgler,2010)、收入不平等拉大(薛宝贵、何炼成,2015)、政府效率下降(陈刚、李树,2010)等问题,更使公共生活的运作基础受到侵蚀,是造成改革期间民众不满情绪滋长(成伯清,2009)、犯罪率上升(张小虎,2002)、群体性事件频发(于建嵘,2000)等社会矛盾的制度根源。基于保证改革大业继续深入以及维护国家长治久安的长远考虑,中央政府自十八大以来开展了以“全面从严治党”为目标的反腐败运动,已累计对35万余名各级别干部进行立案调查(新华社,2017),对腐败现象形成了有力震慑,使中央和地方的政治生态焕然一新,保证了经济社会的有序运行。

学术界对此次反腐运动的实际成效进行了多方面的实证评估。经济学者证实了惩治腐败具有优化公司治理结构(王茂斌、孔东民,2016)、提升企业经营绩效(杨理强等,2017)以及促进经济稳步增长(汪锋等,2018)等积极作用。但在政治领域则缺少评估反腐政策影响公众政治态度的直接证据,仅能从幸福感(张国林、任文晨,2015)、清廉感知(倪星、孙宗锋,2015)、政治信任(Wang & Dickson,2017)等分散性议题中获得某些间接的发现,并且这些研究对反腐的作用方向也缺乏统一的意见。针对既有文献在这一领域所存在的不足,本文将对反腐败运动与民众对政府绩效评价的逻辑关联进行理论分析并在实证层面予以验证。这将有助于揭示影响民众对政府绩效评价的结构性机制,进而深入理解个体的政治态度在宏观的政治经济环境中得以变化的内在逻辑。在现实层面,通过评估反腐对政府绩效评价的实际效应,可以直观反映出当前国家政权在合法性、稳定性等方面的关键信息,并以此明确反腐工作的实施重点,从而优化战略决策设计,使政策实施的效率与效益得到兼顾。

本文试图回答两个关键问题:其一,十八大以来,民众是否因反腐运动而提高了对政府工作的满意度?反腐力度的强弱差异是否意味着政府绩效评价提升的幅度有所差异?其二,由于公众内部存在地位群体的分割,这种差异是否会造成反腐对政府绩效评价的提升效应出现相应的变化?在研究策略上,本文根据中国各省在反腐工作上的力度差异设计了准自然实验,并运用双重差分模型对由CSS2011和CSS2015构成的混合截面数据进行分析,以此来识别反腐与政府绩效评价的因果关联。本文的结构安排如下:第二部分是系统梳理现有的关于政府工作满意度的研究,并指出在“全面从严治党”背景下腐败治理对中国公众评价政府绩效的重要意义,以此作为完善既有文献的切入点。第三部分从模型、变量、数据等方面详细介绍关于反腐的准自然实验的设计工作;第四部分展示了实证分析结果;最后是对核心研究发现的总结以及对其中所涉及的现实问题的讨论。

西方学术界对政府工作满意度的研究来源于组织学领域中的员工满意度问题。20世纪60年代,弗雷德里克·赫兹伯格(Frederick Herzberg)(Herzberg,1966)在考察企业环境如何影响员工态度的过程中提出了著名的“激励-保健理论”(Motivation-Hygiene Theory)。他认为,员工对组织的评价是由激励因素和保健因素所共同塑造:前者是指那些与个体的物质利益或发展成就密切相关的、能为其带来“积极满意感”(Positive Satisfaction)的因素,例如认同感、使命感等;而后者则体现为外部环境中的各种客观因素,例如收入、职业、声望、工作条件等,其作用是最大程度地抑制成员的“不满意感”(Dissatisfaction)。此后,个体满意度形成的“双因素”模型在管理学、组织行为学以及心理学所进行的大量实验中得到充分验证(Hackman & Oldham,1976;Stinglhamber & Vandenberghe,2003;Grant,2008;Ye ilyaprak & Boysan,2015)。

ilyaprak & Boysan,2015)。

政府绩效评价是政治学界的重大议题之一,也可以通过双因素模型来考察其变化的内在逻辑。从“激励”角度来看,罗伯特·帕特南(Robert Putnam)强调,作为由人际网络所衍生的一种社会资本,无论是制度信任,还是社会信任,均对民主社会的有序运行具有促进作用。在以美国为背景考察社会资本变化与民主社会的发育程度之间关系的经典研究中,他发现,“二战”以来美国民众的结社活动在频率和质量上都发生了大幅度下滑,使信任、规范等基层民主赖以存在的关键因素遭到破坏,这给美国整体性的民主生活带来了根本性危机(Putnam,1995)。另一方面,个体的社会经济地位是“保健”因素的核心内容。马修·罗斯克鲁格(Matthew Roskruge)等(Roskruge et al.,2013)认为,由于个体的物质条件在各自生命历程中是动态变化的,因而会使对政府形象的认知呈现出很大的差别。这在他们基于西方社会进行的经验研究得到证实,也即人们所拥有的收入、职业以及住房等物质利益在不同时间点的实际状态会影响人们产生截然不同的政府形象认知。此外,在以中国社会为背景的研究中,周长城和徐鹏(2014)综合使用了“双因素”的解释思路,从个体的生活体验和社会经济地位的历史变化视角对中国村镇层级的政府绩效在民众中的认受性进行了实证考察,比较了双因素模型内部的作用差异性,并发现激励因素对人们评价政府绩效的作用更大。

双因素模型关注的是组织成员及其与组织的互动关系,这种分析视角过度集中于微观层次,缺少对组织本身以及外部制度环境等宏观因素的考察。由于人类的认知判断是在认识客观现象后进行主观“加工”的产物,因而很难保证个体对政府行为的评价完全反映了事实本身,这意味着政府绩效的评价存在着某种“虚假性”问题。按照认知发展理论(Cognitive-Developmental Theory)的解释,在人类的思维、情感、态度以及社会观念的形成过程中,社会环境的变化在绝大多数时间内发挥着决定性作用(皮亚杰,1987)。在经济政治资源的分配处于不平衡的情况下,人们不仅在组织和身份上存在区别,而且在社会态度和外部性行动上的异质性会进一步强化群体间的分化状态(Mannheim,1936)。这样,制度环境构成了影响民众对政府绩效评价的重要宏观变量。例如,维克多·罗斯(Victor J. Roth)等(Roth et al.,1990)考察了加拿大民众在1983年和1984年对政府服务的满意度的特征及变化趋势,发现制度资源在不同社区或地区的分布差异会使属地居民对政府服务满意度形成截然不同的评价。而从国家比较视角来看,哈罗德·克拉克(Harold D. Clarke)等(Clarke et al.,1993)针对八个西欧国家的纵贯分析也发现,经济状况以及重大政治事件对各国公众对待社会变革以及民主化程度等问题政治态度具有显著影响。

但在诸多宏观因素中,政府组织本身的运行状况对塑造民众对其评价态度的影响尚未得到全面、系统的讨论。事实上,政府对国家权力的控制赋予了其组织社会事务的合法性,由其所设置的各种制度安排以及所制定的公共政策对经济社会的发展走向发挥着支配性作用。而这种结构性影响也会延伸至日常生活领域,形塑着个体的意识观念、心理态度以及行为方式。例如,在关于幸福感的研究中,过去作为主流范式的“幸福经济学”不断受到质疑,“幸福政治”的分析路径逐渐受到重视(Bok,2010),并且学者们在经验层面也证实,相比于其他制度因素,政府自身的运行状况是民众幸福感变化的前提条件(Samanni & Holmberg,2010)。

世界银行提出的“政府质量”(Quality of Government)概念较好地诠释了政府行为的深层次内涵。这一概念是指国家权威实行的惯例(Tradition)和制度(Institution),具体包括政府被选举、监督和更替的程序,政府有效制定和执行正确政策的能力,以及尊重公民权利和规制经济社会事务的制度状态等三方面内容(Kaufmann et al.,1999)。在经验层面,现有文献主要是从有效性、法治化、福利性和清廉性等四个维度来构建政府质量的数据指标。虽然目前尚未有研究提供关于政府工作满意度是否因政府质量而发生变化的证据,但可以从幸福感的文献中获得一些有益的发现。例如,跨国比较研究表明,低收入国家的政府在营商环境和公共服务上所体现的治理效率对提升当地居民的生活满意度至关重要(Helliwell & Huang,2008)。另有学者发现,欧洲的富裕国家具有典型的“福利国家”特征,政治制度的基本取向是加大社会福利的支持力度,加上政府的民主化程度较高,公民各项权利得到有效保护,从而使公众具有较高水平的幸福感(Bjørnskova & Fischer,2010;Altindag & Xu,2011)。此外,不论国家发展程度的异同,腐败被证实是对公平正义理念以及均衡的利益分配结构的严重威胁,也是一种使人们普遍产生消极的心理认知的重要因素(Kim & Kim,2012)。

综上来看,政府质量在以宏观视角来考察政府绩效评价的形成逻辑中处于核心地位,而腐败在其中又具有代表性意义。腐败是政府官员为实现私人利益而滥用公共权力的一种违法行为(Becker & Krueger,2008)。腐败因其隐蔽性的特点而成为政治体制的顽疾,而其对公共权力的滥用会直接破坏官僚行政体系的运转基础(Anderson & Tverdova,2003),并由此导致经济生产系统发生扭曲(Mauro,1995),而更严重的影响是瓦解政府与公民之间的契约关系,撼动国家制度的合法性建构基础,对社会秩序产生根本性破坏作用(Morris & Klesner,2010)。因此,腐败被认为是“经济和社会发展的最大障碍”(World Bank,2000:50),因而可以由此切入对政府总体运行效果及其社会性效应的测量和分析过程中。鉴于此,本文将从腐败角度考察公众对政府绩效评价的构建过程,从而弥补目前政府工作满意度研究中缺乏以政府质量为代表的宏观分析视角的不足。显然,国家力量在引导中国制度转型以及当前社会发展中扮演着关键角色,政府对公共领域以及私人空间的运转发挥着重要影响,这使得政府质量对塑造中国公众对政府态度的重要性更为凸显。

除分析视角的不足外,以往研究对政府工作满意度的操作化较为模糊,通常探究的因变量是民众对地方政府的总体满意度(周长城、徐鹏,2014)。对此,本文将在研究设计中对政府的工作类型进行细致梳理,以全面展示反腐影响公众评价政府绩效的实际效应。另外,政府绩效评价是民众的一种主观判断,但由于既有文献常常将另一种主观评价作为预测变量,这极易造成互为因果这一严重的内生性问题。王晓莹和罗教讲(2016)在其研究中是以构造兼具主客观性质的“生活境遇状态”变量来处理上述问题。但受访者对生活中所遭遇的客观问题的回答也是根据主观感受所作出的,可能因记忆模糊或偏见而造成估计结果出现偏误。对此,本文以对腐败官员立案调查的数量作为反腐的客观指标,并根据各省反腐力度的差异构造准自然实验,继而选取可以有效解决内生性问题的双重差分模型进行实证分析,以精准识别反腐与政府绩效评价之间的因果关联。

2013年以来,党中央对全国各省、直辖市和自治区的党政机关累计进行了十二轮巡视,以此在地方层面推进“全面从严治党”的战略部署。(1)在“巡视利剑”的有力监督下,各省开展的反腐败斗争取得了显著成效,截至2017年4月底,各级纪检机关立案审查厅级、处级干部接近万人(中央纪委监察部,2017)。而且,各地执行反腐工作的强度也有所不同。这一现象的存在为本文构建准自然实验(Quasi-Natural Experiment)提供了有利条件,从而可以运用双重差分的建模策略(Difference-in-Difference Model,DID)来评估反腐政策对公众评价政府绩效的实际效应。

DID方法的基本原理是利用一个外生政策所带来的横向单位(Cross-Sectional)和时间序列(Time-Series)的双重差异来识别该政策的“处理效应”(Treatment Effect)。与传统的回归分析方法相比,该方法可以基本消除所有不随时间变化的选择性偏差,也即识别较为可靠的因果关系,因而已成为实证研究领域最受认可的自然实验评估方法(Cook et al.,2002)。在操作层面,构造DID模型的前提是将样本分为受政策影响变化的“实验组”(Treatment Group)和不受政策影响变化的“控制组”(Control Group)(伍德里奇,2007)。在完成此项工作后,先计算实验组在政策实施前后某个指标的变化量(diff1),再计算控制组在政策实施前后同一指标的变化量(diff2),最终上述两个变化量的差值(diff)即为双重差分估计量(DID估计量),表示实际的政策效应(Average Treatment Effect)

在本文中,我们构造了两组用于构建准自然实验的重要变量。一是划分实验组和控制组的虚拟变量Investgation,其构建思路如下:首先,通过多种方式收集了在2012年11月14日至2015年7月1日(2)这一时间段内各省纪委、检察院公布的近两万条关于官员腐败立案调查信息。其次,以各省的平均落马官员(613人)作为全国平均反腐力度的测度。最后,将高于这一数字的15个省份作为代表反腐力度更强的实验组,编码为1;将其余的16个省份则作为反腐力度相对较弱的控制组,编码为0。(3)二是关于政策时间的虚拟变量T,其构造方式为:将2012年11月14日之前接受调查的样本编码为0,而将在此之后的受访者编码为1。这样,我们可以构建用于评估反腐对冲突意识的效应模型:

Evait=β0+β1Invi+β2Tt+β3Invi×Tt+θXit+εit

在上述模型中,i代表省份,t代表时期。Evait代表i省个体在t时期对政府工作的满意度。Invi×Tt表示两个虚拟变量的交互项。Xit是一组随时间变动、可能影响政府满意度变化的控制变量。ε为扰动项。

在系数方面,β2代表控制组的政府绩效评价在反腐前后的变化量(即diff2),β2+β3代表实验组的政府绩效评价在反腐前后的变化量(diff1)。这样,β3表示的是反腐政策的净效应,也即DID估计量(diff)。如果β3>0,说明反腐显著提升了特定省份民众对政府工作的满意度,如果小于零则意味着具有削弱效果。

本文使用的主体数据是由中国社会科学院社会学研究所负责并组织实施的中国社会状况调查(China Social Survey,CSS)中两期截面数据所组成的混合数据。由于CSS2011和CSS2015这两次调查分别开始于2011年和2015年,恰好处于中央巡视制度实施的前后,因而符合上述准自然实验设计在政策期限上的要求。需要指出的是,由于CSS并不是追踪调查,也即每期数据中的个体并不具有一致性,因而难以展现同一受访者在特定时间段内的态度及行为的变化信息。然而,CSS2011和CSS2015均属于覆盖全国的大型抽样调查,并且历年的抽样方法(多阶分层概率抽样)均保持一致,因而以此进行的分析仍可以展示某些宏观现象或特定群体的历史变化。在本研究中,CSS2011和CSS2015的原始样本量分别为7 036人和10 243人,在进行合并以及剔除缺失值后,共有涵盖31个省级行政单位的14 233个样本。

在本研究中,被解释变量是政府工作满意度。CSS调查设置了一组问题来对该变量进行测量,上述两期调查共同询问了受访者关于政府部门在医疗、社会保障供给、环境保护、维护治安、打击腐败、执法水平、经济发展、促进就业以及政府工作透明度等九个方面的工作情况,对其评价的标准为:1=很好;2=比较好;3=不太好;4=很不好;8=不清楚。本文将“不清楚”视为民众对政府绩效的中立性评价,并对答案的赋值方向进行了调整,最终为:很不好=1,不太好=2,不清楚=3,比较好=4,很好=5。通过对这九个指标进行主成分因子分析(Principal-Component Factors)并采用最大方差方法(Orthogonal Varimax)进行旋转后,可以得到三个主成分,进而合成一个综合性的政府满意度变量——Evatotoal。此外,考虑到反腐是在不同领域对客观绩效产生影响,因而因变量也应进行分类考察。对此,本文将所提取的三个因子命名为“经济发展”(Eva1)、“社会保障供给”(Eva2)和“信息透明度”(Eva3)三个问题分别来测量民众对政府在推动经济增长、供给公共服务以及推进法治化进程等工作的具体评价。最后,为便于统计分析,对所有因变量均进行了取值范围为[0,1]的标准化。受访者在因变量上的得分越高,表明对政府的总体工作或者是其在某一领域的工作成果更加满意。

其次,控制变量有:(1)年龄(age),即受访者在调查时的周岁数;(2)性别(male),女性=0,男性=1;(3)婚姻状态(mate),无配偶=0(包括未婚、离异和丧偶),有配偶=1(包括同居和已婚);(4)户籍性质(urban),农村户口=0,城市户口=1;(5)政治面貌(party),非中共党员=0,中共党员=1;(6)教育年限(edu),与受访者所接受的最高教育程度对应的教育年数;(7)家庭年收入(f_income),取对数形式(若为0则加1再取对数);(8)工作状况(job),无工作=0,有工作=1;(9)自评社会地位(status),其原始形式是赋值1-5的定序变量。

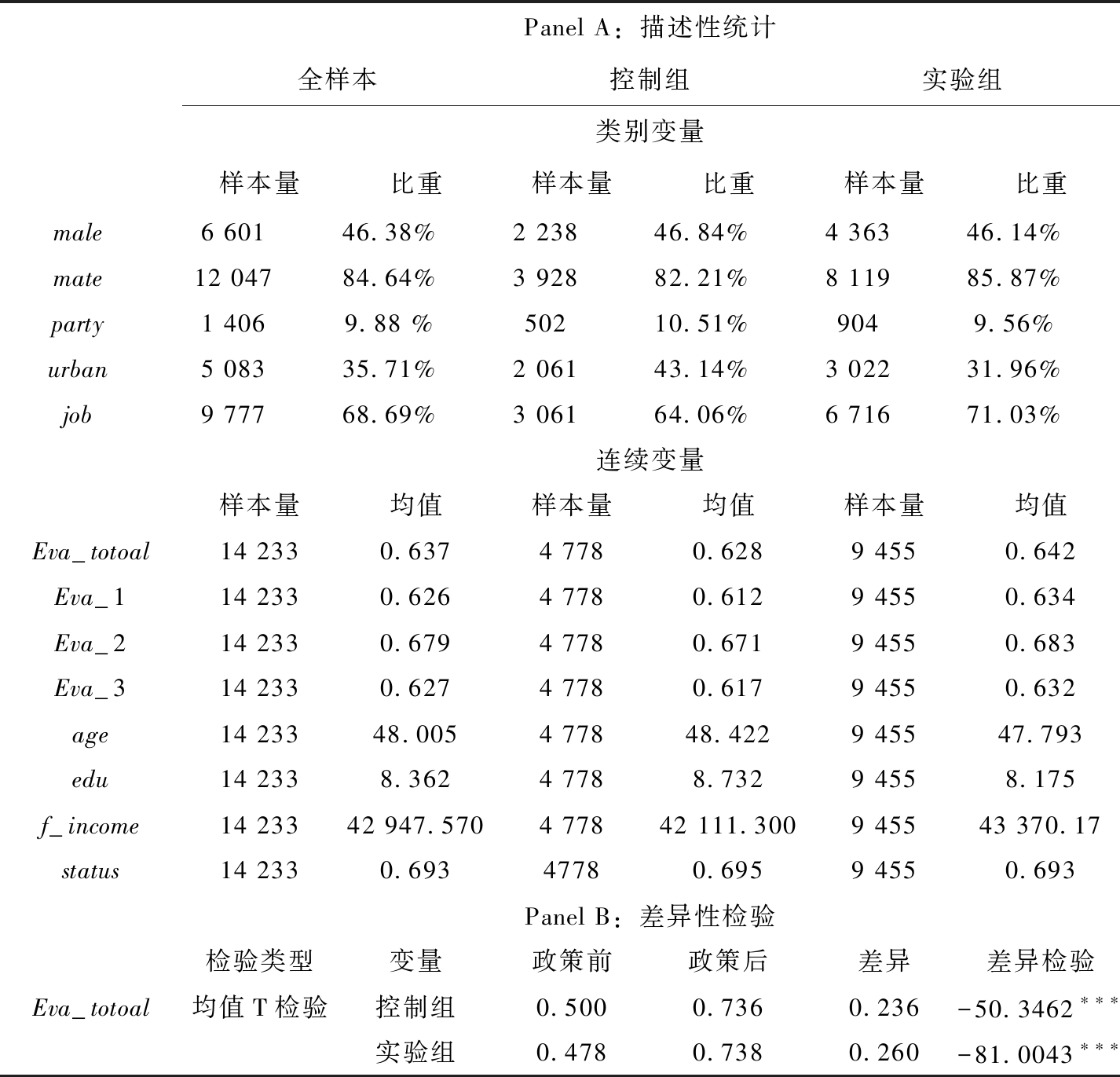

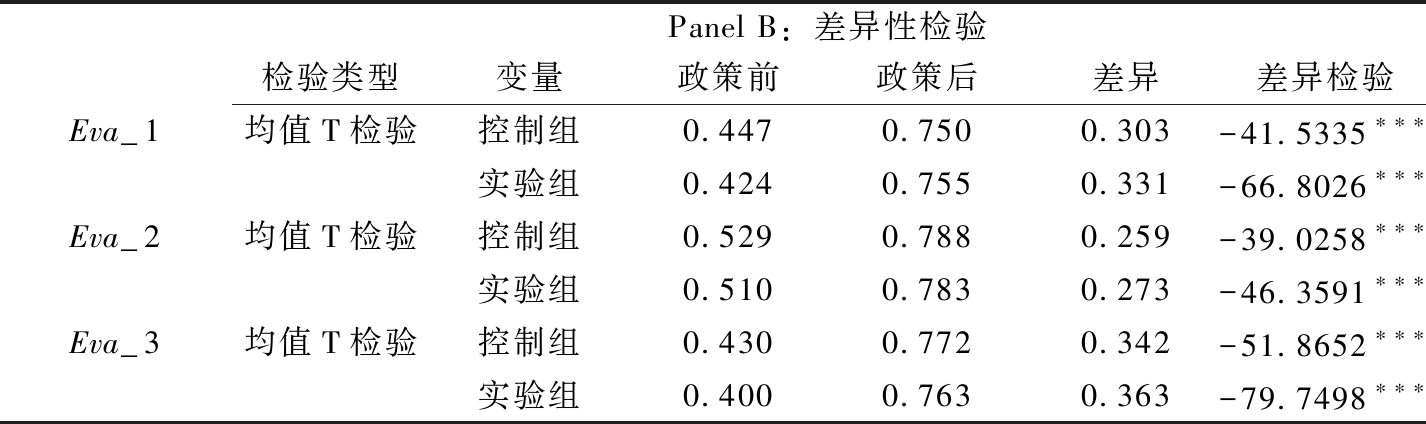

表1的Panel A展示了分别采用基于全样本和分组计算的变量描述性统计结果,并且针对实验组省份和控制组省份的民众对政府的总体以及各项工作的具体绩效评价进行了差异性检验(见Panel B)。结果显示,无论是对政府的总体满意度,还是具体工作的满意度,控制组与实验组的样本在政策实施后均出现了提升,但相比之下,实验组样本的提升幅度更大。这说明反腐工作确实有助于使公众对政府的绩效评价趋向积极,并且反腐力度的加强将会产生更大的激励效应。这样,组间均值的比较结果为本研究使用双重差分模型来评估反腐效应提供了有力支持。但需要注意到,上述检验过程未考虑其他可能影响政府工作满意度的因素,因而必须运用统计模型来验证上述结果的可靠性。

接下来的统计分析过程将分为两个部分进行:首先,在纳入控制变量的前提下,运用DID模型来估计反腐对公众评价政府工作的平均处理效应。其次,进一步考察反腐提升民众对政府工作的满意度是否存在群体性差异。通过全面且深入地评估反腐的政策效应,本文将展示党的十八大前后政府与公众的关系状态走势,并以此为推进“全面从严治党”战略提供决策制定和策略实施上的支持,进而提升执政党的国家治理能力。

表1 变量的描述统计结果

注:***、**和*分别表示相关系数通过0.01、0.05和0.10水平的显著性检验。

资料来源:作者自制。

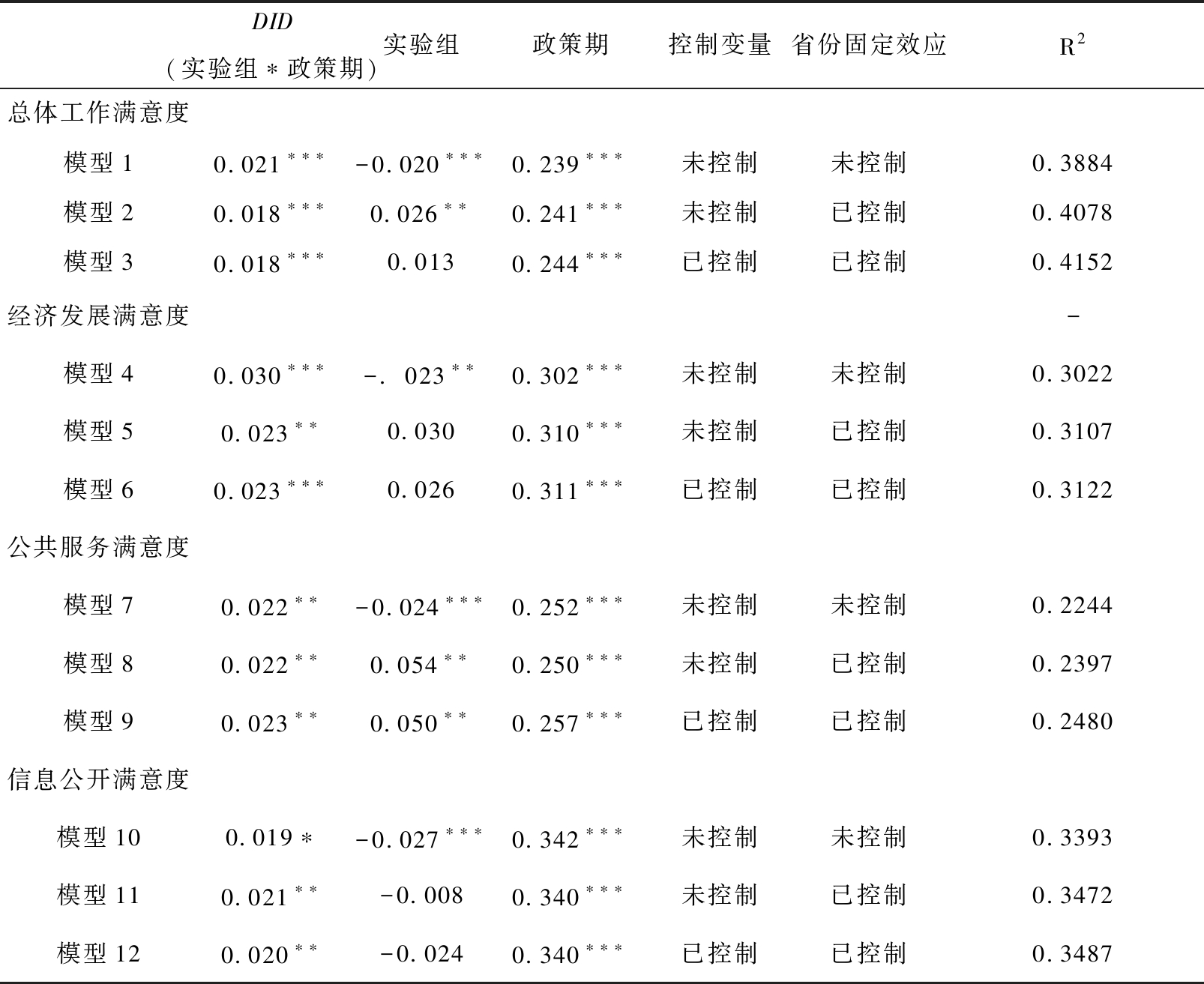

表2汇报了反腐工作对各省居民评价政府绩效的实际效应的检验结果。在此,所采取的建模策略是:首先,以简约原则分别设置仅包含政策效应的基准模型(模型1)以及在此基础上控制省份固定效应的另一基准模型(模型2);然后,在模型2基础上再加入可能影响政府工作满意度的个体和家庭特征变量,形成模型3。

上述三个模型的结果均显示,代表政策效应的倍差项(DID)的系数显著为正,表明在实验组中,也即对官员立案调查的数量高于全国平均水平的省份,当地居民对政府的总体工作的满意度明显高于控制组的情况。特别是当控制了其他因素的可能影响后,即使模型3中的倍差项(DID)的系数相较于模型1有所下降(-0.003),但R2值明显增加(+0.0268),表明模型的整体解释力得到增强。

此外,我们以公众对政府三类单项工作的评价作为因变量重新拟合模型,并采取了与对总体满意度的检验过程相一致的建模策略,模型结果与针对总体绩效为因变量的分析结果基本相同。具体而言,无论采取何种模型设定,反腐政策变量均在统计上显著,且作用方向为正,表明在反腐力度更强的省份,当地民众对政府在推动经济增长、提供公共服务以及政务信息公开的满意度均出现了显著的提升。相比之下,控制了在现实中对政府绩效评价造成显著影响的个体及家庭因素的模型结果更为可信(模型6、模型9和模型12),因为在DID变量系数普遍保持不变甚至增加的情况下,R2值均获得了较大幅度的增加,显示出更强的模型解释力。

表2 运用DID方法估计反腐对公众冲突感的平均处理效应

注:限于文章篇幅,未报告稳健标准误。***、**和*分别表示相关系数通过0.01、0.05和0.10水平的显著性检验。控制变量包括年龄、性别、户籍、政治面貌、婚姻状态、工作状况、教育年限、自评地位、家庭年收入对数。

资料来源:作者自制。

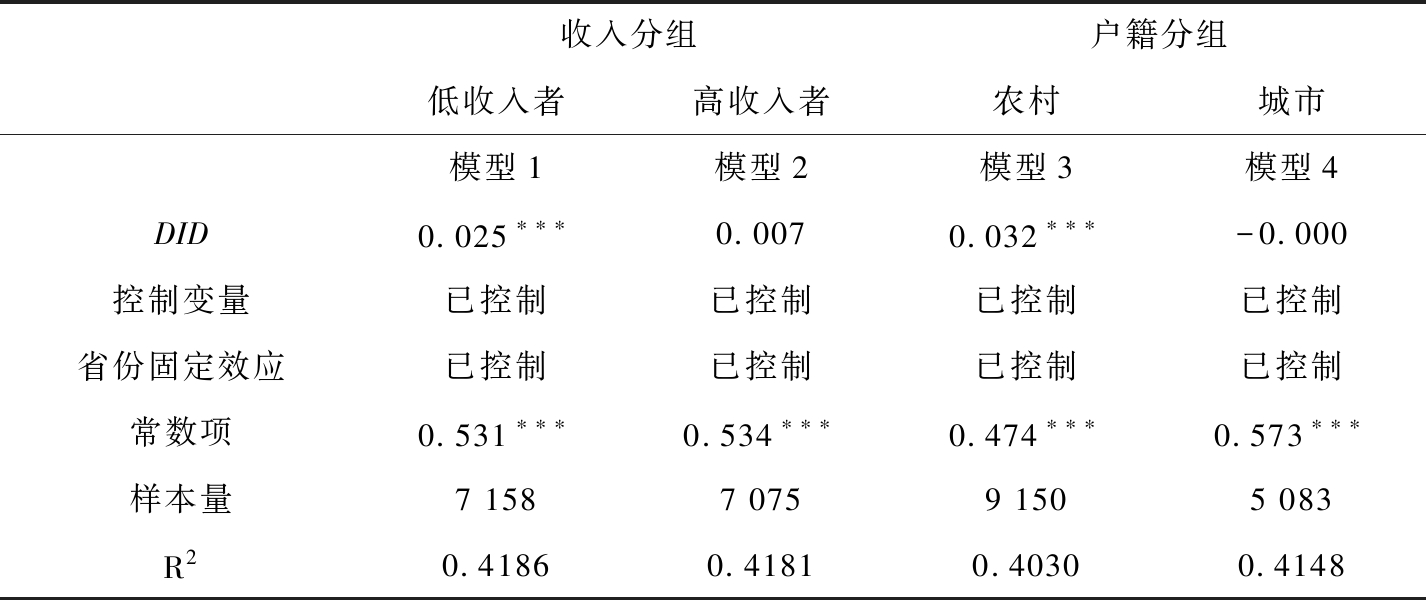

一些以中国社会为背景的研究表明,政府行为虽然直接影响个体心理情绪和认知态度,但具体的作用强度却显示出群体差异性,突出地表现为社会弱势群体会因政府质量的提高而产生更高水平的幸福感受(陈刚、李树,2012)。由于尚未有证据支持反腐对公众评价政府绩效的激励效应也存在群体分割效应,此部分将重点对此进行验证和分析。参考以往相关研究对群体分类的方法,我们根据收入和户籍这两种重要的地位分层标准对样本进行分组。在此基础上,运用双重差分的建模策略来识别反腐的政策效应是否存在人群差异,这可以通过观察倍差项(DID)系数的显著性和数值大小来实现。表3展示了分组估计反腐对公众的政府总体工作满意度的具体结果。

表3 反腐对公众评价政府绩效的影响:分组进行DID估计(总体绩效评价)

注:限于文章篇幅,未报告稳健标准误。***、**和*分别表示相关系数通过0.01、0.05和0.10水平的显著性检验。控制变量包括年龄、性别、户籍、政治面貌、婚姻状态、工作状况、教育年限、自评地位、家庭年收入对数。

资料来源:作者自制。

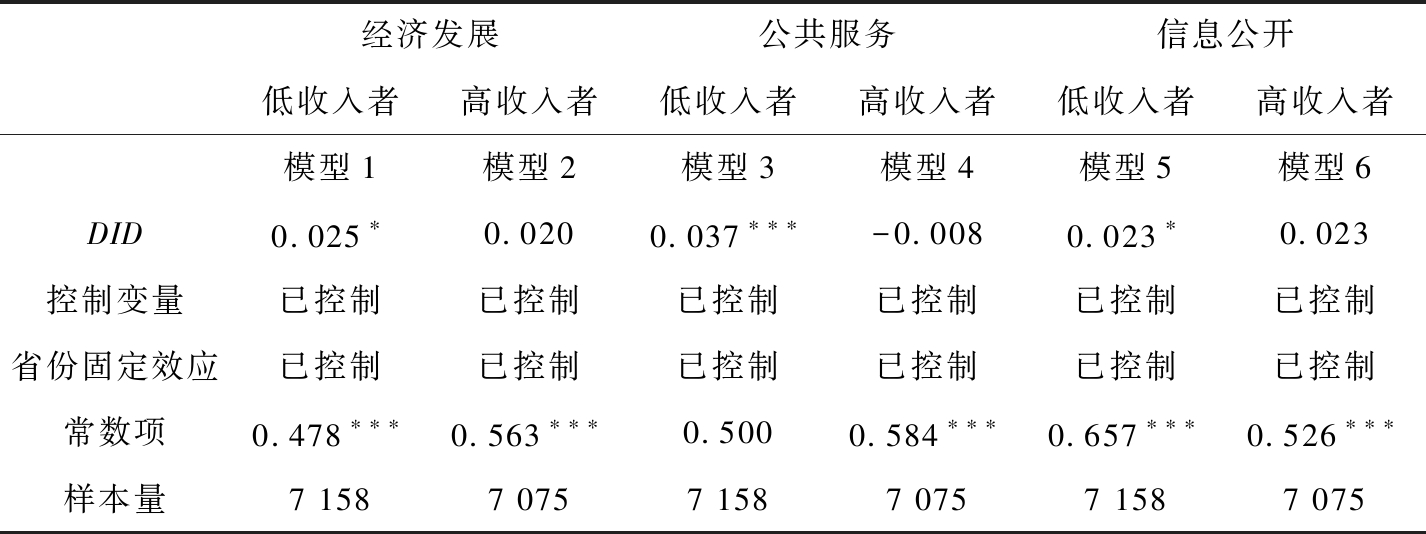

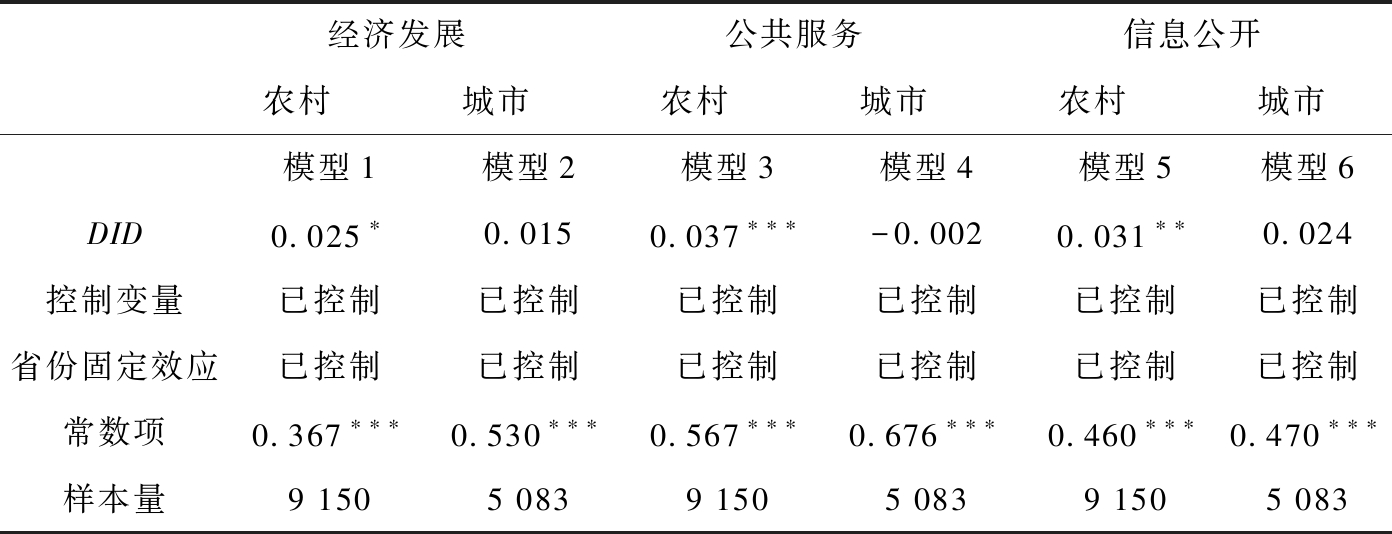

首先,根据受访者的家庭年收入的高低,可以区分出高收入者和低收入者两个子样本。结果显示(第1、2列),在反腐力度更强的省份,也即该省对腐败官员的立案数量高于全国平均水平,仅有低收入者对政府的总体绩效评价显著高于在其他省份与其收入水平相类似的居民。从系数大小来看,低收入者对政府绩效评价因高压式反腐而提升的幅度大约是对高收入者的3.6倍(0.025 / 0.007),而且反腐对后者的效应在统计上并不具有显著性(P>0.1)。其次,依据受访者的户口性质区分出农业户口居民和城镇户口居民二个子样本。结果显示(第3、4列),与其他省份相比,在反腐力度高于全国平均水平的省份居住的农村居民对政府绩效的评价明显更高。但实验组中的城镇户口居民与控制组没有明显差异。而且,上述发现也在以民众对政府特定工作的满意度为因变量的稳健性检验中被再次印证(见表4和表5)。

表4 基于收入分组进行DID估计(单项绩效评价)

注:限于文章篇幅,未报告稳健标准误。***、**和*分别表示相关系数通过0.01、0.05和0.10水平的显著性检验。控制变量包括年龄、性别、户籍、政治面貌、婚姻状态、工作状况、教育年限、自评地位、家庭年收入对数。

资料来源:作者自制。

表5 基于户籍分组进行DID估计(单项绩效评价)

注:限于文章篇幅,未报告稳健标准误。***、**和*分别表示相关系数通过0.01、0.05和0.10水平的显著性检验。控制变量包括年龄、性别、户籍、政治面貌、婚姻状态、工作状况、教育年限、自评地位、家庭年收入对数。

资料来源:作者自制。

综上所述,反腐对民众评价政府绩效的激励效应确实存在群体差异性,能够使以低收入、拥有农业户口为特征的弱势群体对政府的工作表现更加满意,但优势群体(高收入或拥有城市户口)对政府绩效的评价则几乎不受腐败治理的显著影响。本文推测,这很可能是因为在反腐所产生的宏观效应中,两类群体的需求得到不同程度的满足,从而影响各自对政府工作效果的态度。由需求层次理论的观点可知,增加物质利益是低收入者建立认知判断并落实为行动的内在驱力,但这对于高收入者而言则属于次要目标,后者对追求并捍卫某些抽象价值更为迫切。这种解释在国外学者分析幸福感的群体性差异时得到了经验支持。一项利用世界价值观数据(World Values Survey)进行的关于幸福感的跨国比较研究发现,不同的阶层对政府行为的评判标准是截然不同的,低收入阶层关心的是政府对经济发展的实际表现,而高收入阶层更看重制度或观念的价值(Helliwell & Huang,2008)。于是,在低收入者为人口结构主体的发展中国家,政府在经济领域的绩效对民众幸福感的提升效果更大,而在发达国家,政府对权利、法律以及民主的保护将产生更多的幸福边际收益。随后展开的实证研究进一步印证了上述发现,也即在欧美发达国家中,由于民主政治的发育程度较高,公民的人身和财产安全获得保障,由此提升了参与公共事务的积极性,因而在实践过程中不断改善自己的幸福感受(Bjørnskova et al.,2010)。

具体到中国,近年来在全国范围展开的反腐运动所产生的制度效果被证实存在一定的差异性。一方面,汪锋等(2018)所进行的实证研究表明,在全国范围内进行的反腐败运动对宏观经济增长具有拉动作用。但另一方面,倪星和孙宗锋(2015)通过对特定省份的实证研究后发现,虽然地方政府积极贯彻反腐政策并取得了良好成效,但腐败官员的信息过度曝光,反而对公众对政府清廉形象的认知产生一定的消极影响。显然,反腐对经济发展的积极作用,势必在客观上增加民众的物质利益。虽然这对原本具有较高地位的优势群体改进对政府绩效评价的作用可能较为微弱,但弱势群体的不利境况可能因此得到明显改善,从而提高对政府绩效的评价。同时,由于优势阶层的非物质需求在腐败治理过程中满足有限,其对政府工作的满意度并未出现显著变化。

党的十八大开启了完善国家治理体系的新征程。在贯彻“全面从严治党”这一战略部署的过程中,反腐成为党中央根治政治体制的沉疴宿疾的重大举措。以此为背景,本研究更关注反腐在微观层面的实际成效,详细分析了中国各省落实反腐运动对当地民众评价政府工作的影响及其中的作用机制。而反腐工作在各省所存在的执行力度以及时间的差异,为本文基于CSS2011和CSS2015两期截面数据来构造准自然实验设计提供了有利条件,可以利用双重差分模型作为识别因果关系的有效策略,并获得下列研究发现:

其一,在各省开展的反腐工作均能够提升当地居民对政府工作的满意度,但反腐力度的加强能够产生更大幅度的激励效应。其二,反腐对民众评价政府绩效的提升效应存在着明显的群体差异性。在反腐力度更强的省份,以低收入和拥有农业户口为特征的社会弱势群体对政府工作的满意度呈现了更大幅度的提升。

以上发现充分表明近年来反腐运动对巩固执政基础以及构建稳定、和谐的社会秩序所发挥的重要作用。但同样是考察反腐运动影响个体的政治态度的研究,有研究却发现对政府的信任以及支持程度出现了下滑(Wang & Dickson,2017)。本文认为,这一现象的产生,实际上存在着类似于信息不对称的衍生逻辑。由于腐败具有极强的隐蔽性,因而民众对官员行为的判断呈现为一种“不完全信息”(Incomplete Information)的状态,并且会在这一时间点上对官员的清廉度以及政权的合法性给出特定的评价。在执行反腐政策的过程中,对官员腐败信息的大面积曝光和深度揭露是保障公民知情权以及动员民众的一项重要策略。但有研究显示,在发展中国家,一旦腐败信息大量充斥在公共空间中,民众将会处于一种“过度信息”(Excessive Information)的状态,从而形成关于政府腐败的刻板印象,而这种判断往往严重背离实际的情况(Larreguy et al.,2017)。相较之下,本研究所关注的政府绩效评价则是政府做出实际行动所产生的客观后果被社会成员进行主观认知“加工”的产物。正是基于个体与政府所存在的直接或间接的互动联系,尽管这种评价也不可避免地包含主观成分,但受到政府的客观工作表现的限制,从而使其偏离事实的程度明显低于对政治制度的特征以及合法性等抽象价值的判断。而且,从政府绩效评价的构成来看,经济发展、公共服务以及信息公开这三项政府工作都与公众的切身利益紧密关联。由于党的十八大以来的反腐工作已被证实对经济发展具有激励效果(汪锋等,2018),这不仅将为民众直接带来物质利益的增加,而且将为政府增加民生性财政支出提供保障,并且向全社会公开官方对腐败官员的调查,在客观上有利于政府透明度的提升。而针对单项政府绩效评价的估计结果也证实了反腐败工作的积极效果,这为本文所强调的反腐使公众政治态度趋向正面的观点提供了证据支持。

另外,我们注意到,弱势群体可能是开展反腐工作的最大受益者,因而更满意当前政府的工作表现,也意味着其对政府的支持程度更高。显然,这一群体对物质利益的需求更为迫切,因而可以在未来构建惩治腐败的长效机制中,充分发挥反腐对经济发展以及公共服务供给的促进作用,以此作为提升公众对政府绩效评价的主要传导途径。与此同时,有必要以“全面从严治党”为契机,健全官员监督机制,保障公民合法权利,加快法治政府以及法治社会的建设进程,这对于国家治理体系现代化建设和提升国家治理能力具有长远意义。

在理论和方法层面,本研究对相关研究进行了有益补充。一方面,本文从政府工作满意度的角度展示了腐败治理对微观个体的影响,也是首次对腐败或反腐败与政府工作满意度之间关系进行的分析。另一方面,本文在以往的腐败研究基础上对指标设计和分析方法均进行了改进。例如,既有文献对“反腐”的操作化主要采用一种“迂回”策略,将“反腐”一词在地方党报中的出现频率(汪峰等,2018),或者在互联网中的搜索频率作为测量指标(张国林、任文晨,2015)。但本文则围绕对腐败官员的立案调查数量构建了客观指标。更重要的是,根据反腐政策在各省的实施力度和时间的差异构造了准自然实验设计,从而可以运用双重差分模型来建立识别因果关系的有效策略。因此,本文是较早将自然实验方法引入反腐问题的探索性研究。

陈刚、李树(2010). 中国地方政府的社会性支出:效率及其决定因素. 南方经济,10:3-17.

陈刚、李树.(2012). 政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居民幸福感的实证研究. 管理世界,8:55-67.

成伯清(2009). 从嫉妒到怨恨——论中国社会情绪氛围的一个侧面. 探索与争鸣,10:49-52.

J·M.伍德里奇(2007). 计量经济学导论——现代观点. 费剑平译. 北京:中国人民大学出版社.

倪星、孙宗锋(2015). 政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析. 政治学研究,1:71-85.

让·皮亚杰(1987). 儿童的心理发展:心理学研究文选.傅统先译. 济南:山东教育出版社.

汪锋、姚树洁、曲光俊(2018). 反腐促进经济可持续稳定增长的理论机制. 经济研究,1:65-80.

王茂斌、孔东民(2016). 反腐败与中国公司治理优化:一个准自然实验. 金融研究,8:159-174.

王晓莹、罗教讲(2016).生活境遇与政府工作满意度——基于对CSS2013数据的实证分析.国家行政学院学报,1:107-111.

新华社(2017). 夺取压倒性胜利:十九大报告透出的反腐信息. 新华网:http://www.xinhuanet.com/mrdx/2017-10/21/c_136695470.htm. 2019年7月23日访问.

薛宝贵、何炼成(2015). 公共权力、腐败与收入不平等. 经济学动态,6:27-35.

杨理强、陈爱华、陈菡(2017). 反腐倡廉与企业经营绩效——基于业务招待费的研究. 经济管理,7:45-66.

于建嵘(2000). 利益、权威和秩序——对村民对抗基层政府的群体性事件的分析. 中国农村观察,4:72-78.

张国林、任文晨(2015). 腐败、民生性支出与居民幸福感. 现代财经(天津财经大学学报),9:3-14.

张小虎(2002). 转型期犯罪率明显增长的社会分层探析. 社会学研究,1:91-107.

中央纪委监察部(2017). 一图读懂:十八大以来省区市党委巡视全覆盖 你知道发现了多少问题吗. 中央纪委国家监委网站:http://www.ccdi.gov.cn/special/zyxszt/bjzl_zyxs/201706/t20170622_101538.html. 2019年7月23日访问.

周长城、徐鹏(2014). 社会地位与生活体验对政府工作满意度的影响——以中国村镇居民为例. 国家行政学院学报,4:91-96.

Altindag,D. T. & Xu, J. (2010). The Impact of Institutions and Development on Happiness. Auburn Economics Working Paper.

Anderson, C. J. & Tverdova, Y. V. (2003). Corruption, Political Allegiances, and Attitudes toward Government in Contemporary Democracies. American Journal of Political Science, 47(1):91-109.

Becker, G. S. & Krueger, A. B. (2008). Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox. Brookings Papers on Economic Activity, 2008(1):88-102.

Bjørnskova, C. & Fischer, J. A. V. (2010). Formal Institutions and Subjective Well-Being: Revisiting the Cross-Country Evidence. European Journal of Political Economy, 26(4):419-430.

Bok, D. (2010). The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being. Princeton,N.J.:Princeton University Press.

Clarke, H. D., Dutt, N. & Kornberg, A. (1993). The Political Economy of Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies. The Journal of Politics, 55(4):998-1021.

Cook, T. D., Campbell, D. T. & Shadish, W. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Boston: Houghton Mifflin.

Dong, B. & Torgler, B. (2010).The Consequences of Corruption: Evidence from China. Fondazione Eni Enrico Mattei Working Papers, No. 73.

Grant, A. M. (2008). Does Intrinsic Motivation Fuel the Prosocial Fire? Motivational Synergy in Predicting Persistence, Performance, and Productivity. Journal of Applied Psychology, 93 (1):48-58.

Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the Design of Work: Test of a Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2):250-79.

Helliwell, J. F. & Huang, H. (2008). How’s Your Government? International Evidence Linking Good Government and Well-Being. British Journal of Political Science, 38(4):595-619.

Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland: World Publishing.

Kaufmann, D., Kraay, A. & Zoido, P. (1999). Governance Matters. Policy Research Working Paper, 120(4):53-78.

Kim, S. & Kim, D. (2012). Does Government Make People Happy? Exploring New Research Directions for Government’s Roles in Happiness. Journal of Happiness Studies, 13(5):875-899.

Larreguy, H. A., Marshall, J. & Snyder, J. M. Jr. (2017).RevealingMalfeasance: How Local Media Facilitates Electoral Sanctioning of Mayors in Mexico.NBER Working Paper, No. w20697.

Mannheim, K. (1936). Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge. New York: Harcourt, Brace and Company.

Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3):681-712.

Morris, S. D. & Klesner, J. L. (2010). Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence from Mexico. Comparative Political Studies, 43(10):1258-1285.

Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6(1):65-78.

Roskruge, M., Arthur, G., Philip, M. & Jacques, Poot. (2013). Homeownership, Social Capital and Satisfaction with Local Government. Urban Studies, 50(12):2517-2534.

Roth, V. J., Bozinoff, L. & MacIntosh, P. (1990). Public Opinion and the Measurement of Consumer Satisfaction with Government Services. Canadian Public Administration, 33(4):571-83.

Samanni, M. & Holmberg, S. (2010). Quality of Government Makes People Happy. QOG Working Paper Series, 1:1421-1441.

Stinglhamber, F. & Vandenberghe, C. (2003). Organizations and Supervisors as Sources of Support and Targets of Commitment: A Longitudinal Study. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24 (3):251-270.

Wang, Y. & Dickson, B. (2017).How Corruption Investigations Undermine Regime Support: Evidence from China. SSRN Working Papers.

World Bank. (2000). The Anti-Corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate. Washington, D.C.:World Bank.

Ye ilyaprak, B. & Boysan, M. (2015). Latent Class Analysis of Job and Life Satisfaction among School Counselors: A National Survey. Journal of Happiness Studies, 16 (1):1-15.

ilyaprak, B. & Boysan, M. (2015). Latent Class Analysis of Job and Life Satisfaction among School Counselors: A National Survey. Journal of Happiness Studies, 16 (1):1-15.

© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址:北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室

北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼5层

北京市海淀区西禅寺(华北项目部)

江苏省无锡市滨湖区蠡溪路859号2131室

深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室

深圳市福田区华能大厦

佛山顺德区北滘工业大道云创空间

汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区

长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦

梅州市丰顺县大润发大厦

欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?

稍后再说 现在咨询