在全球大爆发的新冠肺炎疫情防控过程中,“口罩之战”成为国内外普遍关注和热议的话题,社会公众熟知的N95型口罩是美国国家职业安全卫生研究所(NIOSH)认证的非油性颗粒物防护效率不小于95%的口罩,换言之,N95型口罩的技术标准掌握在美国手中。“口罩之战”的背后是“标准之战”,随着全球新冠肺炎疫情蔓延和舆情发酵,美国卫生公众服务部(HHS)签署了防疫替代产品的紧急使用授权(EUA),规定不符合NIOSH标准的中国KN95标准口罩必须满足欧盟、日本、韩国等七个国家和地区的标准认证后,才能申请紧急授权销售给美国。中国口罩出口引发的这场国际风波背后,揭示了美国对中国制造标准的不认可以及由此引发的对中国制造进口的严格限制,更深层次的原因在于中美制造标准的较大差异以及中国缺乏国际标准话语权,导致中国制造被以美国为主的发达国家征收所谓的“标准税”。其实,中国不仅医用口罩缺失国际标准,不少传统制造行业的国际标准也被发达国家掌控,鞋类制造标准ISO/TC216被西班牙掌控,纸制造标准ISO/TC6被加拿大掌控,家具制造标准ISO/TC136被意大利掌控,水泥制造标准ISO/TC74被比利时掌控,木材制造标准ISO/TC218被乌克兰掌控,烟草制造标准ISO/TC126被德国掌控,中国尽管是国际公认的制造大国,但并没有真正掌控相关领域的国际先进标准,这是中国制造高质量发展难以绕过去的重大现实问题。标准之争是全球制造竞争的制高点(黄群慧、贺俊,2015),标准制订的水平决定了中国制造质量的高低。纵观全球,标准国际化已成为发达国家推进工业4.0和制造业回流、扩大国际贸易乃至掌控世界经济话语权的必争之地,以美国、德国、日本等为典型代表实施的标准国际化战略深刻揭示了以技术标准作为武器确保实现国家核心利益的战略意图,他们把标准竞争作为贸易竞争、产业竞争、经济竞争、国家竞争的突破口,竭尽全力推动本国标准上升为国际标准,抢夺国际标准主导权、话语权乃至控制权(Clougherty和Grajek,2014)。世界经济论坛报告(WEF)指出,中国制造规模居世界之首,但制造标准滞后于制造产业,参与制定和采用国际标准是中国制造走出去必须破解的症结。“中国制造2025”明确提出“制造业标准化提升计划”,这从政策的角度揭示,实现中国制造高质量发展,亟须实施标准国际化战略。

标准化的过程紧随技术创新过程呈现出“技术—标准”双螺旋结构或“R&D—专利—标准”三螺旋结构(孙耀吾等,2009),构成“技术专利化—专利标准化—标准产业化”的路径图,推动整个技术标准化过程的螺旋式上升(Farrell和Saloner,1985)。根据David和Greenstein(1990)研究,作为生产程序和具体技术规范的标准是生产者和消费者减少信息不对称和信息不确定的重要依据,也是产品获得外部市场验证和认可的重要“符号”(邓悦、黄诗雅,2016)。标准过程的制定者由于较早地进入标准制订过程以及相伴随的信息交流过程中,比“局外人”更有竞争优势,对扩大市场份额无疑具有先发优势,建立以国际标准和国际规则为导向的标准治理体系和运行机制,有助于建立便于国际市场竞争的贸易模式(程虹、刘芸,2017)。Chen和Mattoo(2008)认为,区域合作中的标准治理有助于实现行业层面不同类型的标准互认,增加区域参与国之间的贸易。对此,国内外一些文献进行了验证。Swann等(1996)根据英国标准学会(BSI)的数据考察了英国的技术标准数量对贸易的影响,研究结果发现,英国的国家标准数量显著地促进了本国的进出口贸易,英国的国际标准数量也促进了本国的出口贸易,但是结果并不十分显著,也就是认为,标准的贸易效应是现实存在的。Blind(2000)对德国标准化学会(DIN)的标准数据进行了分析,探讨了德国的标准数量分别对出口、进口的影响,结果发现德国的标准数量和贸易额之间存在比较显著的正向关系。Moenius(2004)基于扩展的贸易引力模型对标准的贸易效应进行了研究,结果发现标准的确促进了贸易流动,但这种贸易效应具有差异性,也就是对不同的产业标准带来的贸易效应不同。Shepherd(2007)以欧盟范围内的15国与其他200个国家的纺织服装贸易品种为样本,实证考察了技术标准数量与贸易多样性之间的关系,研究发现,欧盟范围内的标准数量与纺织服装贸易品种的多样性是反向关系,也就是欧盟标准数量每增加10%,纺织服装进口贸易的品种会减少6%;采用国际标准的比例每提高10%,纺织服装进口贸易的品种会增加0.2%。Reyes(2011)运用新新贸易理论分析了欧盟标准对异质性企业国际贸易的影响,结果发现,贸易双方标准的一致性也就是提高欧盟标准与国际标准的一致性会促进美国向欧盟区域的出口,因此从扩大国际贸易的角度看,应进一步提高区域标准与国际标准的一致性,这对企业进入国际市场是重要的支撑。Mangelsdorf等(2012)进一步研究发现,中国国家标准特别是强制性国家标准对中国的出口贸易具有显著的促进效应,采用国际标准同样也具有显著的贸易促进效应。围绕技术标准对出口影响的“双刃剑”效应,刘淑春(2018)基于引力模型和三元边际分解进行了实证检验,研究表明,技术标准化对中国装备制造走出去的数量效应有显著影响,但并非线性关系,而是“倒U型”关系,标准国际化不仅会促进中国装备制造的海外扩张和竞争力提升,还会促进上下游装备制造业的出口联动。杨丽娟(2012)利用中国1990—2008年的时间序列数据进行了定量分析,结果发现,国际标准和国家标准对中国的进出口贸易均具有正向的促进效应,而且国际标准的影响更为显著,它们对贸易总额的影响系数分别为0.2706和0.0629。

从已有文献看,技术标准的经济效应和贸易效应已经得到了检验,但对不同发展水平国家的标准国际化战略与机制的理解和解释还不够透彻。虽然从标准化角度研究对贸易及福利的影响富有意义,但单纯从贸易总量研究标准化的促进作用或抑制作用存在不可忽视的缺陷。国外大多数实证研究基于贸易出口额来界定被解释变量,无法判断标准化对产品出口的影响到底是因为低成本带来的数量扩张还是高技术含量及高质量带来的价格提升。同时,现有研究主要着眼于国家标准或国际标准对发达国家之间双边贸易的实际影响,较少对标准本身进行比较研究。中国制造业产品种类十分庞杂且覆盖范围广,不同行业出口存在完全不同的性质和诸多不可比因素,即便同属制造业范畴的重工业制造品与芯片等技术密集型制造品也存在不小的行业差异,对此本文从标准比较视角以及发达国家的标准国际化视角切入,探讨分析中国制造标准国际化的现实路径,这对于高质量发展背景下的中国制造走出去具有重要的现实意义。

随着制造的数字化和智能化,以制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础,以网络互连为支撑,兴起了跨领域、跨单元、跨系统、跨生命周期的前所未有程度的系统集成(Akerlof,1970),其技术标准化过程与传统制造有着本质区别,尤其是通过有线或无线等通信技术实现装备之间、装备与系统之间、企业之间以及系统之间的一致性和互操作、集成和互联互通,需要智能生产单元的协同、海量数据的实时共享以及生产系统、传感系统、控制系统、检测系统和云系统的实时同步,制造环节之间技术标准相互匹配、环环相扣、深度咬合,通过标准化技术规范和接口协议实现模块集成、信息交互、数据共享、业务协同,存在极其显著的“纽扣效应”。而且,智能制造的标准化需求与智能制造的系统构架之间存在“一一映射”的物理映射关系,关键技术标准特别是识别与传感技术标准、人机交互系统标准、数据采集和控制系统标准、网链技术标准等更新换代的速度很快,动态升级具有“不可逆性”,冲击国际标准“领跑者”推动了“棘轮效应”加速。

智能制造热潮下的产业网络性特征越来越明显,识别与传感、控制系统等装备技术标准,大规模个性化定制、运维服务等智能服务标准,人工智能、大数据、边缘计算等智能技术标准,网联技术、智能工厂等工业互联网标准,都可以通过通信协议、接口标准、物理兼容、习惯性兼容等工具以及网链技术设置极强的技术“排他性”和产品“不兼容性”,技术标准不兼容性不仅带来高昂的转换成本(Switching Costs),还会被屏蔽在市场外围和排除在网络外部(刘淑春、林汉川,2017)。囿于网链效应与直接和间接的外部性,以及智能制造系统、技术与网络的锁定性,兼容性或者接口标准有助于实现市场的外围扩张(Katz和Shapiro,1985)。处于标准领先地位的国家或“头雁”企业为了维护其市场掌控地位,往往采用非兼容和排他性策略(Malueg和Schwartz,2006),锁定技术标准的制高点和高端环节,以达到削弱他国制造业竞争力从而获得垄断或控制地位的目的,对标准竞争中地位优势明显的国家及其企业往往形成“赢者通吃”效应(Winner-take-all Effect)。

作为国际产业链分工中的重要“枢纽国”以及供应链竞争中的“居重国”,美国等发达国家对中国的打压越来越常态化地实施知识产权保护、技术标准贸易壁垒以及强制性技术转让,尤其是作为技术性贸易壁垒的标准,在发达国家过度标准化(Over-standardization)情况下,经常被作为贸易保护主义的操作工具(Swinnen和Vandemoortele,2012)。特别是智能制造的基础共性标准、关键技术标准、网络设备标准的网络性特征赋予标准掌控者极强的“门限效应”(1),通过设置技术标准“门限”、跨国“标差”迫使中国产品不得不受控进入国外市场甚至被拒之门外(赵志强、胡培战,2009)。根据联合国贸发会议贸易政策重要数据及趋势报告,技术性贸易壁垒影响70%的世界贸易,数量和价格控制措施影响15%的世界贸易,检验检疫措施影响10%的世界贸易。技术标准的内核技术越先进,标准的强制性程度越高,相应的进入该国市场的门槛就抬得越高,达到相应标准的技术改造和生产成本也就越高(2)。如果难以满足高技术标准国家的标准规范,产品极可能因标准限制原因被排斥在外(Gandal和Shy,2001)。

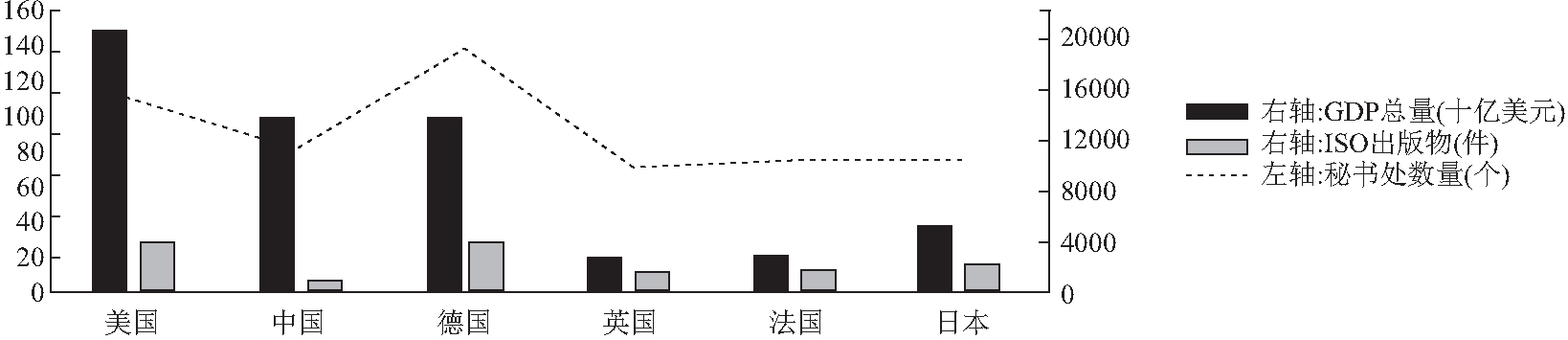

标准化的广度、宽度、深度在很大程度上决定了制造业发展的速度、质量、效益,标准的主导者一定是技术的引领者和市场的控制者。发达国家借助“标准利器”实现本国制造在国际市场上的攻城略地,背后深层次的逻辑在于,标准话语权相当于技术控制权、产业主导权以及市场话语权。中国发布实施的《国家标准化体系建设发展规划(2016-2020年)》以及《标准联通“一带一路”行动计划》,旨在推动标准国际化,但与美国、德国、日本、英国、法国等ISO常任理事国的标准国际化战略相比,中国标准实力、国际标准地位与自身的GDP严重不匹配(见图1),在国际标准竞争格局中仍处于比较滞后的地位,尚未建立与发达国家接轨的先进标准体系,难以有力支撑中国制造的地位和智能制造的需求,难以适应“一带一路”背景下中国制造加速走出去的战略需要,也不利于中国参与全球新冠肺炎疫情快速蔓延下的产业链供应链竞争。

资料来源:作者自制。

图1 ISO常任理事国GDP与ISO出版物和国际标准组织秘书处数量关系

全球疫情快速蔓延以及短期内难以根本性控制,在一定程度上打破了既有的国际产业链分工,逐步演化新的产业链分工体系,特别是以美国为首的部分发达国家推动逆全球化抬头,必将对我国的标准国际化进程形成强力阻滞。根据WTO发布的《世界贸易统计评论2019》统计数据,中国占世界货物出口份额达13.1%,进口份额占全世界的11.0%,是全球生产网络的重要节点和基地,也是亚太地区生产网络的核心枢纽,已全面融入全球生产网络和供应网络之中,美国、日本等发达国家不仅实施企业从中国撤离或回迁本土计划,而且高举知识产权、标准、专利、安全等大棒打压中国产业,通过技术标准制高点控制影响关键技术产品和服务的产业链供应链,对中国产业链供应链安全和中国制造走出去带来了前所未有的冲击和史无前例的考验,也必将影响技术标准的国际交流合作以及国际标准在中国的扩散与融合。中国嵌入经济全球化网络的程度很深,外向度很高,受中美贸易摩擦和疫情双重叠加影响,美国等对中国高端并购项目严加审查限制,阻碍高科技领域跨国并购,严格限制技术标准和知识产权,设置“隐形台阶”或“旋转门”阻碍中国介入国际标准化的核心领域和关键环节。全球产业链供应链的“断裂”风险还可能进一步加速跨国公司从中国向外转移,从原来的“中国+1”模式转变为“中国+n”模式,比如日本已经开始从“中国+1”模式转变为“中国—1”模式,“去中国化”和“去中国制造”的背后是“去中国标准”和“去中国技术”(3),毫无疑问这将大大延缓甚至阻滞中国标准国际化战略的实施进程。

目前,国际标准大多被发达国家锁定,美国、德国、日本、英国、法国等五个发达国家主导制定了全球95%的国际标准,中国主导的国际标准仅495项,仅占全球国际标准总量的1.8%。近年来发生的“华为5G技术标准之争”“大唐电信TD-SCDMA标准之争”“中美WAPI之争”“电动汽车快速充电技术标准之争”等重大事件无不反映了国际标准的激烈竞争,越来越多的领军型企业参与国际标准竞争,尝试突破发达国家的标准封锁和技术性贸易壁垒。但总体上看,与美国ANSI标准、德国DIN标准、日本JIS标准相比,中国制造面临着发达国家的“标准合围”和“标准锁定”。一方面,中国没有及时抢占新兴制造领域的国际标准,在云计算(ISO/IEC JTC1 SC38)、增材制造(ISO/TC 261)、纳米技术(ISO/TC 229)等国际标准方面均受制于人,新兴制造金字塔的塔尖被制造业强国掌控(见表1),美国、德国、日本等发达国家瞄准工业化和信息化深度融合的智能制造领域,千方百计争抢人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等智能制造领域的标准话语权,而中国在这方面的行动还局限于被动跟跑。另一方面,中国在传统制造领域同样缺乏标准话语权。鞋类制造标准ISO/TC216、纸制造标准ISO/TC6、家具制造标准ISO/TC136、木材制造标准ISO/TC218、烟草制造标准ISO/TC126等均掌握在其他发达国家。比如美国材料和试验协会(ASTM)发布的玩具强制性标准(ASTMF963)比之前版本ASTMF963-11标准有新提升,明确了玩具超载和稳定性要求、纽扣电池/硬币电池的标签要求、锂电池的温度和限流、膨胀玩具的测试技术规范、磁铁的浸泡和抗压测试规范,对中国玩具制造企业出口影响甚大。作为制造大国,中国在标准领域仍属于被动“跟跑者”,如果不尽快从国际标准竞争中解锁,长此以往在国际市场竞争格局中可能会被低端锁定。

表1 新兴制造领域的国际标准话语权

资料来源:根据国际标准化组织ISO、IEC公告整理。

囿于国情、文化、体制等因素,中国标准与发达国家的兼容性和互通性不高。比如在国际电力市场领域,世界上广泛采用的行业标准大多由发达国家制定,特别是IEC(国际标准)、ASME(美国机械工程师协会)、US(美国标准)等标准。中国电力标准体系与国际上通行的电力标准体系差异较大,国内电力新兴技术在申请IEC标准时经常被国外专家认为与国际市场需求及国际电力行业技术发展不匹配,导致中国大多数海外项目建设不得不采用西方发达国家标准特别是美国标准,这严重阻碍了中国电力行业的开放发展。在国家大力推行“一带一路”标准走出去战略的背景下,越来越多的本土企业开始参与国际标准制订,但由于对国际标准申请流程以及相关规程制度不够熟悉,导致技术标准提案频频失败。比如,大量中国企业对IEC标准申请流程和IEC相关管理办法不熟悉,没有掌握IEC国际标准与我国GB标准在制定程序方面的差异,当IEC秘书处在其他国家的时候,需要首先获得秘书处认可,这是第一道门槛;其次是IEC标准提案的适用性、可行性审查,这是第二道门槛,这两个门槛极大地增加了国际标准化活动的复杂性与难度系数,尤其是没有TC或SC国际秘书处的领域几乎很难介入。更深层次的原因则在于,大量制造领域面临技术瓶颈,核心关键技术受制于人,核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等不少“四基”领域被美欧日发达国家卡脖子,缺乏让国际认可的重大技术创新成果。

与美国、德国等发达国家市场化主导标准化的机制不同,中国标准国际化驱动力主要由行政力量主导(吕铁,2005),标准“立项—制定—审查—发布—维护—监管”等过程大多数情况下仍由市场监督管理部门(机构改革前为质量监督管理部门)主导,企业以及行业协会参与标准制订的动能不足,标准制订的体制机制比较僵化,市场化驱动、标准化管理、激励约束机制、市场动态跟踪能力等短板比较明显。政府部门“有形之手”不仅主导了公共安全、卫生健康、环境保护、国防安全等强制性标准,而且介入了高端技术、装备制造、新兴产业等市场化程度较高的领域,这不利于市场主导标准制订机制的培育。目前,70%的制造标准为一般性产品和服务标准,企业自主制定的标准需到政府的市场监督管理部门备案,标准制订和实施的“自我声明公开机制”尚未真正落地。标准供给与产业需求脱节,标准制订与应用推广脱节,国际标准制定仍主要依靠科研院所,政府、企业、高校院所、行业协会中介组织进行标准制订或修订的边界不够清晰,不利于标准的市场化和国际化拓展。龙头骨干企业参与标准国际化的意愿不够强,仅40%左右的企业采用国际标准,企业的技术标准参数与国际对标达标不够,国际标准活动参与的力度和深度不够。部分标准涉及的技术面广、产业链长,特别是一些重大标准涉及部门多,相关利益方协调难度大,标准不协调进一步导致标准制定难、执行难,越重要的标准往往越“难产”。

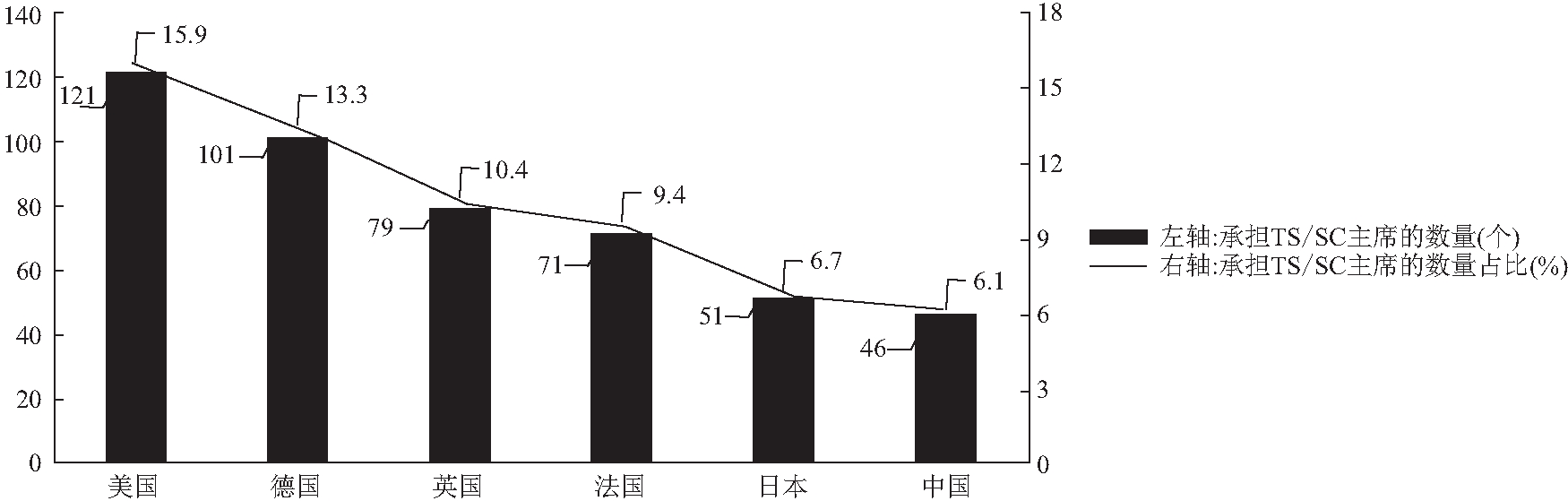

尽管中国承担的制造业领域的ISO和IEC的TC、SC秘书处数量逐年有所增加,2000年仅4个,2018年增加到81个,但总量在全球所有国家中的比重仅0.7%,这与中国制造占全球出口比重约14%的国际地位严重不匹配。发达国家基本控制了国际标准化组织的话语权,ISO/IEC主席、副主席、秘书长、TC/SC秘书处等职位多由美国、德国、日本等发达国家担任。从6个常任理事国承担的ISO技术委员会主席数量看,美国占15.9%、德国占13.3%、日本占6.7%,相比之下中国差距巨大(见图2)。同时,美国参与了80%的ISO技术委员会,承担了140多个ISO技术委员会和500多个工作组召集人工作;德国以积极成员资格参加了97%的ISO/TC组织;日本一直努力争取ISO/IEC委员会主席、召集人和秘书职务,而中国实质性参与的标准国际化活动则比较少,落户中国的国际标准化技术委员会TC/SC秘书处中,担任技术委员会主席的只有65个,难以在国际标准制订过程中发出有力的“中国声音”。与此同时,ISO和IEC发布的由中国作为主要起草国制修订的国际标准数量呈现上升态势,2003年最少,为2件,2000年为4件,2016年增加到46件,但增加幅度低于TC、SC秘书处数量的增幅。ISO、IEC等国际标准组织TC、SC秘书处数量的增加,并不代表制订的标准数量会同比大幅增加,关键是要最大程度地发挥TC、SC秘书处的话语权,推进龙头骨干企业、高校院所、行业协会联盟代表国家利益参与标准国际化活动。

资料来源:作者自制。

图2 ISO 6个常任理事国承担TC/SC主席数量比较

中国是全球LED生产大国、出口大国以及消费大国,据全国照明电器协会统计数据,2011—2019年中国LED产品出口总额逐年上升,从20亿美元增长到近260亿美元,占全世界LED市场的20%以上。但不得不正视的问题是,中国LED产品出口到美欧日等发达国家市场在满足中国技术标准的情况下,还必须通过进口国更为严格、苛刻的技术标准门限。LED标准涉及电磁兼容、光色、寿命、光源、辐射、节能等上百项技术标准,全球范围关于LED的技术标准并不统一,美国、欧盟、日本都制定了自身的标准(4),中国产品出口美欧日市场必须经过他们的技术检测和标准认证。中国LED企业如果由于技术标准原因达不到美欧日标准要求,将面临产品禁入、被召回或销毁的不利局面。

中国LED企业进入美国市场仅仅凭借自己的国家标准是完全行不通的,必须申请通过美国标准的认证和检测。一是能效标准门限。美国能源部DOE发布了LED球泡能源认证规范V1.4版,规定了非标准灯和替换灯的能效标准。比如LED的电参数反映了其电学特征和性能,我国标准GB/T 24908-2014中未对光强参数作出规范,但美国采用的IEC 62612-2013对光强分布、最大光强和光束角的符合性作了明确规定。二是安全技术标准门限。LED产品进入美国市场销售必须接受消费品安全管理委员会(CPSC)的安全标准实施监管,通过美国国家认可测试实验室(NRTL)的安全标准认证。美国对于LED产品的安全技术标准要求主要体现在控制模块、光模块、电源模块及相关配件方面。三是电池兼容标准门限。美国联邦通信委员会(FCC)制定了无线电、电信通讯、电子电气等设备有关电磁兼容、频率范围等方面的技术标准,这些标准被纳入联邦法规(CFR),成为具有强制性要求和普遍约束力的技术标准规范。这三类标准均属于美国市场准入的强制性标准,中国LED产品进入美国市场必须经过这些门限。

中国LED产品要想进入欧盟市场,前提是通过欧盟CE认证,这个认证背后实际上就是强制性技术标准(王万成等,2012)。如果不执行相关标准认证或“隐形进入”欧盟市场,则可能会遭遇欧盟非食用危险产品快速预警系统(RAPEX)的惩罚。2019年欧盟公布了LED产品通报案例,被通报产品主要违反了EN60598、EN60335、EN62115、POP法规等欧盟指令及相关标准,处置措施包括召回、禁入、禁售、销毁等(见表2)。欧盟LED标准主要包括三方面,一是低电压指令及其协调标准。低电压指令为所有进入欧盟的低电压产品确定了安全技术标准,必须按照相关协调标准进行技术检测和标准认证。2014年9月起,LED能效指数如果不能达到0.2以上就不能进入欧盟市场,这是我国规定标准的2.2倍,导致我国LED产品出口欧盟的难度进一步增大。二是电磁兼容指令及其协调标准。我国LED产品进入欧盟的前提是必须符合欧盟电磁兼容指令,测试标准依据照明设备的EMC(电磁兼容性)标准。三是ROHS AND WEEE指令中的环保标准。如ROHS指令规定投放欧盟市场的电子电气产品不得含有超标的铅(Pb)、六价铬(Cr6+)、多溴二苯醚(PBDE)等有害物质,这对我国LED企业进入欧盟市场设置了标准门限。

表2 2019年欧盟RAPEX部分LED产品通报及责令措施

资料来源:根据相关公开资料整理。

日本颁布的《关于修订电气用品安全法施行令的部分内容的政令》要求未黏贴PSE标志的LED产品不得进入日本市场。一是电磁兼容标准门限。中国LED产品进入日本市场必须强制性满足J55015(PSE认证电磁兼容要求)标准,这一标准适用于频率范围为9kHz~400Ghz,用于户外的街道/泛光灯、照明设备的独立配件等设备的无线电干扰,旨在提供无线电的安全性能保障。二是PSE强制性安全认证。PSE认证是日本政府针对电子电气产品实行的市场准入制度,授权厂商认证机构进行产品的符合性评估测试和签发证书,用以证明电子产品已通过日本《电气和原料安全法》或国际IEC标准的安全标准测试。日本《电器装置和材料控制法》规定,457种产品进入日本市场必须通过安全标准认证,这是中国LED产品进入日本市场的门限。三是LED产品性能标准门限。《发光二极管模块的直流或交流供电电子控制装置性能要求》规定了LED模块用交直流控制装置的性能要求,这与中国LED产品相关性能标准有所差异,开拓日本市场必须推进相关标准衔接。

我国LED制造企业在出口导向路线下实现了走出国门,但不少企业难以生产出符合美欧日等发达国家标准认证的产品,不得不被动遵从发达国家更为严格的技术标准认证限制,在一定程度上影响了中国LED产品出口的广度和深度。这主要体现在:一是与国际接轨的先进标准供给不足。长期以来我国企业对标准国际化并不够重视,特别是对国际标准制订参与比较少,对美欧日等国家的标准变化跟踪不及时,使得LED产业走出去面临标准“卡脖子”。二是缺少具有自主品牌和知识产权的龙头企业,缺乏具有国际标准化视野的技术标准人才,LED辐射安全、能效以及光电、色度等标准滞后于美欧日等发达国家。三是标准认证不严格。部分企业为抢占国际市场,盲目接受标准检测机构“加速老化”等检测服务。据不完全统计,2014年至2019年欧盟非食用危险产品快速预警系统(RAPEX)通报中国LED产品出口多达上百次,大部分是由于绝缘性能不佳、电源线存在短路、节约生产成本选用劣质原材料、采用非隔离电源等,导致出口产品质量不达标。深层的问题在于企业发展注重“规模扩张”和“出口导向”,忽视了技术升级和标准升级,对国际先进标准研究不透彻,应用不规范,没有认识到技术标准所带来的贸易壁垒的隐蔽性、歧视性、合法性以及善变性,从而导致中国制造企业在进入国际市场时受制于人甚至被动挨打。

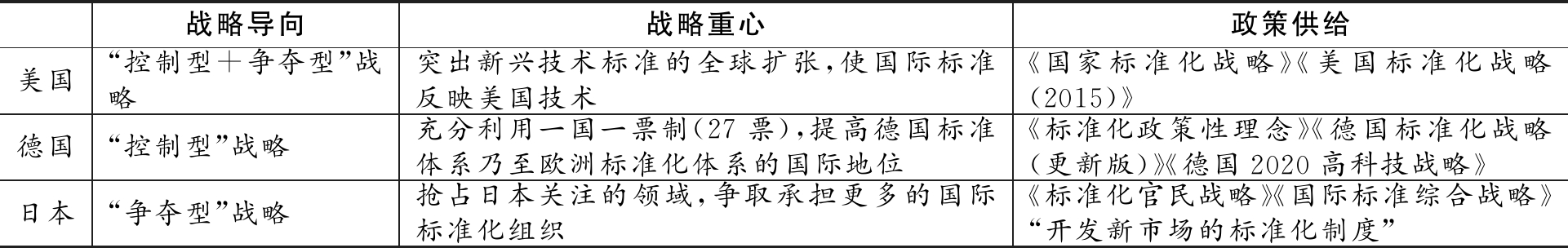

标准竞争已成为超越产品竞争、技术竞争甚至品牌竞争的更高层次的竞争形态,标准国际化不仅是企业作为市场主体进行技术创新成果转化的过程,更是世界各国(地区)根据市场竞争需要以及国家利益考量,企业主体、标准组织、行业联盟、政府介入等多方力量复杂博弈的结果。特别是美国积极推行“标准国际化战略”,德国把标准化战略列为“工业4.0”八大行动计划之首,实施《德国2020高科技战略》等战略,日本先后实施《标准化官民战略》和《国际标准综合战略》(见表3),均以空前力量争夺国际标准制高点,用自身经济实力、技术创新、国际关系等影响标准国际化进程,这是全球制造产业链和供应链竞争必须高度关注和研究的重要现象。

表3 三大“制造强国”标准国际化战略重心与政策供给

资料来源:根据公开资料整理。

美国不是全球最先开始实施标准强国战略的国家,但借助经济实力和科技实力最强以及国际贸易话语权较强的优势,在全球化浪潮中强势推行本国标准(5)。2000年8月正式发布《美国国家标准化战略》(NSS),2015年修订发布《美国标准化战略(2015)》(USSS),战略核心是加强国际标准化活动,争取更多的ISO、IEC、ITU技术委员会席位,使国际标准反映美国技术,实现国际贸易规则的主导权和控制权(见表4)。德国作为出口型经济大国,为确保并提高自身产品和技术在全球市场上的竞争力,2005年发布本国首部标准化战略,对制造标准进行了战略定位;2009年在《德国标准化政策性理念》中细化标准化目标;2010年德国标准化协会(DIN)颁布实施《标准化战略(更新版)》,致力于帮助企业通过标准化开拓区域乃至全球市场。2016年德国启动“标准化研究2030”,目标是提升国家核心竞争力,把国家标准化战略与国家创新战略、国家竞争战略等协同起来,作为维护德国一流工业大国核心利益的战略工具(Dosi,1993)。日本在制造强国进程中致力于推进本国制造标准国际化(6),2014年5月提出全面实施《标准化官民战略》,战略基点主要包括构建官民协作机制,全面提升企业参与标准化的积极性与参与水平,通过“开发新市场的标准化制度”为企业标准化提质增效;针对性地与各国开展认证及实验室互认;强化与亚洲各国的标准化合作,积极参与亚洲各国的标准制订和认证体系构建,迅速对接东南亚市场准入要求,提高日本认证体系的国际适用性。

表4 美国标准国际化的目标定位和路线

资料来源:根据公开资料整理。

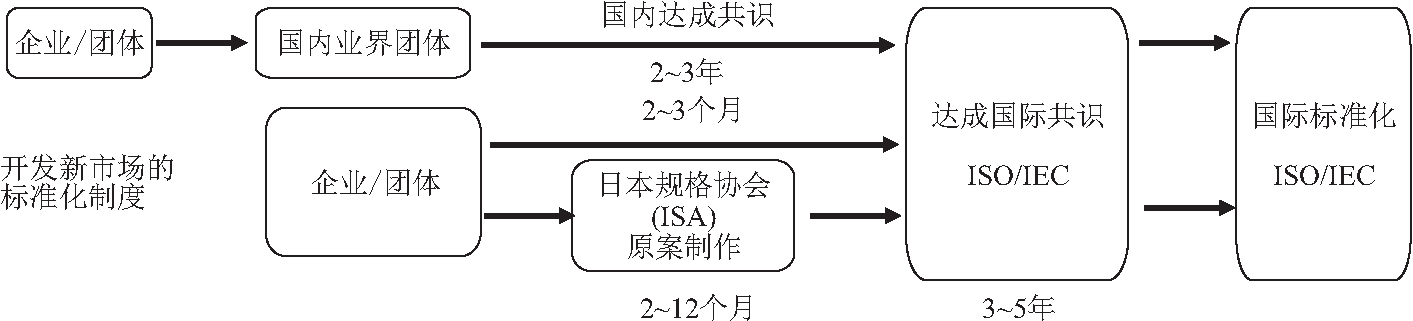

美国通过产业部门、行业协会、标准制订组织以及国际合作项目提供的联盟和程序,支持新兴技术和重点领域的标准制订工作(Baller,2007),特别是对于能源技术、人工智能、纳米技术、网络安全、电子通信等新兴技术领域标准化活动,建立跨部门跨领域跨行业合作机制,以满足美国制造国际竞争的标准化需求。日本积极抢占新兴产业领域的国际标准,在电子通信(WAPI、TD-SDMA)、电气工程、新能源、新材料等战略性新兴产业领域,基于“开发新市场的标准化制度”(见图3)和“标准化应用支援合作制度”,积极推动本国标准转化为国际标准;同时大力推进纳米材料、能源环境、信息通信、人工智能等未来技术领域的标准化,新设标准项目并进行效益评估。新兴技术标准的推广方面,德国突出标准化与知识产权的密切配合,积极推动企业技术研发和标准制订的协同,将标准化和知识产权作为互补的战略工具,通过独特的专利卖点获取竞争优势,确保本国产品以最快速度抢占国际市场(Aggarwal和Kumari,2005),通过标准提高制造技术兼容性,加强创新科技领域的资源整合,将自身标准推广至国际标准体系。

资料来源:国家标准委《全球标准化战略汇编》。

图3 日本“开发新市场的标准化制度”支撑标准国际化战略

标准联盟本质上是一种准市场式的契约型治理结构,通过成员“谈判力”来优化组织的“租金配置”,运用联盟机制使组织内部的交易成本最小化。美国协调联盟各方推动《世界贸易组织技术性贸易壁垒协议》《关于国际标准制订原则的决策》等国际公认的标准化原则的一致性诠释和应用,扩大标准国际化的范围和领域,把所有涉及标准国际化行为的组织、机构、力量、资源等均纳入标准体系,面向全球输出美国先进技术、先进标准、贸易规则以及标准价值。同时,支持企业以及利益相关方最大程度地介入世界各地的标准制订机构,在安全、环保、健康等重点领域开展标准国际化活动,致力于制定反映美国利益的国际标准。除政府力量外,调动跨国企业、行业协会、国际组织等产业界力量,在国际上全方位开展标准化活动,《国家技术转让与促进法》(NTTAA)以及白宫管理和预算办公室发布的行政通函A-119鼓励企业、政府部门、行业组织等将自愿性标准制订者作为合作的纽带。日本政府部门与商工会议所、JSA等合作,研究支持中小企业制定标准草案的方法和途径;同时开设面向中小企业的标准化及认证工作的咨询窗口,为拥有先进技术和创新产品的中小企业提供标准化以及认证支持。德国以市场力量为驱动,推动企业等利益相关方参与德国、欧洲乃至国际层面的标准化活动,为国际标准合作提供清晰的定义与要求,与全球范围内的重要客户签订标准合约。

建立以国际标准和国际规则为导向的标准治理体系和运行机制是美国、德国、日本等制造大国参与国际贸易竞争的普遍趋势。德国按照“一个标准、一次测试、全球通行”的理念,构建全球认可的国际标准体系,鼓励本国企业、标准化机构参与国际标准化活动,使德国标准在欧洲乃至全球范围得到认可和应用。同时,建设具有国际视野、高效行动且能够应对未来挑战的欧洲标准化体系,扩大德国在欧洲标准化方面的利益代表者群体,协调欧洲标准化机构的战略方向,提高欧洲标准化体系在国际标准化格局中的地位。日本特别重视国际标准化组织、国际行业联盟对建立适应标准国际化需求的技术标准体系和争夺国际标准话语权和主导权的重要性(Saugstrup和Henten,2006),极力争取承担ISO、IEC、ITU标准化委员会(TC/SC/WG)主席、召集人和干事职务,积极参与国际标准审议,培养熟悉国际标准制订规则的高层次专业人才和标准化专家。日本持续强化与各国标准化合作,与欧美发达国家广泛开展认证、标准互认,参与各国特别是亚洲地区的标准制订和认证体系建设,利用开发新市场的标准化制度和标准化应用支援合作制度,将信息技术标准、环保标准、基础技术标准等作为主攻领域,立足亚洲市场进攻国际市场(7)。

新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延和发酵,世界产业竞争格局正在进行大变革和大调整,中国在全球率先实现了疫情的出清,这为中国制造业在全球产业链供应链重构过程中赢得了历史性机遇。标准国际化战略是中国制造业在全球产业链供应链深度洗牌过程中从“跟跑”到“并跑”再迈向“领跑”的切入点和突破口,有利于中国制造业走出去的规模扩张、价格提升和种类拓展。当前,亟需抓紧研究和借鉴美国、德国、日本制造标准的技术路线图,对接全球制造变迁轨迹和工业4.0标准体系,全链式推进标准研制、标准实施、标准更新和标准推广,建立与国际接轨的技术标准体系,获取中国制造业走出去的“通行证”,打破“中低端标准+中低端技术+中低端市场”锁定,实现从传统的“产品化→标准化→产业群”向“标准化→产品化→产业群”发展路径的切换。从战略对策看,可从三个维度探索:

一是推动制造标准国际化上升为国家战略。参与制定国际标准首先需要考虑的不是付出多少,而是权衡如果不争取未来会失去多少。美国、德国、日本的标准化战略导向十分清晰,共同点是致力于推进本国标准国际化,争夺国际标准竞争的制高点。在全球产业链和供应链竞争不断升温的国际宏观背景下,单一推行国际采标战略不仅会使中国制造业失去难得的提升国际影响力的机遇,而且将使中国在技术发展路径上长期受制于发达国家,成为“躯体型”行业而非“头脑型”行业。为进一步提升中国制造企业在全球价值链中的地位,扭转企业在国际市场竞争中的长期被动状态,标准国际化战略迫在眉睫,应当密切跟踪全球特别是美国、德国、日本制造的技术变迁和工业4.0标准演化态势,制定实施中国制造标准国际化战略。坚持自主研制标准和采用国际标准“两条腿”走路,争夺制造领域的国际标准话语权。围绕“中国制造2025”的深入推进,实施“标准国际化行动计划”,加快推动中国制造标准与国际接轨,增强标准国际化对制造转型升级的保障、支撑和引领功能。发挥“标准化+”对新技术、新模式、新业态的催化效应,重点解决国际国内标准一致性问题,推动中国标准上升为国际标准,以标准走出去推动制造走出去。推广中国台州“智能马桶”标准突围策略(见表5),探索设立国际标准创新奖,奖励对推动经济高质量发展产生重大影响的标准国际化项目,激发市场主体进行标准创新的内在动能。欧盟利用在国际标准提案中“一国一票”的制度优势,大力推行欧洲标准体系,成功实现了预期目标,这启示我们应当利用亚太贸易协定、区域全面经济伙伴关系协定等经济贸易协定,深化与瑞士、韩国、澳大利亚等已签订自贸区协定国家的标准合作。

表5 中国台州“智能马桶”标准突围策略

资料来源:《台州市加强质量标准品牌建设助力智能马桶产业发展报告》。

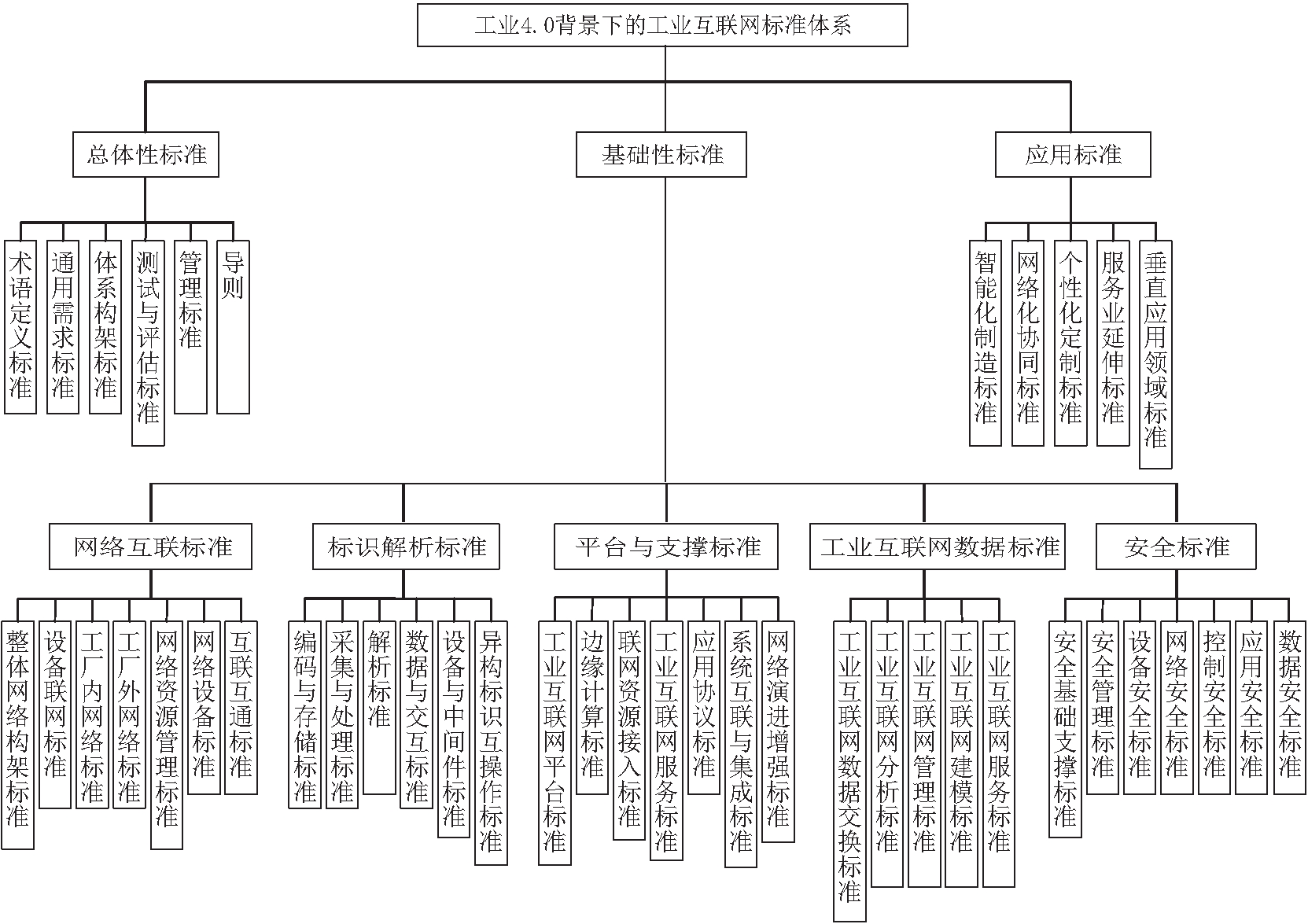

二是围绕智能制造实施富有前瞻性的技术标准研发计划。从国际上看,德国制造标准主要瞄准高技术产业、装备制造、电气工程等产业,美国制造标准重点是新能源、信息产业、生物医药等产业,日本制造标准主攻汽车技术、信息技术、电器制造等产业。此外,美国、德国、日本等发达国家均在5G通信、物联网、人工智能、氢能汽车、大数据等方面加快布局。我国应抓住疫情蔓延引起的全球产业链布局调整,根据《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》,实施富有前瞻性的高端技术标准研发计划,探索形成“科技创新链”与“标准创制链”协同融合的“科技创新与标准研制双轮并进”的模式。加快研制智能制造领域的识别与传感标准、控制系统标准、工业机器人标准、智能工厂标准、网联技术标准等,围绕智能计算、新型智能计算系统、智能网络研究、智能芯片研究等重要领域,将标准化元素融入创新过程中,进一步突破智能制造关键技术标准、基础性标准以及行业应用标准,推动优势标准转化为国际标准,特别是工业互联网作为新一代信息技术与工业深度融合的产物,是制造业数字化的战略支点,应加快推动工业互联网的技术标准化(见图4)。搭建智能制造标准试验测试平台,建设运行计量、合格评定、检验检测等与国家质量基础设施(NQI)相关学科,推进技术标准的验证测试能力建设,尤其在图像识别、语音交互、工业设计等领域建设公共检测校准实验室,建立检测、校准资源公共服务平台,提升标准试验测试能力(邓悦,2014)。启动智能制造和装备制造标准化升级工程,加强高端装备技术标准研制,提高装备制造产品性能、可靠性、稳定性等技术标准指标,助推中国高铁、核电、通信、桥梁等装备制造走出去。

资料来源:工业互联网产业联盟(AII)《工业互联网标准体系构架(1.0)》。

图4 工业4.0背景下的工业互联网标准体系

三是改革现行的标准化管理体制机制。美国、德国标准化实行市场驱动,不直接由政府主导,只有在市场力量和民间组织无法体现公共意志的情况下才由政府发布专用标准,而且严格限定在公共资源、公共安全、公众健康、环境保护、国防安全等公共领域。我国由于政府“有形之手”与市场“无形之手”边界不够清晰,影响了企业、行业协会、标准化机构等制订标准的积极性,市场主体内在动力未能充分释放,既阻碍了标准化工作的有效开展,又影响了标准化功能的有效发挥。政府主导制订的标准,应当侧重于守底线、保安全;市场自主制订的标准,应侧重于强优势、拓市场。应加快推进标准化体制改革,健全标准化管理体制机制,凡是企业主体、社会组织、行业协会能有效供给的标准,政府应当逐步退出,取消政府部门对企业标准的审查性备案。政府与市场参与标准的边界要划清,限定政府制订标准的范围,既维护标准的公共属性,制订和推广强制性标准;也要突出标准的市场属性,推动市场主体自主制订标准。探索设立标准化治理体制改革领导小组,统筹推进标准化重大改革任务,特别是加强对跨行业跨部门跨领域标准制订和实施的重大问题的协调。明确标准化管理部门和行业主管部门的职责,推动建立法规、规章和规范性文件对标准的引用机制,在标准制订、实施和评价中形成社会广泛参与机制。深化标准化运行机制改革,进一步简化标准制修订流程,缩短标准制修订周期。积极培育第三方评估机构,引导社会各方参与标准起草、制定、修订、实施、评估、监督、反馈等全过程。

一是建立标准创新体系。标准国际化是企业有效参与国际市场竞争的必然过程,也是企业赢得国际核心竞争力的核心要素之一。应结合中国制造2025战略实施,支持企业技术研发与标准创新同步推进,促使技术创新成果向标准化方向转化,逐步将规模优势、市场优势转化为技术优势和标准优势,加快向产业链和价值链中高端迈进。鼓励国内各类重点实验室、工程实验室、技术试验中心、企业技术中心等科创平台大力开展标准创新体系建设,发挥基础研究计划、重大技术攻关项目对标准创新的带动作用,研制一批领先的、关键性的技术标准,建立知识产权标准化体系。对标国际先进制造标准,强化人工智能、生物医药、工业互联网、新能源、新材料、高端装备等战略性新兴产业的标准创新驱动作用,同时提升传统制造业标准水平,推动传统制造业向价值链高端延伸。加快推进标准成果化和成果产业化,开展科技成果转化技术标准改革试点,鼓励技术创新与标准创新同步推进,建立能与国际先进标准比肩的高水平标准。发挥标准促进科技成果转化的桥梁纽带作用,在重点行业和龙头骨干企业建立技术研发与标准化同步推进机制。探索在人工智能、高端装备、物联网、AR/VR等领域建立标准创新基地,构建开放共享的标准创新生态圈。

二是推进技术标准与技术创新、知识产权的结合。技术标准存在“量变式”阶梯上升趋势,随着市场需求不断升级,原有的技术标准难以适应新的市场变化,标准制订主体逐渐对现行标准进行升级(Clougherty和Grajek,2014);市场形成一定规模容量后,通过标准化推动规模化,趋向于制订行业标准、国家标准甚至国际标准,技术标准领先的企业成为更高标准的制定者。美国、日本、德国大力支持以标准化为目的的技术研发,把技术创新政策和标准化政策作为国家产业竞争力的“车之两轮”,协同推进标准化和技术创新,利用国际标准将本国产业推向全球(宋明顺、张华,2012)。我国应加强标准与技术创新、知识产权的结合,促进标准合理采用新技术,加强标准中知识产权运用,促进标准制订与技术创新、产业化同步。建立“产业技术—知识产权(专利)—技术标准”联合体,加强共享技术、专利池与标准研制的相互协调,构建以自主知识产权为支撑的标准体系。标准的“制定—实施—修订”过程也是企业对技术的“创新—应用—再创新”过程,技术标准促使技术创新成果向现实生产力转化,使技术创新企业获取最大的经济效益。

三是激发企业主体制订(修订)标准的动力。实施企业国际化对标工程,支持龙头骨干企业瞄准美、日、德等国际领军企业进行对标、采标,建立领军企业主攻国际标准的机制,推动中国产业采用国际先进标准形成支撑产业升级的标准群。瞄准行业“第一”和“唯一”,推动龙头骨干企业、行业“隐形冠军”企业制修订标准,助推领军企业参与标准国际化活动,推动本土优势标准攻占国际标准制高点。广泛推行企业标准自我声明公开制度,支持企业主动公开标准,鼓励标准化组织机构对企业标准进行第三方独立评价。大力推广Haier全球研发中心与标准化机构紧密对接推进“防电墙”标准、华为NGN国际标准、海康威视SAVC安防标准等标准国际化经验,借助海外并购重组导入国际先进标准,推进国际标准引进、消化吸收和再创新。此外,把关键技术标准研制列入科技攻关计划,应用科技报告制度促进科技成果向标准转化,推动先进适用的军用标准转化为民用标准。

一是全力争取国际标准化组织技术委员会稀缺席位。美国、德国、日本等发达国家在争夺ISO、IEC、ITU领导权上不遗余力,竭尽全力争取承担更多的国际标准化组织的秘书处,通过掌控国际标准为本国发展争取最大化利益,而且没有停止或减缓国际标准化行动的脚步(Chen等,2008)。如果不积极参与或过慢地参与国际标准化活动,就只能被动地执行发达国家制定的游戏规则。因此,行业协会组织应探索与国际标准化组织的合作路径,加强与ISO/IEC(国际标准委员会)、DIN(德国标准化学会)、ANSI(美国标准学会)、NIST(美国标准技术研究院)、JISC(日本工业标准调查会)、CEN(欧洲标准化委员会)、CENELEC(欧洲电工标准化委员会)等标准化组织的合作,深度介入国际标准制修订,承担更多的召集人和秘书等职务,拓宽中国制造标准走出去的通道。研究分析IETF、WAPI、闪联、IEEE等具备影响的国际标准化团体(联盟),以及ASTM、UL、API等优秀行业协会的运行经验和模式,探索制定标准制修订程序、必要专利处置规则、利益共享规则等制度规则。开展双边和多边标准国际化合作,推动与重点国家签署标准化合作协议,构建与主要国家互通互认的先进制造标准体系,力争在国际标准化组织中占据更重要的地位。

二是建立行业技术标准联盟。《标准化法》明确了团体标准的法律地位,应鼓励行业协会等社会团体协调领军企业、高校院所、中介组织等形成标准联盟,加强国际标准动态跟踪和评估,联合开展重大国际标准和关键标准攻关,推动本土优势标准攻占国际标准制高点。探索建立金砖国家标准化合作新机制,转化适合市场需求的国际标准。“中国标准联通一带一路行动计划”是以“标准走出去”推动中国装备制造走出去的“集结号”和“动员令”,应大力推行“高铁出海模式”,(8)通过标准走出去推进国际产能和装备制造合作,在航天航空、船舶制造、电力设施、海洋工程等重点装备制造领域加快标准走出去,推动认证认可的国际互认和采信,增加标准互认的国家数量和标准数量。建立龙头企业、行业协会、政府部门等共同参与国际标准制订的联盟机制,深化与“一带一路”沿线国家的标准互联互通,加强与“一带一路”沿线主要贸易伙伴国的标准互认。

三是为中国企业参与国际标准化活动提供支撑和保障。行业协会应以市场需要为现实基础,深入研究国际标准(IEC、IEEE、CIE)、欧盟标准EN、德国标准DIN、英国标准BS、法国标准NF、日本标准JISC等国际通行标准和专业技术标准以及国际市场反应等情况,及时开展国际标准和发达国家先进标准的采用和转化工作。同时,最大可能掌握相关行业的技术前沿信息,对收集到的信息进行概括分析,提炼出行业制定标准的根据,指导业内技术标准的制定,以保证所制定的标准具有竞争力和前瞻性。及时向企业提供国际标准、国际标准草案和技术信息资料,组织代表团参加对口的ISO、IEC、ITU等国际标准组织机构的秘书处会议,向企业传递所属行业领域国际标准化的前沿趋势和技术创新动态信息,协助企业联络国家标准委或国际标准化组织,协助企业开展国际标准提案工作。

© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址:梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号

北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室

北京市海淀区西禅寺(华北项目部)

深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室

深圳市福田区华能大厦

佛山顺德区北滘工业大道云创空间

汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区

长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦

欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?

稍后再说 现在咨询