伴随着村庄治理改革进入深水区,乡村社会结构和利益格局发生了诸多深度结构性调整,社会主体间关系(干群关系、村村关系、村镇关系、乡民间关系)日益复杂化。此外,乡村社会利益分化速度过快、村干部竞选以及权力寻租都在一定程度上加剧了乡村社会治理风险。诚如詹姆斯·梅志里所认为的,“在全局性场域内经济与社会发展倘若未能形成整体性的社会福利增量,那么其所存在的价值与意义就必然会失效。”(安东尼·哈尔等,2006)乡村社会劳动力的普遍外流,往返于城乡差异空间的“都市乡村人”,加剧了村庄的空心化(徐勇,2016)。中国地貌之广阔,资源禀赋的区域差异,使得村庄类型的异质性特征更甚(贺雪峰,2012)。

基于上述现实背景,党的十九大提出“乡村振兴”的国家建设战略,并进一步提出“治理有效”之核心要旨,昭示了乡村治理质量的重要现实意义与理论意义。那么问题来了,如何建构村庄治理的“社会质量”框架,以期有助于阐释村庄治理改革创新的内在逻辑?此外,面对村庄治理改革实践行动中的诸多矛盾,通过哪些策略来提升村庄治理质量?上述村庄治理的学术问题值得深入探讨。

基于此,本研究尝试回应上述问题,以“社会质量理论”来审视当下D村治理改革创新的实践成效;基于乡村社会维度,力求构建出乡村治理研究的“社会质量”理论框架,以期化解乡村治理的顽疾。换言之,本研究的价值具体体现在:(1)在“社会质量”框架的基础上,对乡村治理有效性进行必要概括,凝练出新的解释框架;(2)着重从“四维结构要素”审视D村治理改革的内容体系,并从这四维结构要素厘清D村治理改革的实践矛盾,以促村庄治理有效,提升乡村治理质量,最终进一步推动乡村振兴战略的在地化实践。

社会质量自提出以来,强调社会发展与经济发展的动态协同发展过程中有效促进整体性福祉的广泛提升。如何实现欧洲场域下社会福利的均衡性命题成为当时社会建设研究的重点,由此催生了社会质量指标体系的建构(L.J.G. van der Maesen,2002)。社会质量理论倡导的是一种福利社会基础上的可持续性发展(阿玛蒂亚森,2002)。社会质量理论内在嵌入了自我认可和集体认同的相互依赖关系,并且社会性植根于这一依赖关系之中(Midgley.J,1996)。评价社会质量之时,需要审视其内在的建构性、条件性以及规范等三组因素。由此,有学者认为,社会质量理论的出发点在于消解社会发展与个体发展的二元张力关系矛盾,同时亦需要解决宏观的制度世界(亦即系统、制度和组织) 与微观层面上的生活世界( 即社区、群体和家庭) 的对立与冲突(Taylor. Gooby,P.,2007)。社会非政治有序化的程度依赖于社会质量的诠释”(王沪宁,1989)。依据社会质量体系中的条件性因素(社会经济保障、社会凝聚、社会融合与社会赋权),进一步梳理了其单一因素下设的场域及其子域(Ben-Arieh,A,2000)。有学者阐述了社会信心与社会质量评价之间的关联效应,同时借助社会质量的指标体系来测度社会公正价值(郑卫荣等,2013)。

既有关于村庄治理研究更多关注到如下几个方面:一是治理结构。治理结构研究的内在逻辑主要围绕现代国家建构展开,重点关注政府与社会的互动关系逻辑。诸如,张厚安的“乡政村治”结构模式的关注点在于“乡镇政权和村民委员会的有机互动”。随后的诸多学者对此作了进一步探讨,吴理财(2014)主张“乡镇自治”结构,而徐勇(2002)持有“县政——乡派——村治”结构模式的理论观点,对原先的“乡政村治”进行解构并重构,更加强调“强村——精镇——简县”的改革取向,进一步提出“强县政、精乡镇、村合作”改革转向。二是治理逻辑维度。关注的是乡村基层权力的运作逻辑。在一般性的正式理性治理逻辑之外,更多反映出的是“非理性主义”原则,诸如选择性治理、任务性治理以及策略性治理逻辑(郑风田等,2006)。三是治理主体维度。学界是以乡村治理主体多元性为基本假设的,其一,以主体地位来划分,认为乡村治理中乡镇政府是重要主体,村民自治是实质主体,村庄精英是不可缺主体(刘宁等,2015)。其二,从“宏观制度——微观行动”的二维视角来探讨乡村治理主体。其三,从乡村权威构成来划分乡村治理主体,认为存有正式权威(乡镇政府与村支两委)和非正式权威(村民个体与乡村社会组织)之主体(吕德文,2018)。梳理上述文献可知,以上探讨更多集中在对既有乡村治理的基层政府权力运作及其关系结构层面,忽略了乡村本身的社会主体性逻辑,更为重要的是尚未将研究的关注点和落脚点放在村庄治理有效性,尤其是对村庄社会质量的考察上。

社会质量理论的本质在于提高社会场域空间内部全体成员的福祉,映射在乡村基层治理中则表征乡村民众的利益最大化,以促乡村社会场域空间内乡村民众真实公共需求和乡村治理服务的相互匹配。因此,无论是依据本研究的分析框架——社会质量理论,还是基于乡村社会治理的现实要求,都凸显了基层治理改革行动逻辑转向,即原有的“治理绩效指标”转向“社会性行动”(欧阳静,2011)。前者的治理逻辑是压力型体制下基层政府的任务指标质量化管理;后者的行动逻辑则是要建构出一种“质量社会”,凸显乡村社会性和乡村主体性,注重乡村社会质量的整体性提升(李勇等,2014)。诚如W.Beck(1997)所认为的,国家与社会的互动,政府、市场与社会等多元化主体间的博弈,已然成为社会互构行动的中心内容(W.Beck,1997)。由此看出,这一乡村社会利益最大化映射到乡村治理行动的实践逻辑,即从一种“政府质量”(乡村经济增长)转向建立乡村的“社会质量”(乡村社会福祉的整体性提升),而这恰恰由社会质量理论有效诠释。

自然意义下的社会学的逻辑起点更多呈现一个内核点,即人因社会而存在。在此基础之上形塑出主体间的互动结构,且这一互动结构会强化主体间的相互认同。应该说,互动结构映射主体间的互动关系,更多表现为个体与集体之间的互动关系,抑或是国家与社会之间的互动关系(安东尼·吉登斯,2000)。然而,需要注意的是在现实治理实践中,个体行动往往嵌入集体行动之中,因而可以说,主体关系往往陷于互嵌结构,换言之,主体间的关联始终处于“交错复杂”的关系网之中(G Rosenberg,1980)。由此得以型塑出其社会行动的“社会性”。事实上,社会质量理论从创生到发展,始终坚持“社会性”的理论底色。

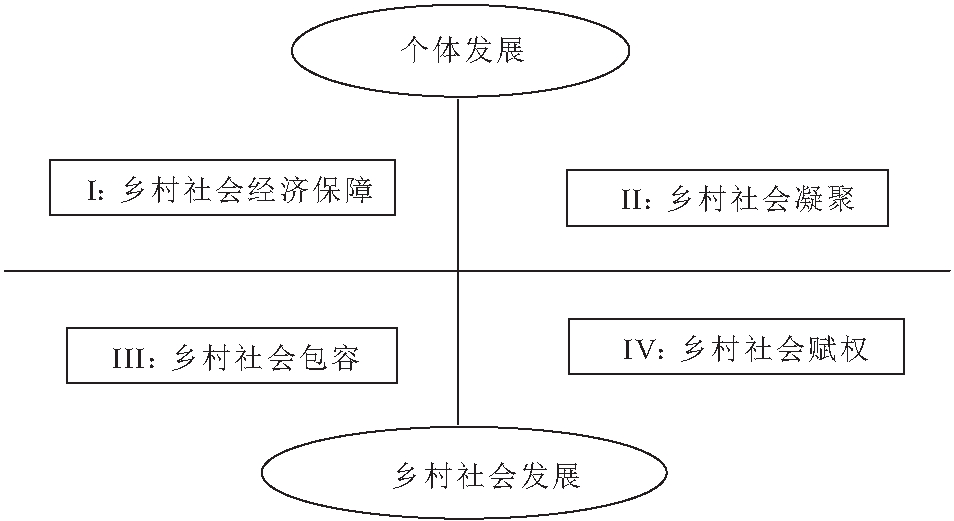

社会质量理论映射出个体发展与社会发展维度上的二元张力关系,但是必须肯定的是个体发展与社会发展并非独立的关系。上述两种对立关系客观建构出了“构成性相互依赖”及其三个阶段的条件。更为重要的是,社会质量理论框架下的四维度结构要素(社会经济保障、社会凝聚、社会包容、社会赋权)型塑出了共生格局,亦型构出互构条件(张海东,2012)。

社会质量理论的逻辑起始点在于消解微观维度上的个体发展与宏观维度上的社会发展之间的二元对立关系矛盾,同时这一关系矛盾会逆向作用于“相对立的单一向度主体”(詹国辉,2020)。换言之,上述互动发展的张力矛盾会有效解构组织世界语境下的宏观主体(系统、制度、组织)与生活世界语境下的微观主体(社区、家庭、群体)之间的张力结构,进而在某种程度上化解双方主体间的关系冲突,有助于改善社会质量的内外环境状况,最终提升整体层面的社会福祉。

因此,社会质量理论的客观内容体现为:提供社会经济保障,使社会场域空间内的社会弱势群体以及全体社会成员得以保障;强化权利间的成员平等,以社会包容的制度设计使曾遭受社会歧视和社会排挤的社会个体乃至社会群体得以整合,型构出包容性的社会政策体系;建构出共生的价值与文化底蕴,型塑出良性的社会秩序,实现社会信任和社会凝聚的回归,以促社会凝聚力的最终成型;社会个体通过自主参与治理行动实现个体成员的自我增能,个体成员本我权利的自我维护在社会发展过程中促进架构“社会赋权”之现实效应(European Council,2000)。为此,有必要厘清社会质量框架下四维结构要素的理论图景,见图1所示。

图1 社会质量的四维结构性要素

一是社会经济保障维度。保证村庄场域空间内部的村民个体生活质量,为村民个体在应对乡村社会风险灾害时提供必要性的物质条件,以期提升乡村社会个体的全面福祉。在保护乡村场域空间内的村民个体利益的基础上,需要免受外部环境和物质行动对内的嵌入型剥夺(Embedded deprivation),同时需要及时和系统性维护村民个体在整体的乡土社会空间可持续提升社会经济福祉(A. Walker,2005)。因此,在乡村社会中,除了日常性经济属性的保障,还需要审视乡村治理的制度化保障,其中政策制度尤其必要,为村庄治理有效提供基础性保障功能。

二是社会凝聚维度。在社会场域空间内的社会成员在社会交往互动过程中型塑出一致价值认同,以期建构良性社会秩序,社会个体成员和社会群体在互构过程中能够互相维持在一定稳态水平(詹国辉a,2019)。事实上,乡村社会凝聚在本质上是建立在近似的村庄文化价值观基础之上。由此可以认为,其内核在审视某一个具象社会的内在社会关系,且这一关系在某种程度上能够确保基本的乡村社会规范,以促进乡村社会场域内的不同主体(乡镇政府、农村市场、村民个体、村支两委等等)的广泛整合,能够在最大程度上弱化因乡村社会分化而激增的村庄治理的不稳定风险,提升村庄治理质量。

三是社会包容维度。“社会包容(Social Inclusion)”反向对应的是“社会排斥(Social Exclusion)”。事实上,随着现代性的不断入侵,村庄内部的个体成员呈现出异质性,在村庄治理实践过程中往往会受到他者的不确定性排斥(艾伦·沃克等,2010)。因此,审视如何建构出一种乡村社会包容的图景,关键在于村庄治理行动实践要以“均等化”为基本价值取向,保障充斥异质性的村民个体权益及其自由权利,提升广大乡村民众社会福祉(韩莹莹,2016)。

四是社会赋权维度。个体的能动性(Personal Activity)是社会发展质量提升的关键,而能动性的体现主要着眼于“社会赋权”。社会赋权是一个社会发展的微型系统工程,更多涉及多元化的村庄治理主体等等(贺雪峰,2017)。在实际生活中,要想彻底化解社会个体抑或组织的“无权”之境,仅仅依靠政府或社会组织的力量是无法实现的。村庄治理不仅依赖一整套自上而下的治理机制,实现乡村“赋权”,亦不可摒弃村民的“增能”行动。简言之,乡村社会赋权的重点是“赋权”与“增能”。前者是通过“赋权”于不同主体,在村庄内型构出开放协商民主的乡村合作化公共空间;而后者则是通过获得自己生活的决定权和行动权,实现自我增能。最终目的在于营造村庄社会福祉的集合共同体,促成整体性的村庄治理权能提升,进一步推动实现村庄有效治理。

D村委会隶属于赣东北W县JW镇,村委会常驻地为DL,海拔500米,村委会下辖4个自然村,11个村民小组,380户,人口1430人。整个行政村主要是山地地貌,更为艰难的是仍然是道路不通的山地。2008年前主要经济收入来源于山茶油,家庭经济收入每户不足4千元。

为何会以D村为个案来探讨村庄治理质量,主要基于如下缘由:

1.村庄类型。D村距离WY县城较远,海拔800~1000 m左右,距离城镇约14 km,村庄集体经济发展相对滞后,外部的城镇化影响效应相对较小,是一个典型的中部地区半封闭村庄。

2.治理模式。D村在2009年伊始被批准为WY 县“新农村建设”第一批重点建设实验村,到2012年成为WY县“美丽乡村”第一批建设村庄。自2010年被W县纳入乡村治理改革重点村庄后,乡村治理改革已持续多年,治理改革机制良好,治理质量提升效应比较明显。

自2006年村支部书记H上任后,D行政村进行了乡村治理改革。依照最初村庄治理改革的要求,成立了相关的乡村社会组织(村民议事会、监事会)。其中,一部分是以D村党委为领导的包括监事会、议事会、村委会以及普通村民组成的多方参与的村级事务治理的参与主体;另一块则是在多元化参与主体共同作用下的村级项目配置过程。

事实上,“议事会和监事会”一般来说是每隔2年组织一次换届选举,由D村支部委员及其他村干部进驻乡村宣传上述乡村组织选举事宜,年满18岁的村民都有资格有权利参选或选举他人。各个村小组的议事会成员一般在3-10人不等,主要依据村小组人数规模来定,无记名投票。为不影响选举的公正性,记录和监督人都是现场选择,选举结果及时公布。选出村小组的议事会成员,再统一选举村级议事会成员。村小组议事会2-3名成员会被选入村级议事会。此外,在村级议事会成员中选择5-7名监事会成员,最后在村支部办公地点的公示栏公示一周,如无异议即可上岗。

2016年D村议事会及其监事会选举一共产生了35名议事员(组议事会+村议事会)。其中,村级议事会成员17人,涵盖18个村小组议事会,具体包括2名村民小组组长、3名中共党员和12个普通村民。“这两个乡村组织的成立,让咱们村民可以和村委会抗衡。”这是来自乡土的话语。事实上,正是议事会与监事会的成立,使得乡村治理改革以及后续的美丽村庄治理有了乡村民众参与的组织化保障路径,此外,其运动化模式增加了村民对村委会事务性治理和乡村财政资金的制约和限制功效。

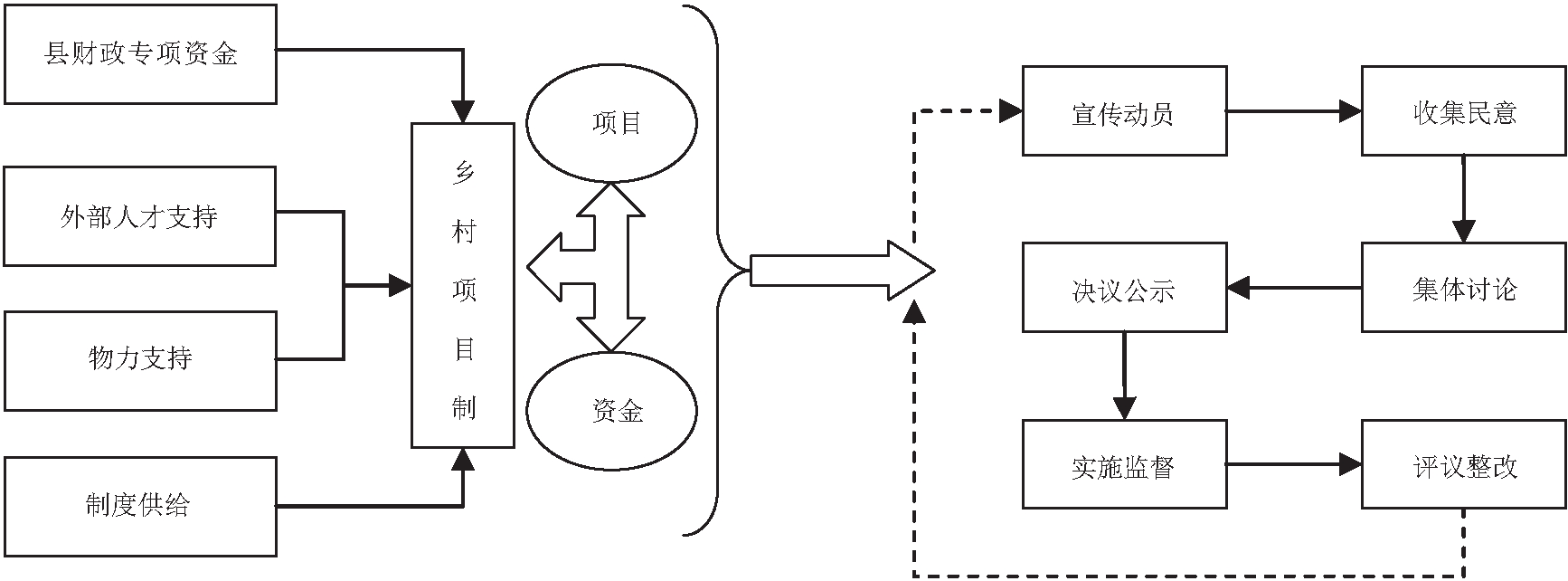

当行政化事务下达之后,村庄内部主要考察的是如何借助资金来配置资源,从而实现乡村治理质量的提升。对于“专项资金开展村建运动”的议题而言,村庄内嵌的“党支部——议事会——村委会(村小组)——监事会——乡村民众”五位一体的主体结构,进一步呈现出“五权(领导权——决议权——执行权——监管权——监督权)分制”。这种五权分制使权力配置的垄断被新型治理结构所断裂,乡村民众在治理过程中获得更多的自主权和自主性发挥空间(贺雪峰,2017)。诚如图2所示,以乡村项目进村后的 “六步走工作法”,各个乡村主体积极参与乡村治理的项目制运动过程。其中,村党支部、村委会、议事会、监事会以及乡村群众力量各负其责,对乡村治理建设项目积极发挥出主体能动效应。为了详细厘清其运作逻辑,有必要对其具体工作加以陈述:

图2 项目进村后的“六步走”

一是宣传动员。每年12月份确定村庄治理专项资金数额以及预算使用情况,并在村委会公示栏进行一周公示。公示的主要内容包括村庄政策调整、专项资金使用范围、资金具体运作流程等等。与此同时,包村到户的村干部和村小组长对相关的村庄治理项目公示资料进行入户宣传,各个户主的“保证知晓率”达到90%以上才会进行下一步工作。

二是收集村庄村民意见。按照“一户一表”的具体制度执行,村小组议事员在各个户头下让户主签字勾选,确保其参与村庄治理项目前期过程。随后将村庄治理项目资料户主勾选意愿表提交到村级议事会统计汇总。

三是集体讨论。村小组议事会成员对意愿表进行有效统计,剔除随意和不负责勾选的无效表。同时,村小组议事会对材料分类,并归类整理。

四是村级决议公示。村级议事会组织召开村级“三会议”——提议会、商议会、决议会。具体来看:提议会是村内各村民小组议事会基于本小组内民意,提交村级议事会审议后,等待村级议事会的商讨和归类结果。商议会则是村两委(党支部和村委会)、村级议事会主干成员、监事会成员对村小组归类后的意见进行商议,并结合需要选择性调适。决议会在上述会议后形成具有代表性的操作可行的村民意见,议事会全体成员根据议事会内部无记名投票表决机制,现场统计并公布最终决议结果,同时要求在场人员在议事会最终决议意见书上签字。

五是实施监督。村庄治理项目的实施监督环节实质上是厘清各个利益相关主体的责任(李祖佩,2016)。其中,村支两委主要是对村庄治理项目实施过程负有执行和监督职责;监事会与村支两委共同监督和管理项目的财务资金;无论村级还是村小组的议事会成员以及村庄群众代表都需要肩负起项目事前、事中、事后的社会化监督责任。

六是对项目的评议和后续整改。一般来说,对项目评议验收需要多元主体(村支两委、议事会、监事会以及村民等)的积极参与。涉及项目评议验收中的专业性业务则由上一层级职能部门的专业技术人员来完成。此外,村民满意度调查综合评分低于85分的项目限期整改,整改结束后再评议与验收。

一是政策和制度保障。D村在基于其辖属自然村庄的内源式积淀的基础上发展出了特有性的乡村治理工作机制,具体为“四制”:工作例会制、成员管理积分制、决议公示制、监督验收制。D村不仅依照基层自治的逻辑原则自主设计和架构了项目进村后“六步走”治理逻辑,还结合其内源式特征创新性提出了“四制”工作机制,对于提升D村的乡村治理质量具有显著效应。

二是财力保障。财力保障是社会经济保障的重要基石,也是提高社会质量和乡村治理质量的重要现实抓手。笔者对D村的调查发现,近几年来乡村治理改革所获取的专项资金量呈逐年递增趋势,具体数额见图3。事实上,财力资金不断进驻乡村,资金主要用于D村公共品基础设施建设和乡村各类社会保障性事务(文体活动、卫生整治、农业生产活动、教育宣传、扶贫慰问、生态环保)。

图3 2010~2016年村级改革所获得的专项资金量

通过观察上述图3,可以发现D村乡村治理过程中各项经费支出情况呈现出如下特征:

首先,随着乡村治理建设项目和扶贫项目大量进驻村庄,D村项目资金逐年递增,以项目为依托的D村治理事项也伴随着项目进驻而呈现出多样化图景。近几年D村的治理改革内容详见表1。

表1 D村治理近期改革内容

① 傩舞、傩戏是婺源当地特有的传统文化习俗,相继被列入国家级非物质文化遗产。

其次,从表2中关于D村自2010年开始的历年治理改革专项资金的用途情况来看,应用于乡村公共服务建设尤其是对乡村公共基础设施的投入尽管有逐年收缩趋势,但仍占据主导地位。尽管D村公共基础设施建设在一定程度上获得了额外的补充性供给,但乡村内部的公共资源长期处于“欠缺”态势,D村基础设施建设客观呈现出弱势区位的现实处境。

表2 D村历年改革专项资金使用比例(%)

其一,乡村社会网络的拓宽与扩展。乡村社会关系网的拓展面主要涵盖如下几类:一是正式的乡村自治规章制度。乡镇基层政府领导相应承担乡村项目及其资源分配所成立的乡村社会组织,诸如议事会、监事会等干部,在乡村治理和乡村改革进程中,上述乡村再造社会组织与村支两委及村干部之间既有合作,又有博弈和制衡。不但使得乡村社会的正式制度关系网络获得了极大扩宽和拓展,同时还有利于一般性的乡村民众通过社会组织网络来参与乡村公共事务,实现乡村政治和社会内容的广泛参与,并能提供参与保障(贺海波,2015)。二是乡村民众因共同目的或兴趣自发成立的组织,如特色当地舞(婺源傩舞)、文娱项目组、生态环保监察队、社会治安队、文明监督员等等。如上乡村社会组织的成立主要是为了在特定时间开展和推行某些具体的乡村生活和文化娱乐专项活动。更应当重视的是,乡村民众通过社会性组织的行动载体,实现了对乡村公共事务的参与,而这种广泛参与从逆向维度拓展了乡村公共空间。换言之,如上的乡村社会行动有助于拓宽和完善乡村社会民众的个体社会交际关系网。

其二,乡村社会信任的广泛提升。“法律、契约、经济理性只能为后工业化社会提供稳定与繁荣的必要却非充分基础;唯有加上互惠、道德义务、社会责任与信任,才能确保社会的繁荣与稳定”。(弗朗西斯·福山,2014:6)无论是社会个体对社会整体价值规范的广泛认同,还是不同社会群体之间的互动交往,都是建立在社会信任之上(詹国辉b,2019)。乡村社会信任极大促进了乡村资源配置的合法性,并实现了乡村项目资源的沟通、协调和对话机制重构。以D村治理改革实践为例,其乡村社会信任的重塑得益于如下三层面的路径:一是以WY县政府的“1+8”政策体系为治理改革操作指南,同时基于JW镇以及D行政村的实践方案,对其治理改革规划方案进行细化、分解乃至拆分,进而形成可行的D村治理改革方案,提升基层政府的公信力。二是改革乡村经济发展的惠农金融和银行储蓄政策,D村与WY县农商银行合作,共同打造了专属D村的银行体系,鼓励D村有志之士存贷款为村庄发展做贡献;此外还将银行业务开发嵌入甚至是融入乡村社会治理业务,拓展市场化改革路径。同时以合同外包、政府购买等形式招投标乡村基础设施建设项目,最终促成乡村经济发展与外部市场的耦合信任。三是充分保障乡村民众广泛参与的途径,同时不忽视其参与程序。村支两委及其村干部作为领头羊,积极带头并履行乡村治理改革职责,积极承担起公共服务、社会治理、文化建设等相关业务。由此将乡村原先的“乡镇实际领导”转向乡村自主治理模式,实现村委会组织载体功能转化,乡村基层组织的质变是实现乡村治理改革的组织保障。从实践调研来看,D村自然村议事会成员反映乡村治理改革之后,村里的大小事都会经过一般性的议事流程,群众自主空间比较大,透明度更高。

一是对乡村个体生存权的包容。建立一个包容型社会,强化对弱势群体的支持网络保障功能。

“驻D村扶贫第一书记,大部分是在我们吃午饭和晚饭时间来家里,将我们个体信息全部更新并嘱咐他们遇到困难可随时拨打电话。”——D村ZXH贫困户

全体帮扶干部到各自帮扶对象家中走访,与贫困户交谈沟通,主要是了解贫困户资料是否齐全,医疗、低保等补助资金是否落实到位。同时询问贫困户近期的生活状况以及遇到的实际问题和困难。重点是要给他们宣讲政策以及帮扶措施的具体落实。——蹲点驻村的W副县长

对于现实途径的贫困户(“三无”老人以及体弱多病村民),在大量项目资源和政策制度安排进驻村庄后,应当使乡村公共资源得以规制性配置。更为重要的是要在初始阶段考察和审视配置对象的选择依据,这是乡村社会成员的“生存权”问题,尤其要关注弱势乡村民众的生存权利,协调资源帮助遭受风险打击的个体和家庭重新适应社会生活,有利于维护弱势群体的尊严,保障弱势群体的生存权。

二是乡村劳动权的包容。D村自2010年之后借助新媒体工具(QQ、微信、微博等等)来提升自我以及耦联关系的村民的外出务工机会和讯息,最终促进了劳动权的外显效应。用村民XZL的话来说:“我们都是到处打听外边的亲戚,哪有活路就去哪。”XZL的经历非常能说明这一点。介绍外出打工信息大多是通过电话,绝大部分外出打工村民都要确保流入地有“接应”才敢有所行动,哪怕这种“接应”仅仅是一个客套的邀请而不是实用的打工信息。村民通过私人的手提电话,随时随地拜托亲戚帮忙介绍外出打工,收集反馈回来的打工信息。还专门成立了D自然村 “潋溪帮帮群”,在群内发布劳工信息(主要集中在腊月和正月),同时相互提携,信息互通有无。同时D和H自然村还鼓励乡村民众自发成立乡村业务性合作社或者联合生产小组,以待乡村项目下达后,便于项目外包服务,服务内容涵盖了村庄水利基础设施、道路桥梁沟渠建造、垃圾处理等业务。实际上,D村庄内的基础设施建设往往主要聘请D村劳动力(本村或外村的乡民)来具体“做工”。此举不仅激发D村自然村民参与本村公共事务的热情,亦为在村务农的劳动力提供了务农以外的劳动机会,增加了额外收入。

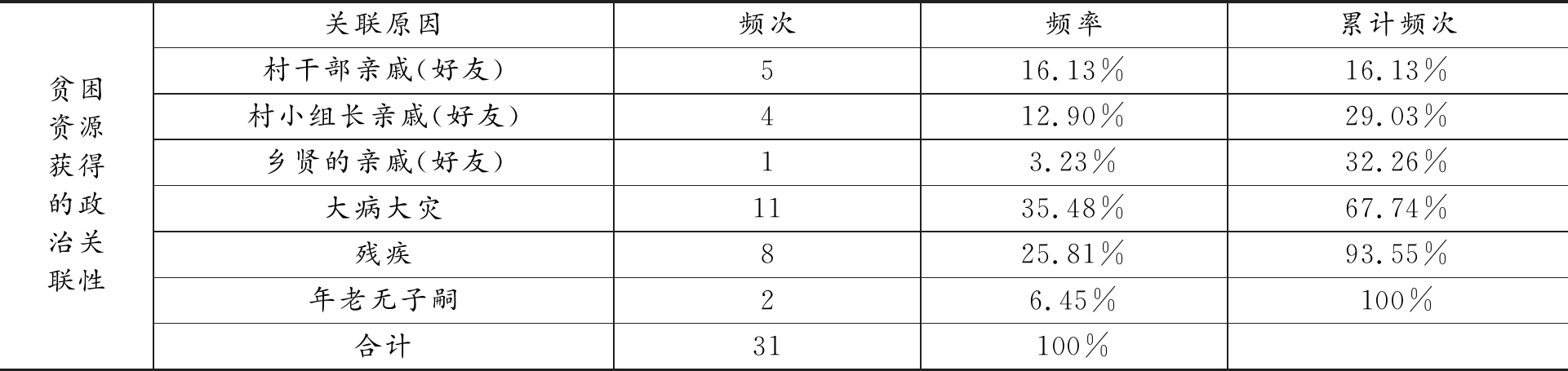

三是乡村自治权的包容。乡村治理质量得以保障的前提是实现乡村社会自治,因而乡村自治权显得尤为必要。通过对D村贫困资源获得救助的关联调查(见表3)发现:在村委自治的现实背景下,村支两委内在的“政治关联照顾”,一定程度上引致了扶贫工作中的谋私行为。

二是个体因病致贫仍是D村家庭困难户的整体性诱因。尽管WY县“新农合”施行多年,但村民面对与日俱增的医疗费用仍是“捉襟见肘”。农民HXQ口中的“不怕家里穷,就怕家里人有了病”现象在乡村场域尤为明显。如若一般疾病,村民不会选择进医院就诊,还是选择乡医(ZXQ)诊所治疗。“到赤脚医生那边小病能医好,他也知道我们大家伙以前得过啥病,能够针对性医。另外的话,一进医院因前头的熬着不医,到后面检查出来都是大病,动不动就上万元的医疗费。”从67岁村民CYS的谈话中可见,前期的“省略不就医”实则属于延误了治疗诊断时间,逆向增加了村民的整体医疗费用。反之,村、镇医疗就诊区位距离的差异化,进一步诱致了城乡就医保障的非均衡障碍。此外,即便有新农合报销,一部分大手术的药品和治疗费并不在报销范围,实质上削弱了这一政策的实践效果。

表3 贫困资源获得资助的关联分析

乡村社会赋权具体落实在D村自治事务上,显现出“主体赋权”和“个体增能”两个层面:

其一,主体赋权。一方面赋权于乡村社会本体,意味着乡镇政府的“放权”,权力下沉至村庄本体。有学者认为,基层政府应将“事权与财政”下放到村支两委,“议权和管权”还于民,有助于理顺村庄内部的自治结构(贺雪峰,2009)。另一方面,赋权于乡村社会组织,由村支两委让渡部分村庄管理权力于乡村社会组织。D村下的各个自然村落中都架构了“村庄和谐促进会”,吸纳诸多“走出去”(从政、经商、高校任教)的村庄精英分子能够再回归村庄,造福乡里。如上的“再组织化”行动,使得村庄内部的各方主体互相辨识和分享其所俘获资源的路径,并且积极为村庄谋福利(赵泉民等,2015)。此外,亦不可忽视乡村个体赋权,即乡村社会民众的赋权。乡村治理改革创新的另一目的在于凸显乡村民众的参与、表决、监督等多项权利,并积极实现制度性保障。D村每年的年终村民大会以及年中的村民代表大会都为村民个体参与村庄自治提供了积极“有言可谈”的渠道和机会,同时在下设的4个自然村都设置了相应的议事会小组,以便于村庄事务调解和村庄公共项目资源配置更为妥当,使得原先无权实质转向还权于民,促使“赋权”真正落地。

其二,乡村社会的“增能”。要实现乡村社会的“增能”,关键在于“还权于民”。乡村社会增能的前提是要使社会民众能够拥有更多资源和渠道,有效实现个体的社会参与和政治参与,在参与中保障自身权益的同时,增强村民的效能感(Maesen,2002)。D 村社会民众通过参选村级议事会、理事会和村小组议事会等成员,以及年终和年中的村民代表大会等参与渠道来实现自治。除了如上所论的村庄社会的整体性增能,还应当强化村庄内部社会个体增能,通过学习培训、职业技术指导等途径来实现社会个体的增能。习近平总书记在党的十九大报告中指出,“培训造就一支懂农业、爱农村、爱农民的‘三农’工作队伍”。根据 WY 县农委和民政局等对青年职业农民开展培训试点工作的意见,基于D村的资源禀赋,试点选择茶籽油种植、稻田水产等两项业务分班培训。D村共培训职业农民31人,其中,稻田水产养11人、茶籽油种植栽培管理20人。上述培训成员主要来源于种植(养殖)专业大户、农业专业合作社带头人、创业青年、“后两生”(初中、高中毕业未继续升学的学生)。由此看出,“社会赋权”过程本身就会伴随着“社会增能”。因此,从这个意义来看,强化社会个体及其整体社会的增能将会进一步促使提升社会赋权效果。

当下众多惠农政策、惠农项目资源进驻乡村,以期实现村庄治理改革创新的 “在地化实践”功能与作用,无疑会理顺和创新乡村振兴战略的实践逻辑(李利宏,2015)。从实践调研来看,D村治理改革相继进入了一种稳态。但是,面对新时期的治理要求,D村社会处于现代化转型的困境之中,村庄治理的转型显得尤为必要。因此,如何辨识其内在的实践矛盾已成为村庄治理改革的“攻坚石”。换言之,如下的种种因素,都在某种意义上成为D村治理质量提升的束缚。

D村社会经济保障上的不均衡性,实质是乡村社会保障任务较重。具体而言:

一是村内人口老龄化形势极其严峻。D村下设8个村民小组,65岁以上的老年人口高达12.3%,70岁以上老人中“独居”比例为32%,其余属于居住亲戚家(15.9%)、子女家(48.5%)以及JW镇养老院(3.6%)。随着老龄化速度的不断加快,家人照顾的缺失,进一步加剧居家养老困难,正如村中Z奶奶所说的,“一辈子养大了孩子们,如今老了,却一个人等空房。”“出门一孤影,进门一盏灯”的孤老寂寞生活图景又一次重现。

研究对象为对旋轴流地面主要通风机,在风机或风硐上选择面积不同的断面Ⅰ—Ⅰ和断面Ⅱ—Ⅱ,断面Ⅱ—Ⅱ位于对旋轴流式主要通风机的一级电动机前,该位置处机壳上均匀布置有若干个静压孔和全压孔,断面Ⅰ—Ⅰ位于一级电动机之前,该位置处机壳上均匀布置有若干个静压孔,如图1所示。

三是因外出务工难以保障村民应有的均衡性权利。受制于中国城乡固有的二元体制,农民工始终受户籍歧视和地域歧视的影响,无法型塑出农民工进城后的主体性(邓悦、郑汉林、王泽宇,2019)。更为重要的是未能实现进城农民工与本地居民在养老资源上的均衡配置(邓大松、余思琦、刘桐,2018)。青壮劳动力选择到WY县务工,以增加其个体乃至家庭收入,但近70%年轻人的户籍还是选择留在本村,城乡二元户籍的固有效应仍然使得这部分年轻人无法享受均衡性保障。此外,当下结婚的前提是进WY县城买一套房,但人口户籍以及组织关系等等个体身份仍然留置于D村,其固有的权利并未随着在县城买房定居而转移(吕蕾莉等,2017)。实际上,这种现实境况引致了社会经济保障的城镇非均衡性障碍。

当下D村两委既面临着本身资金短缺困境,又遭遇了JW镇政府职能转型的现实压力。正因如此,村庄处于社会认同感逐年下降困境。

一方面,村民利益关联度弱化。自改革开放以来断裂了既有的以“宗族”为核心的传统关联机制,村庄社会关联受到了外部“市场经济”的冲击(詹国辉c,2019)。众所周知,在基层政压力型体制下,美丽乡村和精准扶贫的任务压力不断下沉至村庄,村干部们往往会因基层政府短期行为的“政绩驱动”,需要增加人员和财力应对基层政府的任务压力,由此进一步加剧了村庄负债压力。据对WY县的初步统计,JW镇70%的行政村债务欠款超过100万元,D村开通村镇公路以及硬质化路的费用是由上一任书记HXQ个人承担,将其个人的松香厂和铅笔厂抵押贷款。2017年6月被WY县法院立案调查村干部贪腐,上一任书记HXQ为村会计奔走寻求帮助。一系列事实一定程度上反映出村民ZWY话语中“官官一样,官官都贪”的现实图景。正是基于现实情景,村民们对这些债务疑虑重重,甚至不愿意参加H下任后的选举。由此可见,对沉重村级债务的麻木和村庄治理的失序,映射出的是村民的利益认同感正在逐渐降低。利益认同在本质上应当归属利益关联度内在实质影响。因此,乡村社会主体间的利益关联度的弱化恰恰使得乡村个体及其主体间认同失效,最终自然会降低乡村基层政权组织的公信力(李祖佩,2016)。

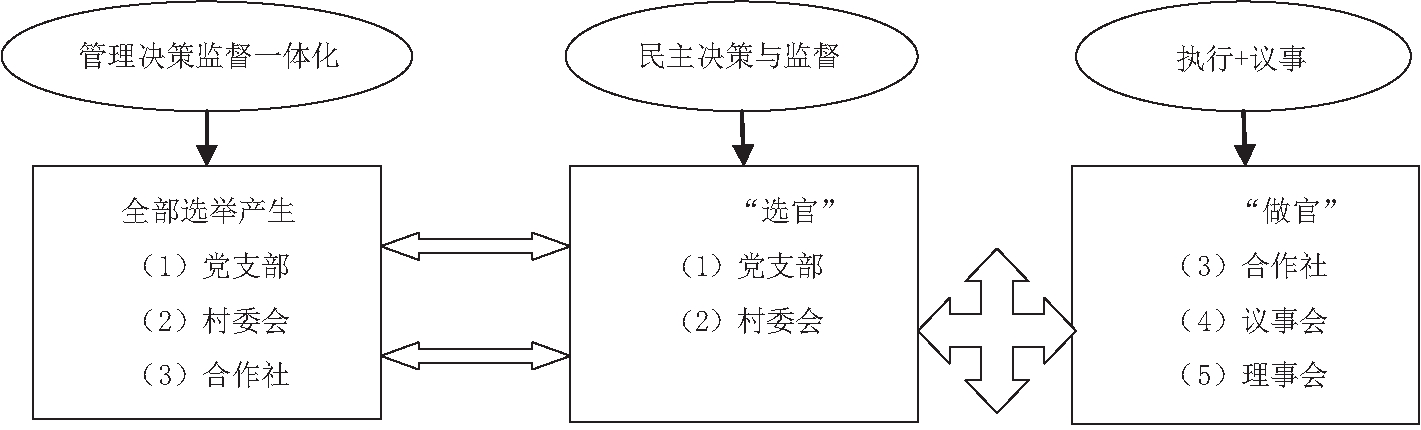

另一方面,D村治理结构呈现出“半行政化”,降低了村庄内村民的社会认同感,这亦构成了乡村基层政权公信力流失的制度性认同缘由(谢小芹等,2014)。在村级治理分权改革后,原来由村党委领导、村委会具体实施自治的集体管理模式变为“2+3”的村级管理模式,形成了村庄治理的“民主圈”和“管理圈”(见图4)。其中,“2”代表民主圈,由村党委、村委两套班子构成;“3”代表管理圈,由合作社、议事会、理事会组成,成为村庄事务的管理和实施主体。除支部书记负责村庄全体工作以外,村支两委干部与JW镇相关职能科室部门都有对接内容,诸如组织委员—宣传、妇女—(计生)老龄、副主任—治安调解、副支书—集体经济和企业(安全生产)。HXQ(上一任书记)说,“如果村主任服从书记,那么主任可以是村干部的领导;如果主任不服从书记,那他和普通村干部的权力是一样的。我们也是个‘小政府’。”

图4 D村圈层结构

另外,现行村庄财权管理模式属于“村财镇管”,D村实际财权控制向上回收JW镇政府,致使村庄财政资金管理与使用的自主性丧失。同时,在得到基层政府授权后,将财务审批管理权和财务监督权同时集中于村支部书记,扩大了村书记原本“批而不监”的权力。调查中,村干部对此有很形象的描述:“村里的发展方向都是村书记定的。他比较了解上头的精神和政策。他不想做,我们可以少做点,轻松点;如果他想多做点事,我们要比他做得更多。”村委会自治权的“虚置”图景,严重断裂了乡村社会民众对乡村基层自治民主的认同感,引致了乡村政治的“疏远感”(王春光,2015),进一步影响乡村社会民众对基层政权公信力的评价。

社会包容的实质是要尽可能地摒弃社会场域内的社会排斥,而社会排斥从最初的个体与社会的整体性断裂发展到对社会个体身份及其所赋予的权力的否定(Taylor. Gooby,P,2006)。然而,实践调研反映出D村内社会排斥现象仍存在,具体来看:

一是社会网络层面。事实上,最让乡村弱势群体无法承受的社会排斥往往来自乡村非正式网络,因为这种社会排斥的损害效应更强更大。弱势群体(贫困户、残疾症状村民、离异丧偶的妇女、无子嗣的老人等等)一直被认为对村庄事务参与呈现出“冷漠”之态。从对D村的调研来看,除了极少数本身有过村干部(村民小组长)经历的弱势群体有一定的积极性之外,其余大多数人呈现出“无感之样态”。残疾症状村民、无子嗣的老人连最后的底线都被抽离,逐渐被村庄淡忘,甚至2015/2018年村委会两次选举的参与权都“在不告知情况下被人代签了”。CHM,74岁,无儿单身独家,且“曹姓”在村内是小姓,家族势力相对较小,一直未能获得“贫困户”资格,尤其在2018年仍然是靠“H百万”给的私人钱来救济。 因此,本应能够依托于乡村社会网络的乡村弱势群体却未能得以被村庄社会包容,进而造成了弱势群体在乡村话语权的消退,乡村生活在政治参与方面的积极性和行动力逐渐降低(袁方成,2013)。

二是心理层面上,弱势群体往往会因为自身不幸,或自认为会被他人嫌弃而诱发出自卑心理,难以与其他村民正常交往,或疏于与朋友亲人之间的交往。以离婚丧偶的妇女为例,她们游离于正常社会交往之外常常也是无奈的。由于传统迷信和风俗的影响,D村内一部分家庭会把离异和丧偶妇女视为“不祥之态”,将她们排斥在一些婚嫁和丧葬仪式之外。X女士,42岁,丧偶。2016年娘家侄子结婚,她作为姑姑很高兴地前去帮忙,结果婚礼上的种种事宜坚决不许她插手。事实上,相比于左邻右舍的排斥,血亲排斥以及心理上的漠视加剧了弱势群体的社会排斥感。如此种种往复交替,使他们往往进一步自我隔离甚至脱离应该有的乡村生产与生活圈子。

党的十八大以来,基层社会治理实践中构造出了以党委、政府、社会组织和社区居民为治理主体的制度安排(李浩昇,2011),无疑推动了基层社会治理的创新。然而在实践层面上,由于村庄自组织治理的内生动力不足,引致了乡村治理质量的低效,抑制了其长效性发展。

一是自组织治理的“形式化”,村庄自组织治理效能下降。由于JW镇长期实行村支书与村主任“一肩挑”模式,造成了村庄民主选举的“形式化”。2015 年换届选举,村支书连任(JW镇直接指派),村主任竞选,但因双方存有贿选事实,最后由HXQ直接书记和主任双挑。2018年初的村支书党内选举,只有一个候选人(ZGW),党员投完票后感叹 “就一个候选人,我们来只是走一下过场”。村民自治选举的形式化,弱化了村民参与村庄事务的积极性,降低了乡村治理质量。

二是“临时性小亲团”突出,这是村民日常生活中政治利益化的体现。实际上,D村属于缺少文化资源和经济资源的村庄,“临时性小亲团”的存在意义则表现为“争补贴”。以2016年修建D村内部道路为例,相互关联的村民为了各自的“小算盘”选择暂时性的合作,目的在于希望降低个体“摊派”费用,还期盼避免道路经由自家屋前。但当道路从KF家旁路通过,未能做好雨水通泄措施,导致家庭房屋被冲毁之后要求“补偿”之时,这个暂时性的“利益小亲团”顿时瓦解。在村支书HXQ向上争取项目资金来为村里道路硬化后,这一利益小亲团又呈现出“高活跃”状态,进一步“协助”村支书的任务。这一现实案例的行动逻辑显现出了在既缺乏核心家庭以上的认同单位,更缺乏村庄层面的认同单位的前提之下,村干部会忽视村民个体利益,反之个体被小团体或乡村政治体的利益所掩盖(郎友兴,2010)。试想,如若面对更多这种“利益小亲团”的情况,长此以往必将加剧D村庄自组织治理的动力不足,使得乡村社会质量下降,村民个体间的乡土感情被消磨殆尽。

村庄治理的有效性有助于乡村振兴战略的在地化实践,而村庄治理有效性能否被型塑出常态化机制则有待于乡村社会质量的现实省察。这不仅是乡村基层政府的责任,同时亦是村庄内部不同主体间的社会责任。如若只是借助外部力量驱动的制度嵌入,难以从整体上改善村庄的社会福祉,基于村庄内源式积淀亦会影响外部资源在村庄的“在地化实践”落地,最终也影响村庄治理中的社会质量。以乡村振兴战略引领的乡村治理改革创新的关注点应当从“生活质量”逻辑转变为“社会质量”。在高质量发展和乡村振兴的时代背景下,村庄治理的创新改革始终秉承着社会质量的治理原则,凸显乡村主体的“社会性”,以期实现乡村社会福祉的有序提升。

为此,嵌入社会质量结构要素的村庄治理,有助于提升广大村民的整体性福祉。具体而言:一是要逐步建构以民生保障为重点的经济社会保障体系,以此来适应乡村社会成员的经济社会保障福利之需。二是建构国家、地区、民族与家庭层面上的整体性认同,社会主体着力强化社会认同感的培育与建设,以社会精英促进社会大团结之社会凝聚路径,形塑出内外一致的普适性。三是有效促使社会融合的集中机制形成,包容性社会政策有机嵌入乡村治理结构中,在制度和生活方式两维度上建构有助于弱势群体的乡村治理体系,最终促成社会阶层间能够平等地表达公平诉求。四是要充分挖掘社会主体的自身力量,让政府放权的观念得以落实,将权力有效让渡于社会主体,实现社会主体间的“社会性”效应发挥。与此同时,要从组织渠道上增进乡村社会参与的增量,重视完善村庄社会政策建构中村民参与机制。

本文的重点是建构村庄治理中的社会质量框架,并基以其框架内在的四维结构要素得以阐释村庄治理改革创新案例。本研究的主体贡献主要体现在:一方面,通过建构乡村治理的社会质量理论框架,刻画乡村社会质量的四维结构要素(社会经济保障、社会凝聚、社会包容以及社会赋权),旨在凸显乡村治理的有效性。另一方面,通过对村庄治理改革创新个案探讨,厘清了村庄社会质量的实践样态,同时辨识了村庄治理的社会质量困境,来验证上述分析框架在村庄治理实践中的适用性,以期进一步审视村庄治理的社会质量矛盾。

本研究与多数关于社会质量不同的是,未建构出明确的社会质量指标研究,未能从四个维度构建指标体系来衡量村庄社会质量,无法从总体层面测度出村庄社会质量具体是何样。后续研究将在另一篇文章中得以呈现。后续研究是从乡村治理质量评价的主旨出发,梳理建构评价体系的内在理路,进而确定乡村治理质量评价的基本原则,大体上从“投入—过程—产出”视角出发构建出乡村治理质量评价的指标体系,以期理顺和化解“乡村振兴”过程中的实证评价困境,进一步为推动和提升乡村治理水平提供实证经验的指导。此外,后续研究从理论维度上建构了乡村治理质量的评估原则及指标体系,拟通过实证方法或实证模型来合理确定各级指标的权重,借助湘、赣、苏、鄂、桂等诸多省份的村庄所采集的数据来实证测度乡村治理质量。以上关于乡村治理质量的实证测度研究的局限性,有待于进一步探究。从学术的一般研究规律而言,只有借助科学的评估,我们才能对乡村治理效能进行正确的认识和把握,才能及时发现乡村社会质量命题中存在的问题与不足,进而才能通过提升乡村治理质量,促进乡村的高质量发展,推动农业农村农民问题的结构化转型,最终使得对乡村美好生活的向往变为现实。

© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址:北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室

北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼5层

北京市海淀区西禅寺(华北项目部)

江苏省无锡市滨湖区蠡溪路859号2131室

深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室

深圳市福田区华能大厦

佛山顺德区北滘工业大道云创空间

汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区

长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦

梅州市丰顺县大润发大厦

欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?

稍后再说 现在咨询