随着经济的不断发展,家庭的可支配收入在逐渐增高,从而激励越来越多的家庭参与金融市场,追逐财产性收入。据国家统计局数据(1),至2020年,我国居民家庭人均可支配收入总额为32189元,实际增长了2.1%,这与我国的经济增长基本保持同步。伴随着居民家庭人均可支配收入的提高,家庭对金融市场参与的需求越来越旺盛,不仅投资欲望越来越强烈,而且对金融产品多样化的需求也与日俱增。

与此同时,随着我国城镇化建设进程的加快,城市建设用地需求的增加,为数不少的家庭牵涉房屋拆迁的问题,而拆迁补偿不仅会增加家庭的可支配收入,而且还可能刺激拆迁户深度参与金融市场。随着城镇化的稳步推进,房屋改造与拆迁逐渐成为常态,所以拆迁补偿成了不少家庭获得财产性收入的主要途径之一。按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》,为了公共利益的需要,征收国有土地上单位、个人的房屋,应当对被征收房屋所有权人给予公平补偿,由此可知被征收人在房屋拆迁之后很容易获得一个机会来实现自有住房的价值变现,这往往会给他们带来一笔租金性质的高额补偿,因为不在拆迁区域之内的、持有类似房产的居民被排斥在交易之外。这些拆迁户在得到高额的补偿款之后,是否会通过心理账户的作用机制,让家庭表现出更多的金融市场参与呢?理查德·塞勒在1980年首次指出,人们在消费的过程中存在将金钱进行分门别类管理和预算的心理,这种心理就是心理账户估计的过程[1]。不同来源的财富具有不可替代性,如固定收入和意外之财不具有替代性。在心理账户的作用下,消费者会选择依据财富获得的难易程度来消费,这种消费现象也称为认知匹配效应,即人们辛苦工作得来的钱使用会比较谨慎,而意外获取的财富使用起来会比较随意。由此可见,由于心理账户的存在,拆迁户很可能将拆迁补偿款视为一笔意外之财,进而触发其深度参与金融市场的动机。

关于拆迁补偿是否会影响家庭金融市场参与,学术界已进行了较为深入的研究。首先,根据现代资产组合理论,为了实现家庭资产的最优配置,理性经济人总会选择将一定的资金投资于高收益的风险资产。吴卫星等发现,伴随我国金融市场的不断发展,投资者参与股票市场、债券市场以及其他的金融资产市场的比例在逐渐提高,所以我国家庭金融资产投资的比重也在逐渐上升[2]。然而,数据显示,我国家庭的股票资产占据家庭金融总资产的比重仅为2.9%,与此同时,其他风险资产占据家庭金融总资产的比重约为5.6%[3]。由此可见,即使在居民参与金融市场的比重不断提升的情况下,目前我国家庭金融风险资产的投资比重仍然较低[4]。其次,金融市场的有限参与之谜,即股票的持有数量远低于最优金融风险资产数额的现象长期存在[5-6]。在现实的经济活动中,大多数家庭并不选择投资股票,即便是参与股票投资的家庭也不会选择持有金融市场上所有类型的股票。同时,根据既往的调查报告和文献资料,依旧可以发现影响家庭金融市场参与的因素主要包括家庭可支配收入、政治面貌、户口性质、保险状况等[7]。再次,心理账户在家庭金融市场参与的研究中开始受到关注,但是相关文献较为罕见。心理账户理论表明,房屋拆迁补偿款与家庭工资收入归类于不同心理账户[8]。根据金钱的不同来源,将心理账户划分为两类即固定收入与意外收入[9-10]。拆迁补偿款是家庭非劳动的额外收入,很容易划入意外之财账户,而通过辛苦工作所获得的工资收入是固定的收入,则会划入常规收入账户[11]。显然,心理账户的作用机制将会在无意识的状态下改变家庭期望中的可支配收入,从而改变家庭金融市场参与的决策逻辑[12-14]。一般来说,为了规避持有财富的贬值风险,人们总是求助于金融资产配置,尤其偏好增持高收益的风险资产[15-16]。虽然有文献考察心理账户对投资决策行为的影响或拆迁补偿款在心理账户中的编码和赋值问题,但是,很少有研究系统地分析拆迁补偿、心理账户和金融市场参与之间的关系,尤其是很多实证研究在如何处理内生性问题方面还有待改进[17]。

为此,本文打算利用心理账户理论来阐释房屋拆迁影响家庭金融市场参与的作用机制,并综合运用中国家庭金融调查(CHIP)2013年和中国家庭追踪调查(CFPS)2018年的数据,采用工具变量法来检验即将提出的一系列研究假说,借此证实房屋拆迁对家庭金融市场参与决策的显著影响。

与过往的研究相比,本文的边际贡献主要体现在三个方面:一是从心理账户入手,系统地阐释房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响机制;二是在实证检验中采用工具变量法,不仅有助于克服实证模型的内生性问题,还从家庭消费支出和金融资产余额角度出发,探索房屋拆迁对家庭金融市场参与的异质性影响;三是使用中介效应模型探究家庭可支配收入在房屋拆迁影响家庭金融市场参与的过程中的中介机制。

在心理账户的作用下,拆迁户会将拆迁补偿款与固定收入区别对待,放入不同的心理账户,而拆迁补偿款在家庭消费与投资决策中的支配方式也会随之发生变化。

首先,在心理账户的作用下,拥有房屋拆迁补偿款的家庭会将拆迁补偿款放入意外之财账户,而家庭成员通过辛苦劳动所得来的工资性收入会放入家庭的固定收入账户。心理账户会对不同来源的资金进行不同的估价,从而间接影响到个体的投资决策。根据金钱的不同来源,心理账户将收入主要划分为两类,即固定收入与意外收入,而归类于不同账户的资金,家庭成员对其支配方式也会有所不同。显然,因劳动所得的工资性收入划入固定收入账户,家庭往往将其用于储蓄;而因非劳动所得的意外收入划入意外之财账户,家庭往往将其用于投资。就拆迁户而言,因为家庭对两种不同收入来源的账户付出的努力与获取的难度存在差异,所以家庭会对固定收入赋值较高,在消费中倍加珍惜,而对意外收入则估价偏低,花费时大手大脚。因此,在心理账户的作用下,拆迁户往往对划归为固定收入账户中的工资性收入赋值更高,在支出时更为保守,而对于划归为意外收入账户中的房屋拆迁补偿款则持有更高的风险容忍度,从而增加了家庭参与金融市场的概率。

其次,以心理账户为依据,资本的逐利动机会强化家庭使用房屋拆迁补偿款进行金融风险资产投资的动机,进而实现家庭资产的保值增值。一般来说,获取难度越大的资源越珍贵,个体的损失厌恶度就越高,在心理账户中对其赋值越高。家庭成员通过辛苦工作得来的固定收入,因其来之不易,在家庭成员内心的感知价值较高,因此对固定收入的损失极为敏感。然而,非辛苦工作得来的意外收入,在家庭成员心中的感知价值就比较低,从而对意外收入的损失敏感度也比较低。进一步来说,由于投资往往高风险与高收益并存,投资失败常常会使家庭的固定收入遭受可能的损失,因此很多家庭更倾向于维护固定收入而选择放弃冒险获取潜在收益。在这种情况下,维护固定收入的心理发挥作用,家庭通常会将固定收入用于储蓄,意外收入用于投资。因此,在获得拆迁补偿的情形下,逐利动机会强化心理账户,使得拆迁户更倾向于利用拆迁补偿款投资高风险的金融资产,因为即使投资亏损,他们也不敏感,或者没有太多的悔恨和心理压力。

综上所述,在心理账户的作用下,拆迁户不仅为拆迁补偿款与固定收入建立了不同的心理账户,而且还倾向于用意外收入(拆迁补偿款)进行金融资产配置,因此房屋拆迁将显著提高家庭金融市场的参与度。基于以上理论阐释,本文提出如下研究假设:

H1:房屋拆迁将显著增加家庭金融市场的参与度。

1. 消费支出、房屋拆迁与金融市场参与

在家庭总收入既定的条件下,家庭消费支出较少则储蓄存款较多,这意味着该家庭通常比较富裕,幸福感较高,意外收入给它们带来的意外惊喜也相对较小,因此,从心理账户的角度来看,消费支出较少的家庭对拆迁补偿款的赋值应该低于消费支出较高的。既然如此,房屋拆迁影响家庭金融市场参与就会存在着显著的规模差异,即相对于消费支出多的家庭,房屋拆迁对消费支出少的家庭金融市场参与的促进作用更为显著。

相对于消费支出多的家庭而言,拆迁补偿将会给那些消费支出较少的家庭提供相对更多的剩余资金,所以后者将会在心理账户和逐利动机的双重作用下更愿意深度参与金融市场[18]。一般而言,家庭的财富面临两种风险:因储蓄面临财富贬值的风险,或因投资面临财富损失的风险。既然人类在趋利避害的本能驱使下总是倾向于利用自有资源进行投资,那么,拆迁补偿款自然会在家庭投资决策中被优先配置到高收益的风险资产上。在这种情况下,如果那些消费支出较少的家庭将拆迁补偿款用于储蓄,那么,在通货膨胀时将会面临更多的损失,与其如此,他们还不如深度参与金融市场。

基于以上理论阐释,本文提出如下研究假设:

H2:相对于消费支出多的家庭,房屋拆迁能够显著增加消费支出少的家庭的金融市场参与。

2. 金融资产余额、房屋拆迁与金融市场参与

在心理账户的作用下,金融资产余额多的家庭在拆迁补偿后可能会更加愿意深度参与金融市场。经历拆迁补偿之后,家庭金融资产余额就可能出现两极分化,因为金融资产余额多的家庭通常比较富有,不仅住房的地段更繁华,而且住房面积也更大,所以其获得拆迁补偿款也会更多。由于金融资产余额多的家庭闲置资金较多,拆迁补偿款作为一笔意外收入给这些家庭带来的边际效用就比较低,因此在心理账户中的赋值自然就比较低,从而其就会在逐利动机的驱使下频繁地参与到金融市场中。与此相反,对于家庭金融资产余额较少的家庭来说,拆迁补偿款犹如一场及时雨,自然会在心理账户的作用下为之赋予一个较高的值,所以这些家庭就不舍得将其配置到高风险的金融资产上去。由此可见,相对于金融资产余额少的家庭,房屋拆迁能够更加显著地促进金融资产余额多的家庭参与金融市场。

基于以上理论阐释,本文提出如下研究假设:

H3:相对于金融资产余额少的家庭,房屋拆迁能够显著增加金融资产余额多的家庭的金融市场参与。

因为拆迁补偿款的发放直接拉升了家庭的可支配收入,所以这些拆迁户就会在心理账户的作用下,对最新状态的可支配收入进行重新编码,赋予一个分量低于既往可支配收入的值,从而在投资中倾向于加大高风险资产的比例。由此可见,房屋拆迁显著促进家庭的金融市场参与。

首先,既然拆迁户基本上都可以获得一笔较为可观的房屋拆迁补偿款,他们就会在一夜暴富之后带着不以为然的态度对新的可支配收入重新编码。根据我国《国有土地上房屋征收补偿条例》的规定,被征收国有土地上房屋的价值补偿不得低于征收决定公布之日被征收房屋的类似市场价格。根据国内现行家庭收入核算方法,房屋拆迁补偿费或一次性安置费应计入家庭收入核算。据《中国城镇家庭资产与负债调查报告》显示,我国城镇家庭资产以实物资产为主,平均每户253万元,占家庭总资产的80%。其中住房资产占74.2%,平均每户187.8万元。显然,无论对于哪个阶层来说,这都是一笔巨款,很容易导致拆迁户在心理账户中贬低新的可支配收入,赋予一个大不如前的值,因为这钱来得太轻松。

其次,既然拆迁补偿款将会显著拉升家庭的可支配收入,那么在心理账户的作用下,保值增值的逐利动机还会刺激它们深度参与金融市场。一般来说,相对于家庭原有的可支配收入来说,拆迁补偿款对于绝大多数拆迁户来说都是一笔巨款,因此,在家庭边际消费倾向有限增长且金融市场不发达的情况下,拆迁补偿款在很大程度上都转化成为了家庭的储蓄存款。随着金融市场的深化发展,家庭金融投资的机会也会逐渐增多,此时家庭会将储蓄存款慢慢地配置到高收益的金融资产上,如增持股票、债权和各种理财产品等,因为作为理性经济人,这些拆迁户都不愿意丧失巨额现金持有或储蓄存款的长期机会成本。在这个过程中心理账户将会助推逐利动机,加速家庭金融市场参与的步伐。长此以往,房屋拆迁就会通过增加拆迁户的可支配收入来激励家庭金融市场参与的意愿,从而显著提高家庭金融资产配置中风险资产的比重。

基于以上理论阐释,本文提出如下研究假设:

H4:房屋拆迁增加了家庭的可支配收入,进而显著增加家庭的金融市场参与。

本文所使用的数据来源于中国家庭收入调查项目第五轮全国范围调查数据,即CHIP2013。调查中问卷统计所得的相关数据作为研究样本,以随机抽样的方式调查全国的受访者,剔除无效数据与异常极端值之后,得到了19149个有效样本。同时,为了确保数据的实效性和研究结论的稳健性,我们还要采用CFPS(2018)的数据进行稳健性检验。本文主要使用Stata16.0进行数据处理与分析。

1. 被解释变量。家庭金融市场参与度作为被解释变量,由家庭金融资产总额(包括股票、债券、基金等资产的总额)与家庭人民币资产总额的比值表示,取值为[0,1],比值越接近于1,家庭金融市场参与度越高。

2. 核心解释变量。本文设定是否有房屋拆迁的经历为核心解释变量。如果家庭有过房屋拆迁的经历,则变量赋值为1,否则赋值为0。

3. 中介变量。本文选取家庭可支配收入总额为模型的中介变量,这是一个综合测度指标,取值越小,表明家庭可支配收入总额越小,取值越大,表明家庭可支配收入总额越大。

4. 控制变量。本文选取年龄、婚姻状况、政治面貌、户口性质、农转非经历、性别、民族、兄弟姐妹数量、户口登记地、健康状况及医疗保险等作为控制变量。变量定义详见表1。

表1 变量定义

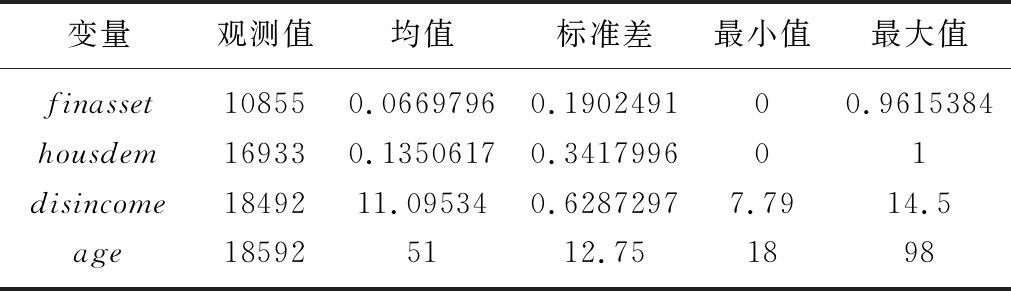

表2 主要变量的描述性统计(局部)

从表2可知(2),样本中家庭金融市场参与度均值约为6.7%,家庭可支配收入取对数的均值为11.09534说明家庭可支配收入较多,而房屋拆迁所占比重大约为13.5%,年龄均值为51岁,说明户主年龄分布符合事实。

对于房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响,可以采用OLS模型进行分析。具体模型如下:

finasset=α0+α1housdem+α2age+α3marriage+α4politics+α5houstype+α6agri+ε

(1)

finasset=α0+α1housdem+α2age+α3marriage+α4politics+α5houstype+α6agri+α7gender+α8nation+α9siblings+ε

(2)

finasset=α0+α1housdem+α2age+α3marriage+α4politics+α5houstype+α6agri+α7gender+α8nation+α9siblings+α10regist+α11health+α12medins+ε

(3)

其中α0为常数项,finasset为被解释变量,housdem为核心解释变量,其余的为控制变量,包括户主出生年份、婚姻状况、政治面貌、户口性质、农转非经历、性别、民族、兄弟姐妹数量、户口登记地、健康状况及医疗保险。αi(i=1,…,12)为回归系数,ε为随机误差项。

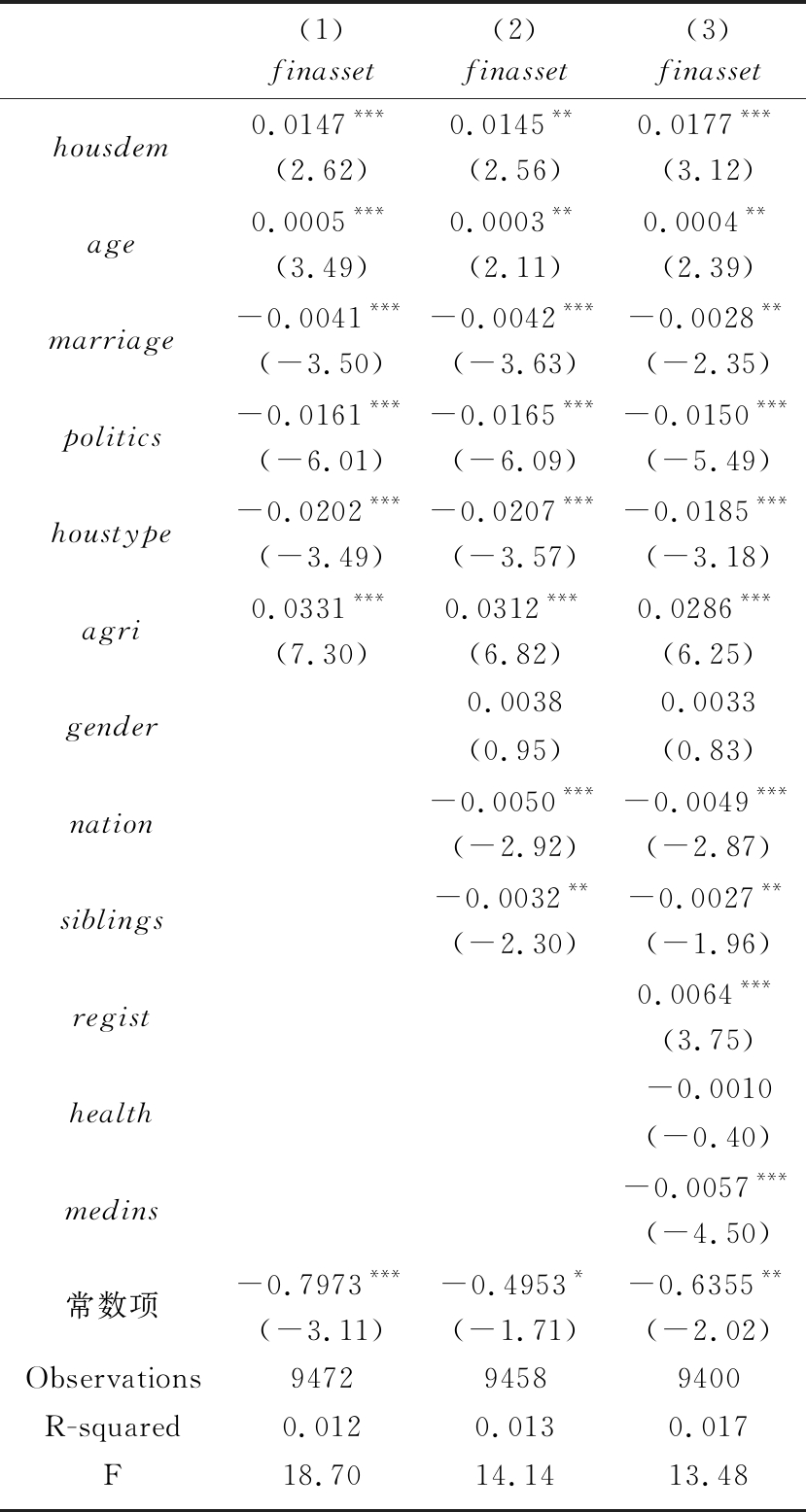

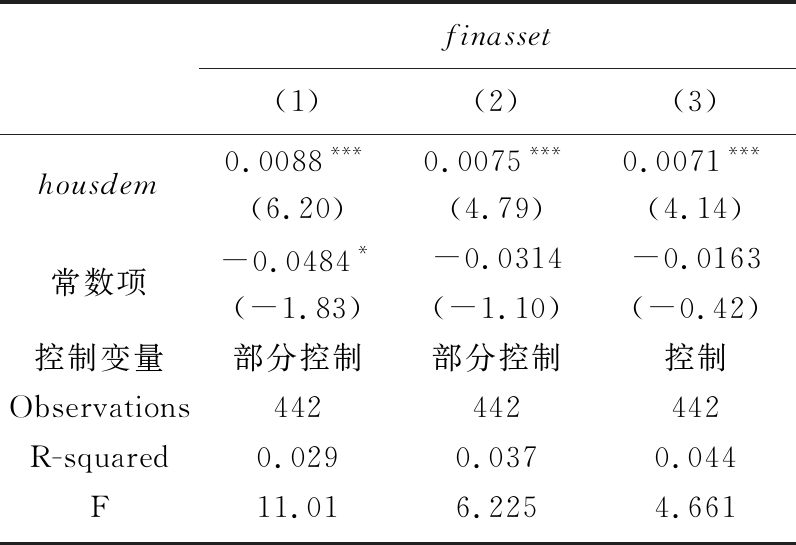

表3 基准回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著;括号内为t统计量,下同。

表4 更换解释变量的稳健性检验结果

表3报告了房屋拆迁影响家庭金融市场参与的估计结果。首先,方程(1)的结果显示,在控制了户主的年龄、婚姻状况、政治面貌、户口性质及农转非经历时,房屋拆迁对家庭金融市场参与有正向影响,即显著增强了家庭金融市场参与度。其次,为了保证结果统计性质的稳定性,在方程(2)中逐渐加入控制变量户主的性别、民族、兄弟姐妹个数,此时房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响仍然显著为正。最后,在方程(3)中加入了户口登记地、健康状况及医疗保险,房屋拆迁对家庭金融市场参与的结果同样显著为正。由此可见,房屋拆迁对家庭金融市场参与的正向影响结果具有稳定的统计显著性,即房屋拆迁显著增强家庭金融市场参与度,这与理论预测完全一致,本文的假设1得到支持。

基准回归结果显示,房屋拆迁显著增强了家庭金融市场参与度,但这一效果是否稳健呢?依据检验模型稳健性的方法,可以通过更换解释变量、更换被解释变量与更换数据来进行稳健性检验。

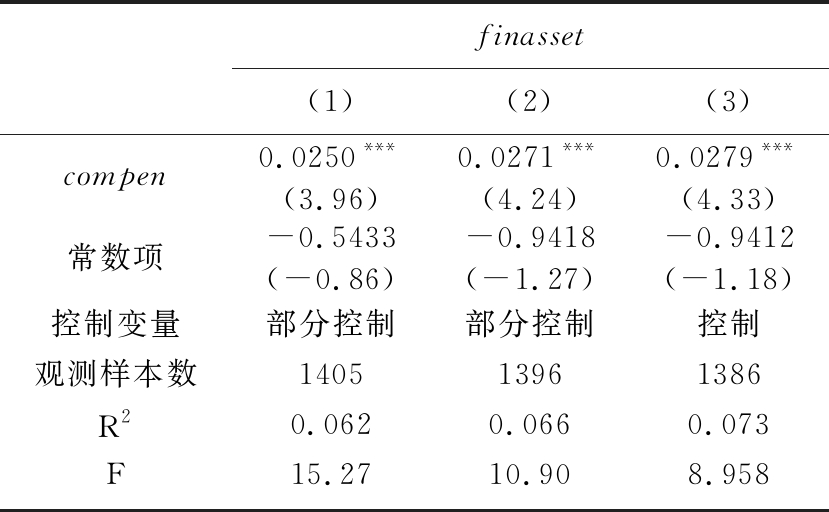

1. 更换核心解释变量

更换解释变量进行稳健性检验,应该先考虑选择一个与解释变量息息相关的变量,既然将房屋拆迁作为核心解释变量,那么更换解释变量时应该选择与房屋拆迁联系密切的变量。借鉴袁微等的做法[13],本文选择最近一次拆迁的补偿方式作为房屋拆迁的代理变量,因为拆迁户是通过获得拆迁补偿,进而改变其参与金融市场的决策的,所以获得拆迁补偿的方式至关重要,不同的拆迁补偿方式对家庭金融市场参与的影响也不尽相同。同时,拆迁补偿方式与房屋拆迁联系密切,因此,选择该变量更换解释变量进行稳健性检验。表4显示了更换解释变量后的估计结果。在改变了解释变量之后,方程(1)的回归结果表明在控制了相关变量之后(3),房屋最近一次的拆迁补偿方式在1%的水平下显著刺激家庭金融市场参与。为了保证结果的统计稳定性,继续控制了户主的性别、民族、兄弟姐妹个数三个变量,此时方程(2)的回归结果显示,房屋最近一次的拆迁补偿方式在1%的水平上仍然显著促进家庭金融市场参与。同样在对所有变量进行控制后,方程(3)的结果显示,房屋拆迁对家庭金融市场参与的正向影响仍然在1%的显著水平上成立。通过分析可知,房屋拆迁显著激励家庭金融市场参与的结论成立,并且具有稳健性。

2. 更换被解释变量的稳健性检验

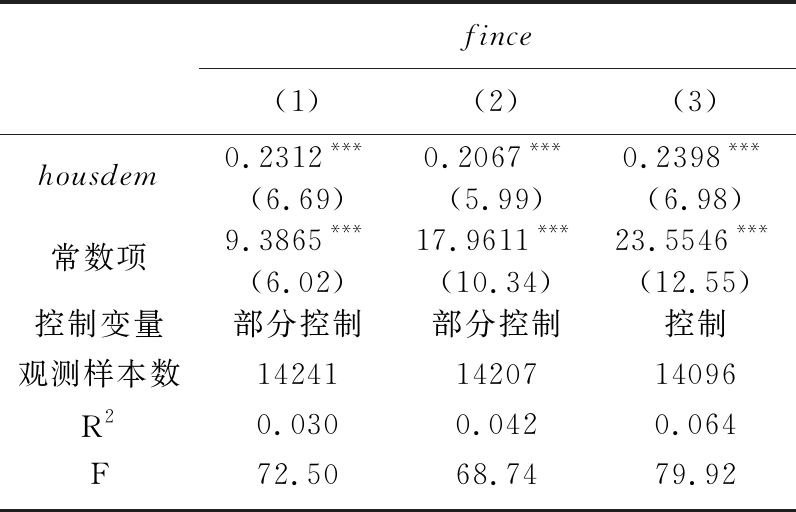

表5 更换被解释变量的稳健性检验结果

表6 更换数据的回归结果

更换被解释变量进行稳健性检验,应该考虑选择一个与被解释变量息息相关的变量。既然在本文中家庭金融市场参与作为被解释变量,那么更换被解释变量时就应该选择与家庭金融市场参与联系密切的变量。本文选择了与被解释变量高度相关的人民币金融资产余额作为家庭金融市场参与的代理变量,更换被解释变量,进行稳健性检验。表5显示了更换被解释变量后的回归结果。在更换被解释变量之后,控制了户主的年龄、婚姻状况、政治面貌、户口性质及农转非经历进行回归分析,此时方程(1)的回归结果表明,房屋拆迁在1%的水平上显著增加家庭金融市场参与。为了保证结果的无偏性,继续控制了户主的性别、民族、兄弟姐妹个数三个变量,此时方程(2)的回归结果显示,房屋拆迁在1%的水平上仍然显著刺激家庭金融市场参与。同样,在对所有变量控制之后,方程(3)的结果显示,房屋拆迁对家庭金融市场参与的正向影响仍然在1%的显著水平上成立。通过分析可知,房屋拆迁显著增强家庭金融市场参与的结论成立并且具有稳健性。

3. 更换数据进行稳健性检验

为了检验房屋拆迁影响家庭金融市场参与的稳健性。此处将数据更换为中国家庭追踪调查2018年数据(CFPS2018)继续进行稳健性检验。表6显示了数据更换之后的估计结果。在更换数据之后,控制了户主的年龄、婚姻状况、最高学历进行回归分析,此时方程(1)的估计结果表明,在控制了相关变量之后,房屋拆迁在1%的水平上显著促进家庭金融市场参与。为了保证统计性质的稳定性,继续控制了户主的户口性质、户主的性别、是否有过搬家经历三个变量,此时方程(2)的估计结果显示,房屋拆迁在1%的水平上仍然显著增加家庭金融市场参与。同样,在控制了家庭人口规模、住房面积是否变化变量之后继续进行回归,此时方程(3)的估计结果显示,房屋拆迁对家庭金融市场参与的正向影响仍然在1%的显著水平上成立。通过分析可知,在更换数据之后,房屋拆迁显著增加家庭金融市场参与的结论仍然成立且具有稳健性。

因为家庭消费的传统理念、投资意识以及生活方式等不可观测的变量没有纳入到模型中,同时家庭金融市场参与的测度不可能完全精确,所以房屋拆迁影响家庭金融市场参与的计量模型可能存在变量遗漏以及测量误差,这可能会导致内生性问题。

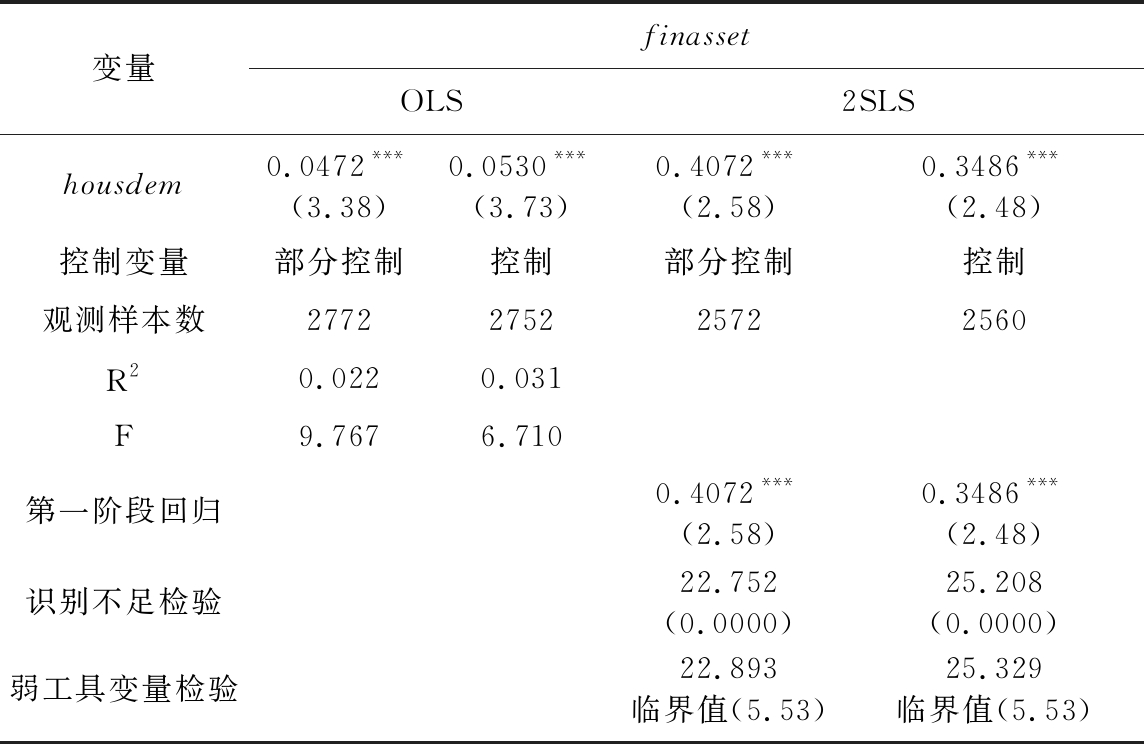

为了克服内生性,本文采用工具变量法进行两阶段估计,选取户主的就业身份作为房屋拆迁的工具变量。在现实生活中,家有住房通常是一个人的身份与地位的象征,所以户主就业身份与住房拆迁之间存在相关性。同时,户主的就业身份是在房屋拆迁补偿之前就已经确定了的,是其个人奋斗历史的结晶,所以不会受到家庭金融市场参与的反向因果影响,这意味着户主的就业身份是外生的,与模型残差项不相关。当然,为了验证房屋拆迁影响家庭金融市场参与是否存在内生性问题,还必须进行严格的2SLS回归检验。具体的检验过程如表7所示。

表7 引入工具变量的回归结果

首先,工具变量的检验结果显示,户主的就业身份作为房屋拆迁的工具变量是可以接受的。在两阶段最小二乘法的底部汇报了一阶段回归的系数和显著性,说明工具变量和解释变量具有相关性,满足了工具变量的相关性特征;也同时汇报了工具变量识别不足检验(LM(p))、弱工具变量检验(Wald)F值,其中识别不足检验的p值为0,在1%统计水平上拒绝原假设,弱工具变量的F值大于临界值5.53,说明工具变量符合相关性和外生性特征,工具变量选取合适。

其次,逐步添加控制变量进行OLS与2SLS回归的估计结果显示,房屋拆迁的回归系数在1%统计水平上都显著为正,说明房屋拆迁能够显著促进家庭金融市场参与。通过OLS与2SLS对比,可以看出在克服了内生性问题之后,房屋拆迁的回归系数变得又大又显著,这说明如果不考虑内生性问题的话,OLS估计的确严重低估了房屋拆迁补偿对家庭金融市场参与的正向影响。而在克服了内生性问题之后,房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响效果更加显著。

综上所述,在考虑了内生性问题之后,房屋拆迁依然显著刺激家庭金融市场参与。

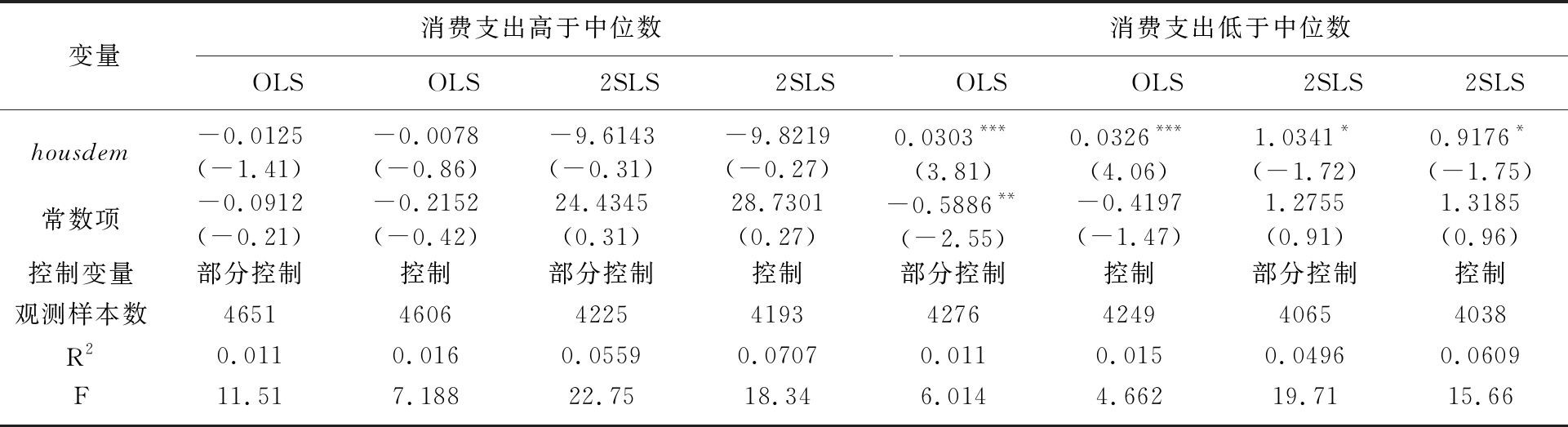

1. 消费支出的异质性

表8的估计结果显示,如果以消费支出的中位数作为分组依据,那么在不同消费支出水平上,房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响不同。从表中结果可以看出,在控制了户主的年龄、婚姻状况、政治面貌、户口性质及农转非经历之后进行OLS与2SLS回归的结果显示,在消费支出高于中位数的情况下,房屋拆迁并没有促进金融市场参与。为了更精确分析房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响,继续增加控制变量,如户主的性别、民族、兄弟姐妹个数、户口登记地、健康状况及医疗保险等,此时进行OLS与2SLS估计的结果显示,在家庭消费支出高于中位数的情况下,房屋拆迁仍然没有促进金融市场的参与。这正如我们的理论推断,家庭资金过多的用于家庭的消费支出,家庭的额外储蓄额较少,因此这类拆迁户对拆迁补偿款的赋值较高,从而导致金融市场参与度也相对减少。

表8 消费支出的异质性检验

然而,在消费支出低于中位数的情况下,估计结果则恰好与此相反,即房屋拆迁显著增强了那些消费支出总额低于中位数的家庭金融市场参与度。这也与我们的理论预期保持了高度的一致性,即消费支出额少的家庭通常比较富裕,拥有较多的额外储蓄,而拆迁补偿则会进一步增加其闲置资金,因此,在心理账户中对其赋值较低,从而使得他们没有过多的心理负担,轻松愉快地将更多的资金配置到高收益的风险资产上。本文的假设2得到支持。

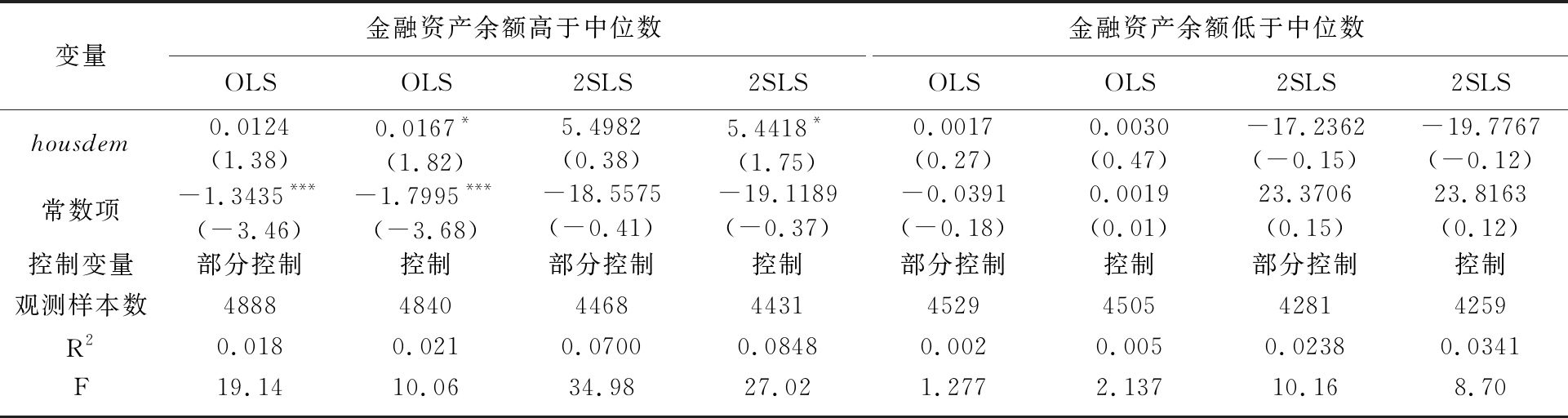

2. 金融资产余额的异质性分析

表9的估计结果显示,如果以金融资产余额水平的中位数作为样本分组依据,那么在不同金融资产余额水平上,房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响存在显著的异质性。如表9所示,在控制了户主的年龄、婚姻状况、政治面貌、户口性质及农转非经历之后进行OLS与2SLS的估计结果显示,在金融资产余额低于中位数的情况下,房屋拆迁并没有促进金融市场参与。为了更精确地分析房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响,继续增加控制变量,如户主的性别、民族、兄弟姐妹个数、户口登记地、健康状况及医疗保险等。此时进行OLS与2SLS估计的结果显示,在金融资产余额低于中位数的情况下,房屋拆迁仍然没有促进金融市场的参与。这是因为,对于家庭金融资产余额少的家庭而言,家庭的额外储蓄额较少,拆迁补偿款给它们带来的边际效用自然就很高,于是在心理账户的作用下对之赋值相对较高,所以家庭的金融市场参与度也会相对减少。

然而,在金融资产余额高于中位数的情况下,估计结果则恰好与此相反,即房屋拆迁显著提升了金融资产余额高于中位数的家庭金融市场参与度。正如理论预测,金融资产余额多的家庭一般都比较富裕,虽然家庭在经历拆迁补偿后家庭金融资产增多,但是,一夜暴富给这些家庭带来的边际效用并不是太高,在心理账户的作用下对这一笔意外收入的赋值相对较低,从而将更多的资金投入到高风险的金融资产上,因此家庭金融市场参与会显著提升。本文的假设3得到支持。

表9 金融资产余额的异质性分析

为了验证假说4,本文进行了中介效应检验。在这个影响机制中家庭可支配收入发挥了一个必不可少的作用。房屋的拆迁款越多的家庭,家庭可支配收入也就越多,而在心理账户的支配下,家庭可支配收入的意外增加会导致其心理赋值的降低,从而会激励家庭进行更多的金融投资。由此看见,房屋拆迁会影响家庭的可支配收入,从而影响金融市场参与。显然,在这个过程中家庭可支配收入发挥了一个重要的中介作用,而心理账户的存在则起到了推波助澜的作用。

为此,本文采用家庭可支配收入作为房屋拆迁对家庭金融市场参与影响的中介变量,并运用中介效应依次检验法来验证家庭可支配收入在房屋拆迁影响家庭金融市场参与过程中发挥的中介效应。中介效应的模型具体如下:

finasset=α0+α1housdem+α2X+ε

(4)

disincome=β0+β1housdem+β2X+ε

(5)

finasset=γ0+γ1housdem+γ2disincome+γ3X+ε

(6)

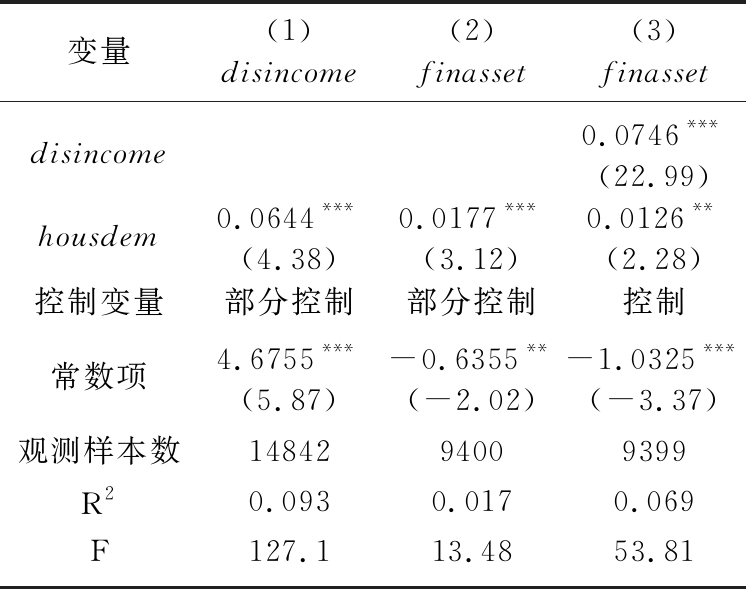

表10 中介效应检验结果

其中,disincome代表家庭可支配收入,依据中介效应的检验步骤,第一步检验模型(4)中的α1是否显著。如果 α1显著则进入第二步检验,检验模型(5)的 β1与模型(6)的 γ2。如果 β1、 α1、 γ2均显著而 γ1不显著,则说明家庭可支配收入发挥了完全中介的作用,若 γ1显著,则家庭可支配收入发挥了部分中介效应[19]。具体的估计结果如表10显示。

由表10可知,方程(1)对应的是模型(5)的回归结果,方程(2)对应的是模型(4)的回归结果,方程(3)对应的是模型(6)的回归结果。方程(3)中,房屋拆迁的回归系数为0.0126,在5%的统计水平上显著,由此可见,家庭可支配收入作为中介变量,发挥了部分中介作用。房屋拆迁通过增加家庭的可支配收入,进而刺激家庭金融市场参与。总之,家庭可支配收入作为中介变量,发挥了部分中介作用。假设4得到支持。

本文运用中国家庭收入调查项目第五轮全国范围调查数据(CHIP2013)和中国家庭追踪调查(CFPS2018)数据,实证分析了房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响。基于心理账户理论,在探究房屋拆迁影响家庭金融市场参与的基础上,采用工具变量的方法来克服模型的内生性,进行两阶段最小二乘法估计,发现在消费支出总额和金融资产余额这两个维度上,房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响存在异质性。根据理论分析与实证检验,可以得出以下结论:首先, 本文的理论分析表明,在心理账户的作用下,拆迁户在获得拆迁补偿后更倾向于进行金融资产投资,所以房屋拆迁会显著刺激家庭的金融市场参与。其次,基于中国家庭金融调查(CHIP2013)和中国家庭追踪调查(CFPS2018)家庭层面的微观数据,运用工具变量法实证检验证实了本文的理论推断,即房屋拆迁会确定无疑地促进家庭金融市场参与。再次,异质性的实证结果显示,房屋拆迁影响家庭金融市场参与具有显著的异质性特征,即房屋拆迁对于消费支出额少、金融资产余额多的家庭具有更加显著的促进效果。最后,通过将家庭可支配收入作为中介变量,很好地解释了房屋拆迁对家庭金融市场参与的影响机制。

基于研究结论,本文提出以下几点建议:首先,拆迁户要及时提高金融素养,遵循组合投资策略,优化家庭金融资产配置,要时刻警惕和反思深度参与金融市场是否存在非理性行为,自觉抵制心理账户对家庭金融资产配置的干扰。其次,政府部门应该加强对拆迁户普及金融知识出台相应的政策,增加相关金融教育资金的投入,整体上提升他们的金融素养,引导他们主导规避心理账户对家庭金融市场参与的过度误导。最后,金融机构不仅可以设计不同层次的金融产品来满足拆迁户在不同年龄、财富水平以及风险态度上的需求,而且还应该开展各种形式的金融教育,提升拆迁户的整体金融素养,时刻警惕心理账户对投资决策的误导与干扰。

通常而言,房屋拆迁补偿款是由国家一次性付给拆迁户的,可以进一步探讨拆迁补偿款的分期发放将会如何影响拆迁户的金融市场参与。与此同时,因为金融市场参与是一种高风险的投资行为,所以下一步很有必要研究金融市场参与是否与拆迁返贫之间存在因果关系。

[1]贺京同,那艺.行为经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[2]吴卫星,荣苹果,徐芊.健康与家庭资产选择[J].经济研究,2011(S1):43-54.

[3]林靖,周铭山,董志勇.社会保险与家庭金融风险资产投资[J].管理科学学报,2017(2):94-107.

[4]宗庆庆,刘冲,周亚虹.社会养老保险与我国居民家庭风险金融资产投资——来自中国家庭金融调查 (CHFS)的证据[J].金融研究,2015(10):99-114.

[5]伍再华,谢北辰,郭新华.借贷约束,金融素养与中国家庭股票市场“有限参与”之谜[J].现代财经(天津财经大学学报),2017(12):20-35.

[6]周聪.家庭风险金融市场有限参与之谜评述[J].投资研究,2020(6):99-110.

[7]Campbell J Y.Household finance[J].The Journal of Finance,2006,61(4):1553-1604.

[8]Richard T. Mental accounting and consumer choice[J]. Marketing Science, 1985, 4(3):199-214.

[9]Ran K. Advances in research on mental accounting and reason-based choice[J]. Marketing Letters, 1999, 10(3):249-266.

[10]Dilip S, Amar C. The effect of windfall gains on the sunk-cost effect[J]. Marketing Letters, 2001,12(1):51-62.

[11]李爱梅,凌文辁,方俐洛,等.中国人心理账户的内隐结构[J].心理学报,2007(4):706-714.

[12]肖作平,张欣哲.制度和人力资本对家庭金融市场参与的影响研究——来自中国民营企业家的调查数据[J].经济研究,2012(1):91-104.

[13]袁微,黄蓉.房屋拆迁与家庭金融风险资产投资[J].财经研究,2018(4):143-153.

[14]Sule A. Entry costs and stock market participation over the life cycle[J]. Review of Economic Dynamics, 2006, 9(4):588-611.

[15]Berriel T C. Nominal portfolio choice and wealth redistribution effects of inflation surprises[R]. Princeton Working Paper, 2010.

[16]Dohrenwend B S, Dohrenwend B P. Some issues in research on stressful life events[J]. Journal of Nervous and Mental Disease, 1978, 166(1):7-15.

[17]Kobasa S C, Maddi S R, Courington S. Personality and constitution as mediators in the stress-illness relationship[J]. Journal of Health and Social Behavior, 1981, 22(4):368-78.

[18]约翰·梅纳德·凯恩斯.就业、利息与货币通论[M].北京:商务印书馆,2004.

[19]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(36):614-620.

© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址:北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室

北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼5层

北京市海淀区西禅寺(华北项目部)

江苏省无锡市滨湖区蠡溪路859号2131室

深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室

深圳市福田区华能大厦

佛山顺德区北滘工业大道云创空间

汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区

长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦

梅州市丰顺县大润发大厦

欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?

稍后再说 现在咨询