在当今中国转型背景下的商业活动中,上市公司财务违规行为屡禁不止,并呈现愈演愈烈之势。诸如康美药业“300亿财务造假”、三安光电“86亿预付款去向成谜”等屡屡曝出的财务欺诈和财务违规事件(1)不仅损害了投资者的信心和参与意愿,还给资本市场良好运行和实体经济健康发展带来了巨大的负面冲击。资本市场财务造假频频“爆雷”的现象备受政府监管部门和学术界的关注,深入研究上市企业财务违规行为的影响因素对有效治理和防范违规行为、保护投资者利益至关重要。

概括而言,已有关于企业财务违规影响因素的研究可归纳为两类:第一类是基于企业内部环境,从公司股权结构、董事会构成、公司治理水平以及个体行为决策和网络联结等维度对财务违规进行解读,并分析识别其影响途径[1-4];第二类是基于企业外部环境,揭示了经济环境、法律规章制度、相关监管部门和市场参与主体(政府、媒体、审计师及分析师等)以及地理邻近对企业财务违规行为约束的作用效果[5-7]。

一个地区的文化会对区域内的个体和企业行为产生决定性的影响,越来越多的学者研究发现文化是解释企业决策行为的重要变量[8]。遗憾的是,已有研究主要关注特定文化类型(如方言、社会信任)对企业投资、创新等财务决策的影响[9-10],对于彩票文化与企业行为的探讨尚处于起步阶段,仅有少量研究分析了其对投资者行为和企业创新决策的影响[11-12],关于中国背景下彩票文化能否以及如何影响企业财务违规的研究相对空白。

彩票文化与已有研究中讨论较多的方言、信任等文化类型显著不同。购买彩票曾经被认为是一种博弈行为,即在多个决策主体彼此间相互影响和施加作用的前提下,各决策主体根据自身掌握的信息和个人认知判断,选择能给自己带来最大价值的决策行为。从本质上来看,彩票满足了个体以小博大的心理,而与此相伴的彩票文化可以反映地区决策主体对“小概率、高收益”事件的较高程度认可,这种非对称的权重和具有一定程度投机心理的动机很有可能会影响企业财务违规行为。基于此,本文拟采用2009—2018年我国上市企业的财务违规数据,借鉴“舞弊三角理论”的分析框架,考察彩票文化对企业财务违规的作用效果以及情景性因素。

文化作为非正式制度的重要组成部分,在塑造和影响个体及企业决策行为方面发挥着决定性作用[8]。学者们基于不同文化分类,从宏观社会层面和微观企业层面探讨了文化的经济后果[9-14],赵子乐和林建浩研究发现,以海洋文化为代表的族群文化对企业具有显著的创新激励效果[13]。针对方言这一重要的地域文化,学者也展开了较多讨论,潘越等认为方言数量越多,意味着地区文化多样性程度越高,越有利于企业创新[9];另有研究发现,不同决策主体的方言一致性可以降低彼此间的代理冲突[14],在并购期间也能获得资本市场更好的绩效反馈[10]。同时,地区良好的社会信任有利于提高政府效率和透明度、优化企业决策,并对经济发展产生积极影响[15-17]。总结来看,现有文献大多集中于方言、信任等区域文化类型。据笔者查阅,仅有少数文献对彩票文化与企业创新的关系进行了考察[11-12],而针对彩票文化对企业财务违规行为决策影响后果的研究相对不足[18]。

企业违规的影响因素可归纳为管理层个体、公司维度和环境三个层面。高管个体道德水平与企业道德决策密切相关[19]。企业未来成长性、盈利能力及业绩压力会对财务欺诈行为产生重要影响[1],两职合一、股权结构不合理以及总经理与董事长的“老乡”关系等均会降低公司内部治理效果,进而导致企业财务违规行为的发生[3-4]。关于外部治理方面,分析师跟踪可以显著降低企业财务违规概率[6];媒体监督在约束企业财务不当行为方面起到了良好的治理效果[7]。关于环境因素方面,Povel等研究发现,经济环境与企业违规动机呈现非线性的倒U型关系[5]。同时,越来越多的研究开始集中于非正式制度与企业决策之间关系的探讨,并证实了儒家文化、社会信任等对企业财务不当行为的影响[16-18]。

综上,尽管有不少研究关注文化与企业决策行为之间的关系,但大多集中在特定文化类型(儒家文化、社会信任)方面,并没有直接考察彩票文化对企业财务违规的影响。事实上,在众多的地区文化中,彩票文化是一种与市场主体财务决策密切相关的特殊文化,一方面,它见证历史变迁并蕴含着历史足迹;另一方面,它也具备区别于其他文化的典型特征。随着社会的发展,以购买体育彩票、福利彩票等形式为主的彩票文化成为一种越来越普遍的社会现象,这在一定程度上反映了决策者的风险倾向,理应受到足够的关注。基于此,本文拟对彩票文化与企业财务违规行为的关系进行考察,并尝试分析其作用机制和影响两者之间关系的情景性因素。

本文的研究贡献可能在于以下两个方面:第一,本文进一步丰富了宏观视角下非正式制度对企业微观行为影响后果的研究成果。已有文献集中探讨了诸如地区方言、社会信任等对塑造企业投资决策、并购、创新投入等方面的影响机制和后果[9-10,13-14],本文基于“文化-行为”的逻辑框架,进一步从地区彩票文化视角拓展非正式制度在影响企业财务违规决策方面的研究。第二,本文从文化层面提供了影响企业财务违规的新证据,并结合舞弊三角理论中的三因素构建了彩票文化影响企业财务违规的综合分析框架,从根源上诠释了相似制度环境背景下企业发生违规行为的异质性,这是对现有研究的有益补充。

我国的彩票文化具有悠久的历史,与其他传统文化习俗也有较多的渊源。截至2018年,我国大陆彩票销售额同比增长19.9%,这体现了居民对彩票消费的高涨热情。彩票文化既有活跃生活气氛、聚敛社会财富等积极作用,也可能带来社会财富消耗、助长侥幸心理的负面效应,特别是竞猜类型的体育彩票,往往蕴含着个体对于“小概率、高收益”事件的较高主观评价。个体风险偏好与地区文化氛围密不可分,而消费行为也可看作是地区文化作用下的一种表现,如果一个地区具有较高的彩票消费水平,往往意味着该地区享有较为盛行的彩票文化[20]。经验证据表明,若企业所在地的彩票文化较为盛行,其决策行为往往更为激进,表现为更高的风险投资水平和更大的未来盈利波动性[21],在公司并购决策时也会选择风险性更高的企业作为并购对象[22]。

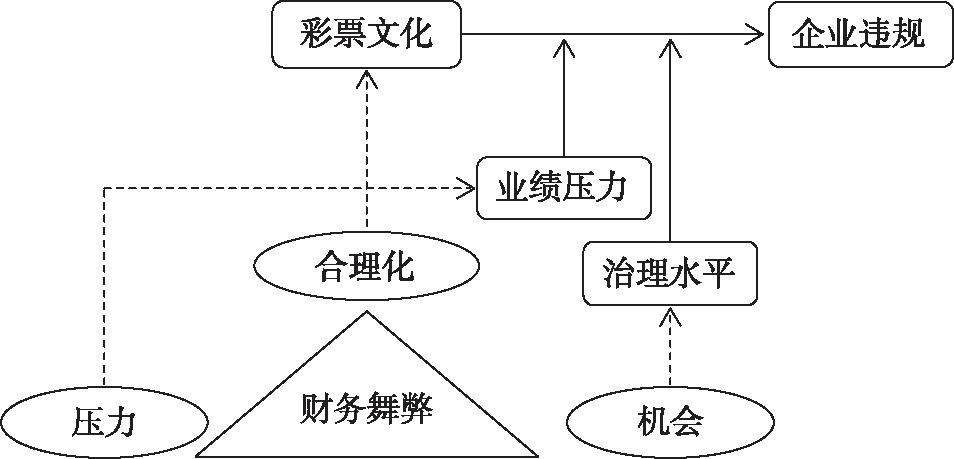

根据舞弊三角理论,“压力”“机会”“合理化”(动机)是构成舞弊行为的三要素,“压力”和“机会”关注外部条件,而“合理化”则主要体现个体内在决策动机和行为偏好,是决定财务不端行为的重要因素[23]。本文认为,彩票文化可能会通过“合理化”维度影响企业财务违规。具体来看,本研究从微观层面(个体风险态度)和宏观层面(非正式制度)两个维度出发,阐述彩票文化对企业财务违规的影响机制。

一方面,较为浓厚的彩票文化提高了个体的风险偏好和风险容忍程度。在彩票文化视角下,个体认为彩票是新的机会,希望通过购买彩票获奖而改变个人财富和经济条件。本质而言,彩票文化蕴含着“以小博大”的心理,反映了决策主体对小概率但可能的高收益事件的积极主观评价,也映射了决策主体的投机心理和较高的风险偏好程度,为了快速获得较高的收益,决策主体有动机去实施机会主义行为[11-12]。特别地,现有研究指出,彩票文化对公司管理层这类个体的影响作用更为突出和明显[24-25]。彩票文化氛围浓厚的地区,企业管理层会表现更高的风险追逐倾向,如更多的研发投入和更为激进的并购决策[26]。对于企业而言,操纵财务数字、虚报利润等财务违规行为是一种高风险行为,因为违规行为一旦被稽查报道,就会面临严峻的监管惩罚和个人声誉损失,给企业带来极为不利的负面影响。尽管通过粉饰财务报表等行为可以暂时“美化”业绩表现,但考虑到违规潜在成本和企业长远发展需要,理性的管理层会自觉地避免财务不当行为。然而,在彩票文化较为盛行的地区,较高的冒险倾向和风险容忍度很可能会增加企业违规行为发生的概率。

另一方面,地区彩票文化亦会形成一种公司层面的非正式制度,反过来作用于管理层的行为决策。文化作为法律、规章等正式制度之外的一种非正式制度,会潜移默化地影响管理者个体的价值取向和行为模式。企业在经营过程中不仅会受到地区经济发展水平的影响,还会与地区文化、价值观及社会习俗等因素产生互动。浓厚的彩票文化氛围可能会促使公司整体呈现出较为激进和冒险的文化导向,这种非正式层面的因素对企业内部员工以及新进入者均会产生显著的影响。Chen等研究发现,对彩票文化接受程度更高的地区,其企业员工也更愿意参与股票期权的薪酬激励计划,即表现出高于一般水平的风险偏好[26]。换而言之,彩票文化可能会通过组织层面的非正式制度影响企业管理者和员工,考虑到公司激进的财务决策往往需要高管团队等众多人的共同“默认”,彩票文化很可能会通过影响组织氛围进一步作用于财务违规行为。

综上,本文推断,彩票文化会提高企业财务违规的可能性,由此提出假设1:

H1:地区彩票文化氛围越强,企业财务违规的可能性越大。

根据舞弊三角理论,彩票文化通过影响管理者的动机、认知态度和行为取向(“合理化”维度)作用于管理层的经营决策。本文认为,上述关系并非是同质性的,会受到三因素中“压力”因素的影响而呈现出差异性。研究发现,当企业面临业绩压力时,公司管理层更有可能会人为遮掩坏消息而报告好消息,表现出更强的向上操纵盈余管理的动机,由此导致企业高管财务违规的可能性大大增加[27-29]。根据前景理论,低于目标期望的状态往往会诱发管理层实施更为激进的冒险性行为,如并购后资本市场的负面反馈会显著增加管理层操纵财务报表的动机[30]。由此我们推测,当公司面临业绩压力(如面临损失或财务困境)时,管理层在期望模型的框架效应下可能会表现出更强的风险追逐倾向。换而言之,业绩压力越大,彩票文化诱发的企业管理层冒险动机越会得到加强,从而进一步提高了企业财务违规的可能性。因此,本文提出假设2:

H2:业绩压力正向调节彩票文化与企业财务违规之间的关系,即企业业绩压力越大,彩票文化与企业财务违规可能性之间的正向关系越显著。

进一步地,本文从舞弊三角理论中的“机会”因素来探讨彩票文化与企业财务违规关系的情景性因素。良好的治理结构有利于规范企业行为,而制度设计上的漏洞为管理层操纵财务数字提供了可能,换而言之,若企业具有完善的制度体系和规章约束,则可以约束彩票文化导致的冒险动机和财务违规倾向。具体来看,高质量的内部控制是确保企业经营管理合法合规的重要制度安排,既可以形成有效的牵制和约束[31],又提高了企业违规的潜在成本[32],从而有助于降低内部人冒险和机会主义倾向,进一步减少企业违规行为。另外,切实有效的外部治理也可以削弱彩票文化可能带来的机会主义动机。分析师跟踪、媒体关注等降低了企业与市场之间的信息不对称程度,提升了被稽查概率和违规潜在成本,这在一定程度上会减弱彩票文化带来的冒险倾向,可以有效约束管理者的违规行为[33]。本文推断,较高的企业治理水平会缓解彩票文化对企业违规行为的正向影响,由此我们提出假设3:

H3:治理水平负向调节彩票文化与企业财务违规之间的关系,即治理水平越好,彩票文化与企业财务违规可能性之间的正向关系越弱。

本文的研究思路模型如图1所示。

图1 研究思路模型图

本文以2009—2018年中国A股上市企业作为初始研究样本,并根据以下原则进行筛选:(1)剔除金融行业样本企业;(2)剔除关键变量缺失的样本;(3)剔除被特殊处理的ST、*ST样本。经过以上筛选,本文最终获得23365个企业-年度观测值。本文的企业财务数据和违规数据来自CSMAR数据库和Wind数据库,地区彩票销售情况和地区经济指标来自财政部官方网站和《中国统计年鉴》。为了减少异常值的干扰,本文对所有连续变量在1%和99%的水平上进行缩尾处理。

1.解释变量

彩票文化。借鉴已有文献的研究思路,本文以地区彩票销售额作为区域彩票文化的衡量指标[11-12]。我们通过查阅财政部网站,手工搜集了2009—2018年我国31个省区市的福利彩票和体育彩票的销售额数据,使用福利彩票和体育彩票销售额之和与地区国内生产总值的比值作为当地彩票文化程度的代理变量,记作Lottery(2)。数值越大,表示人们在购买彩票上的支出越多,反映了地区彩票偏好程度越高,彩票文化越盛行。

2.被解释变量

企业财务违规。企业财务违规是指企业因违反法律法规而受到监管部门处罚,包括虚构利润、虚列资产、虚假记载、推迟披露及重大遗漏等行为。参考已有文献,本文采用违规概率(Violation)来衡量企业财务违规[3,34]。由于违规行为往往在后续年份才会被稽查并报道,具有一定的时间滞后性,因此若企业当年有财务违规行为,并在当年或之后年份被发现,则Violation取值为1,否则为0。若公司一年内有多次违规记录,则保留第一次处罚记录。

3.调节变量

(1)业绩压力(Pressure),本文从绝对压力(纵向)和相对压力(横向)两个维度刻画企业面临的业绩压力。绝对业绩压力(Pressure1)指的是与自身相比,当企业当年销售收入下滑时,Pressure1取值为1否则为0;相对业绩压力(Pressure2)指的是与行业平均水平相比,若企业的资产收益率低于年度行业平均水平,Pressure2取值为1,否则为0。(2)治理水平(Governance),选取企业内部控制质量(内部治理)和分析师跟踪(外部治理)作为治理水平的代理指标。本文采用DIB内部控制指数来衡量企业内部控制质量(Governance1),以分析师跟踪人数的自然对数来刻画企业外部治理情况(Governance2)。指标值越大,说明治理水平越高。

4.控制变量

参考已有研究,本文控制了一系列影响企业违规的重要变量。企业财务方面的因素:企业规模(Size),企业总资产的自然对数;负债率(Lev),企业负债总计除以资产总计;资产回报率(ROA),企业净利润除以企业资产总计;企业年龄(Age),企业成立年限的自然对数;管理费用率(Admin),管理费用除以企业总资产;成长性(Growth),企业销售收入增长率。公司治理层面的因素:独董比例(Duli),独立董事人数除以董事会人数;高管薪酬(Compensation),企业高管薪酬的自然对数;企业机构投资者持股比例(Inst);股权集中度(Concentration);两职合一(Duality)。

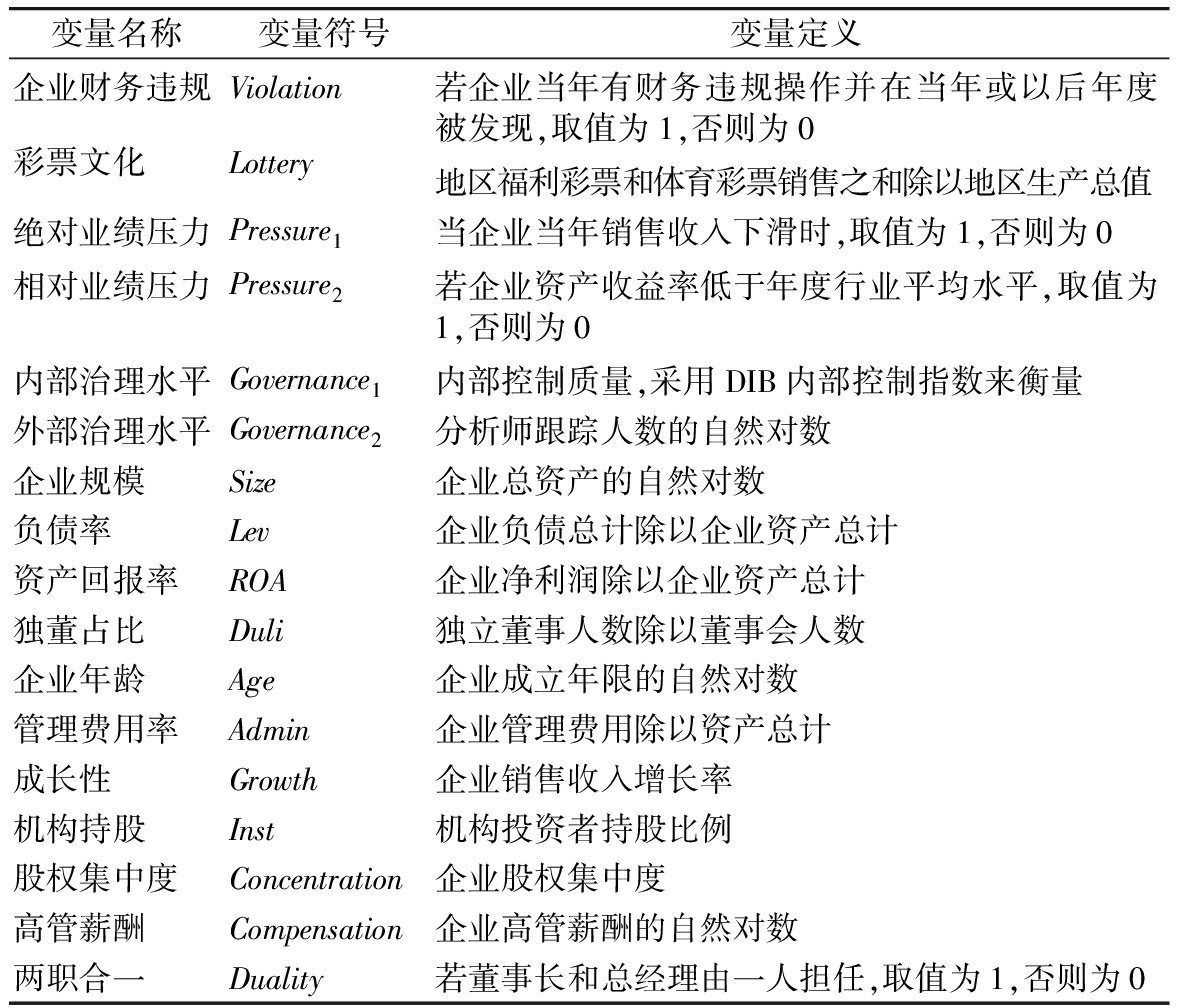

主要变量的定义见表1。

本文构建模型(1)检验彩票文化对企业违规的影响。其中,Violation表示企业财务违规,Lottery表示地区彩票文化程度,

Controls包括企业基本特征变量、治理因素变量。Year、Industry、Province分别为年份、行业和地区固定效应,本文对这三种因素均加以控制,以减少不随其变化的不可观测因素带来的干扰。鉴于被解释变量是财务违规概率这一数据,我们采用Logit模型进行回归。α1是本文关注的回归系数,若假设1成立,则α1预期显著为正。

表1 主要变量定义表

Violation=α0+α1Lottery+α2Controls+Year+Industry+Province+η

(1)

本文构建模型(2)检验业绩压力和治理水平对彩票文化与企业违规之间关系的调节作用。其中,M表示调节变量,即业绩压力Pressure(Pressure1和Pressure2)和治理水平(Governance1和Governance2),其余变量同前所述。α2是本文关注的回归系数,若假设2成立,则α2预期显著为正;若假设3成立,则α2预期显著为负。

Violation=α0+α1Lottery+α2(Lottery×M)+α3M+α4Controls+Year+Industry+Province+η

(2)

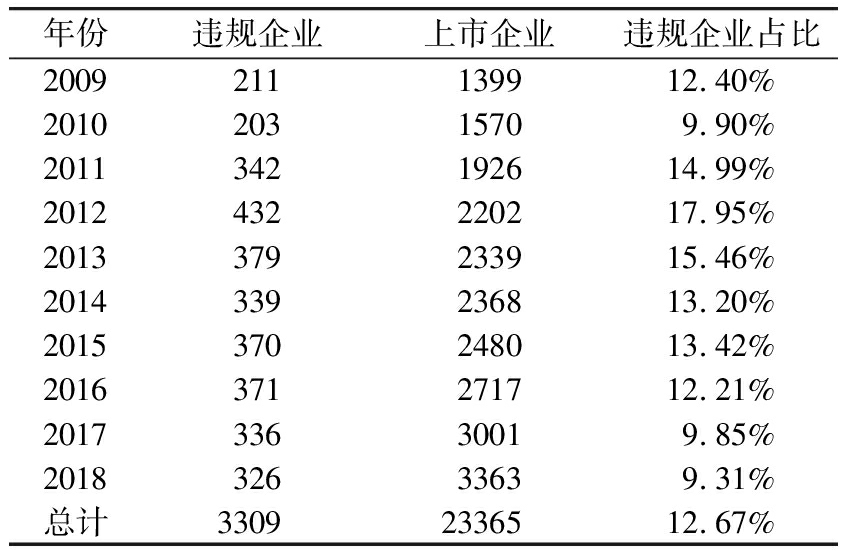

表2 财务违规企业的年度统计

表2汇报了违规企业的年度统计情况。在本文2009—2018年的样本区间内,违规企业观测值共有3309个(同一个企业同一年份不重复计算),占全部研究样本的12.67%,其中2009—2012年呈先下降后上升趋势,2012年达到峰值,2013年后有所下降,说明近年来我国资本市场监管不断趋严,这对上市企业的违法违规行为产生了一定的遏制效应。这一结果与现有研究发现基本相符[4,35]。

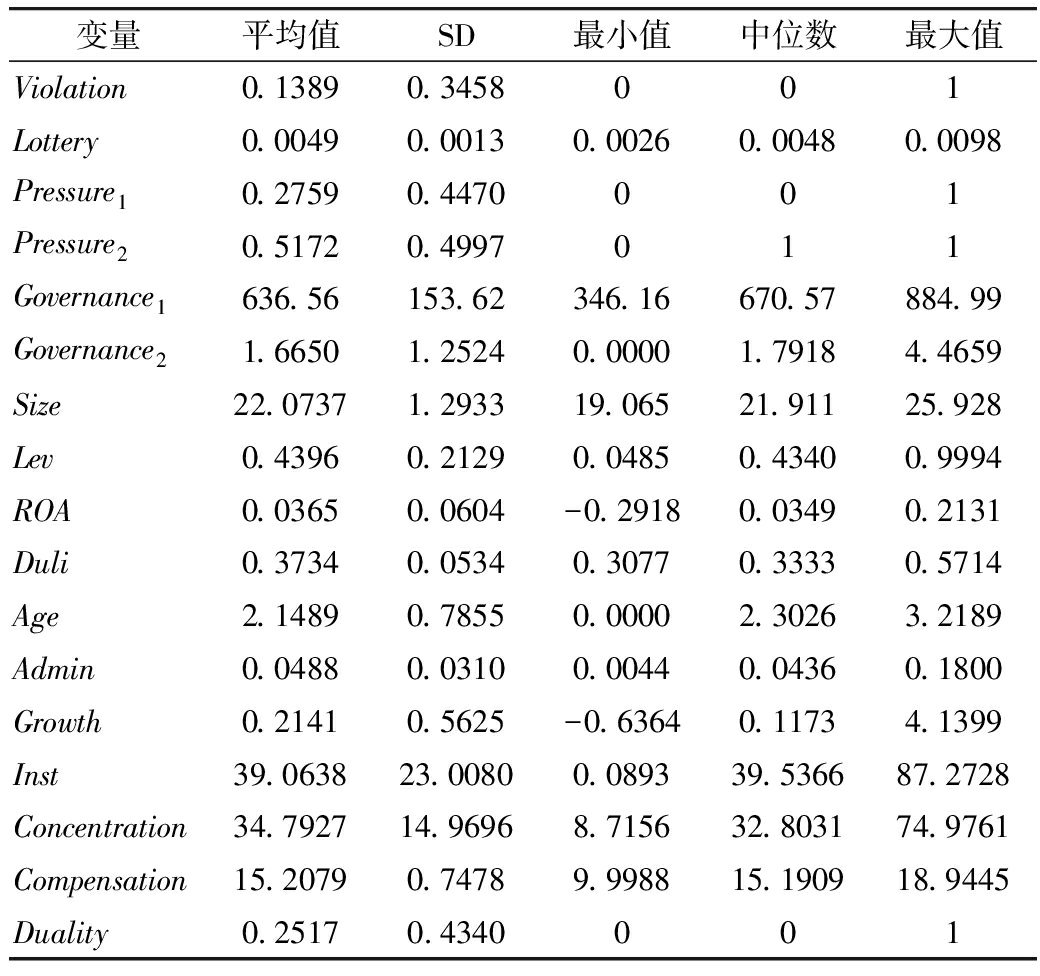

表3报告了本文主要变量的描述性统计结果。在研究样本中,违规企业约占13.89%左右,在总样本中占据较小的比例。彩票文化(Lottery)的均值为0.0049,即地区彩票销售占地方生产总值的比例约为0.49%,最大值和最小值分别为0.0098和0.0026。约有27.59%的企业出现销售下滑的情况(Pressure1=1),大约51.72%的企业当年收入低于行业平均水平(Pressure2=1)。企业内部控制指数(Governance1)的均值为636.56,最小值和最大值分别为346.16和884.99;分析师跟踪人数自然对数(Governance2)的平均值为1.66,最大值为4.46,不同企业间差异较大。其他公司层面变量和地区层面变量的描述性统计均在合理范围内。

表3 变量的描述性统计

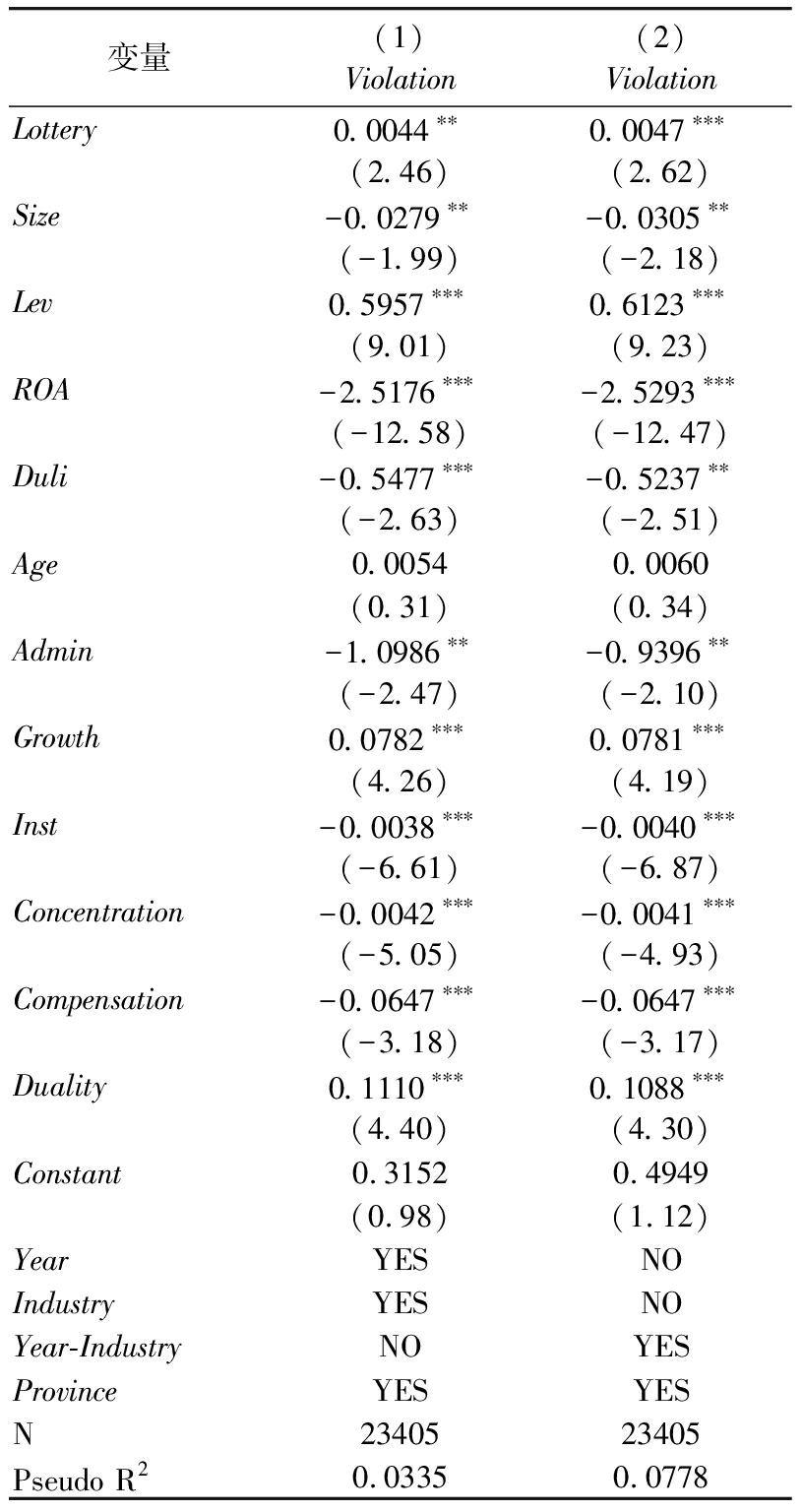

表4汇报了彩票文化对企业财务违规影响效应的回归结果。第(1)列中,本文控制了企业层面的影响因素以及年份、行业和地区固定效应,Lottery的回归系数为0.0044,在5%水平上通过了显著性检验;第(2)列中,本文将模型变量更换为企业层面因素、年份-行业效应和地区效应,用以控制不随年份-行业维度变化的因素,主要变量Lottery的回归系数为0.0047,在1%水平上显著为正。以上结果说明地区彩票文化与企业财务违规正相关,即区域彩票文化越浓厚,企业财务违规的可能性越大,假设1得到支持。

表4 彩票文化与企业财务违规

注:括号内为t值,***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。下同。

其他控制变量的回归结果基本符合预期。企业规模(Size)的回归系数显著为负,说明企业规模越大,公司发展得越成熟,其运营越规范,从而违规倾向越低;较高的负债率(Lev)反映了企业财务风险较大,更有可能违规;较高的盈利能力(ROA)可以显著降低企业违规的可能性;独董比例(Duli)、机构投资者持股(Inst)、股权集中度(Concentration)及高管薪酬(Compensation)的回归系数均显著为负,说明良好的公司治理可以减少企业违规,而两职合一(Duality)则会提升企业财务违规的可能性。

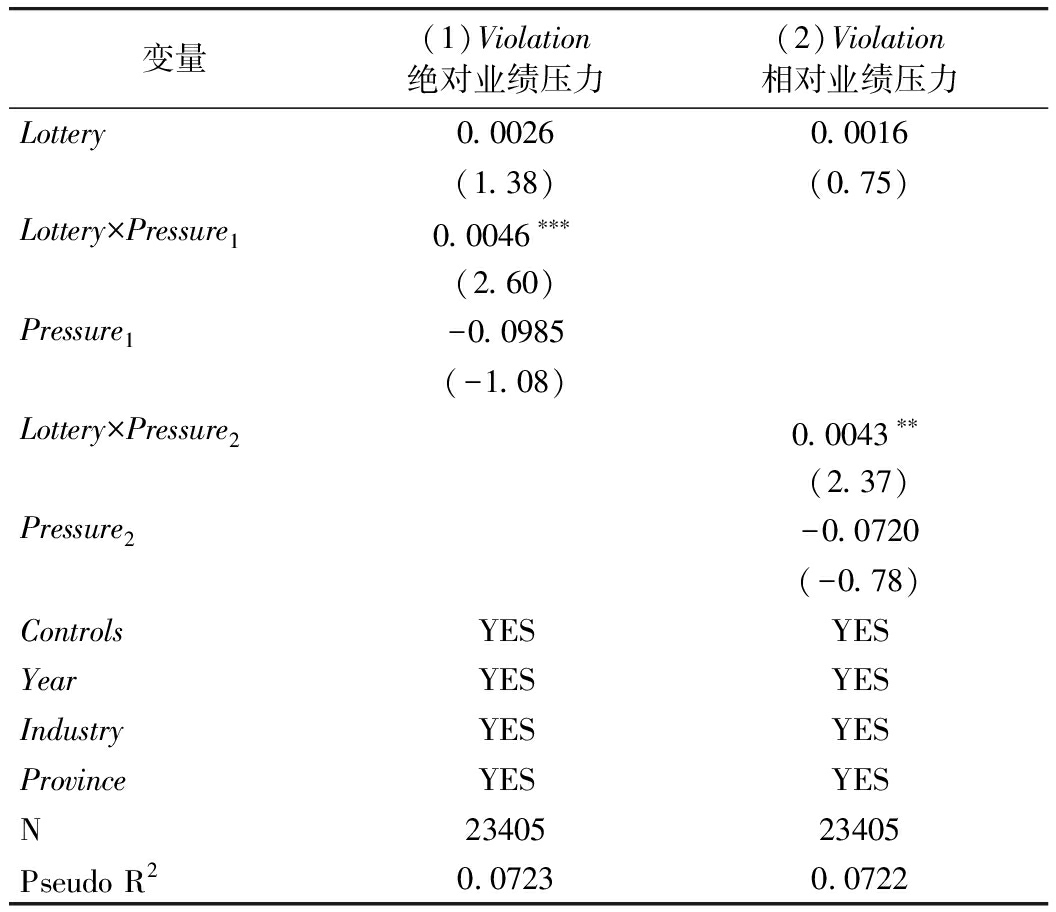

本文进一步探讨彩票文化与企业财务违规之间关系的情景性因素。首先,检验业绩压力的调节效应。根据推断,当企业面临收入下滑时,管理层进行财务操纵的可能性更大,违规概率更大,彩票文化对企业财务违规的正向影响更为突出。由表5中第(1)列的回归结果可知,Lottery×Pressure1的回归系数为0.0046,在1%水平上显著,说明当面临收入下滑带来的业绩压力时,彩票文化较强地区的企业更有可能违规。表5中第(2)列的结果汇报了行业层面的相对业绩压力对主效应的影响,交乘项Lottery×Pressure2的回归系数在5%水平上显著为正,说明当企业业绩低于行业平均水平时,较高的业绩压力会加强彩票文化与企业财务违规之间的正相关关系。综上,假设2得到支持。

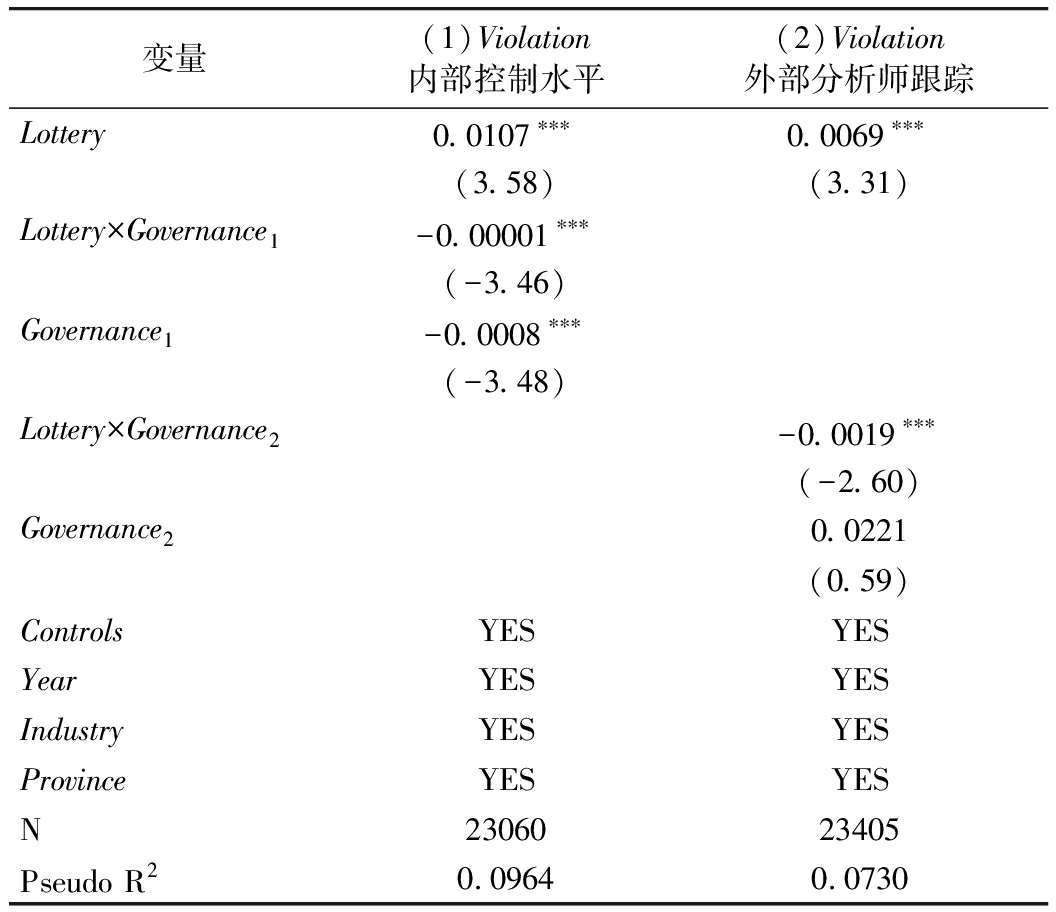

表6汇报了治理水平对彩票文化与企业财务违规关系的影响结果。第(1)列检验了内部治理的影响作用,即较高的内部控制水平是否可以削弱彩票文化与财务违规之间的正相关关系。结果显示,交乘项Lottery×Governance1的回归系数在1%水平上显著为负,说明高质量的内部控制可以减少行为人的机会主义动机;Governance1系数为-0.0008,显著为负,说明较好的内部控制有利于降低企业财务违规行为发生的概率。从外部分析师视角来看,表6中第(2)列的结果表明分析师对企业财务违规具有约束作用。交乘项Lottery×Governance2的回归系数为-0.0019,在1%水平上显著为负,说明企业外部分析师跟踪人数增加有助于缓解彩票文化对企业违规的正向影响,从而证实了外部治理对规范企业行为的积极作用。

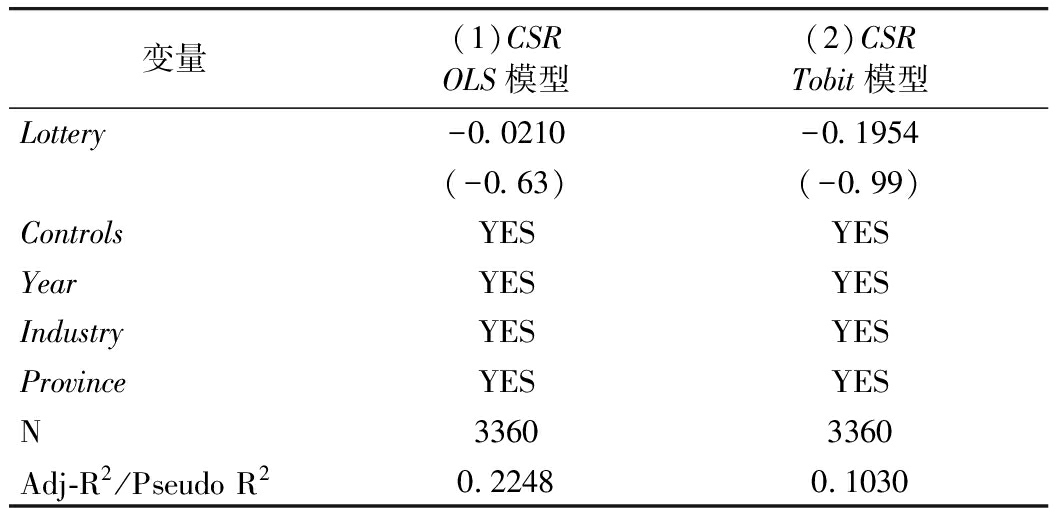

1.“风险态度”还是“道德因素”

在逻辑推导和分析部分,本文认为彩票文化通过影响个体风险偏好(冒险程度)作用于企业财务违规。不可否认的是,彩票文化中亦包含一定程度的投机和侥幸心理,可能存在一种替代性假说,即彩票文化程度更高的地区其诚信度偏低,从而更容易发生财务违规问题。本文进一步对此进行检验,并从社会责任维度来考察彩票文化是否具有“非道德”层面的负向影响。具体而言,本文将样本限定于发生了财务违规的企业,并考察这部分企业社会责任表现的优劣。若彩票文化程度高的确降低了地区的道德水平和诚信度,则彩票文化程度与企业社会责任表现之间理应呈现负相关关系[36];反之,若回归系数不显著,则在一定程度上可以排除道德层面的替代性解释。本文以润灵机构发布的企业社会责任评分来衡量社会责任的高低(CSR),表7中OLS模型的回归结果表明,地区彩票文化程度与企业社会责任表现之间并不存在直接关系;考虑到被解释变量中存在数值为零的样本(部分企业并没有评分),我们进一步采用Tobit模型进行回归发现,回归系数虽然为负但并不显著。由此说明,彩票文化是通过影响“风险态度”而非“道德因素”作用于企业财务违规行为的。

2.经济后果研究

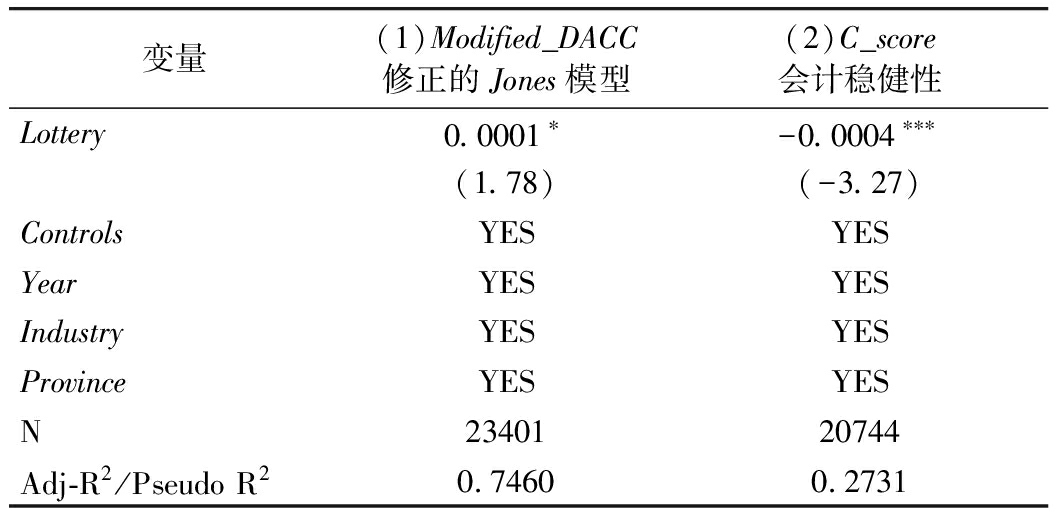

企业财务违规往往伴随着虚报资产、虚计利润等问题,在一定程度上反映了企业会计信息质量的下降。根据行为一致性和决策相关性原则,本文进一步考察彩票文化对企业其他财务信息质量的影响。本文推测,彩票文化中蕴含的风险偏好和冒险倾向在企业行为方面可能会表现出更为激进的财务决策行为。本文从盈余管理和会计稳健性两个方面进行检验,采用修正的Jones模型计算可操纵应计项目,作为企业盈余管理程度(Modified_DACC)的代理指标。表8的回归结果表明,彩票文化越浓厚,企业盈余管理程度越高。进一步地,根据Khan和Watts的方法[37],我们计算得到会计稳健性指标C_score,检验结果表明,彩票文化盛行地区的企业会选择更为激进的会计信息处理方式,表现为会计稳健性的降低。以上结果说明,彩票文化中蕴含的风险倾向不仅会提升企业财务违规可能性,还会使得企业的其他决策行为更为冒进。

表5 彩票文化、业绩压力与企业财务违规

表6 彩票文化、治理水平和企业财务违规

表7 排除“道德因素”的替代性假设检验

表8 彩票文化与企业财务信息质量

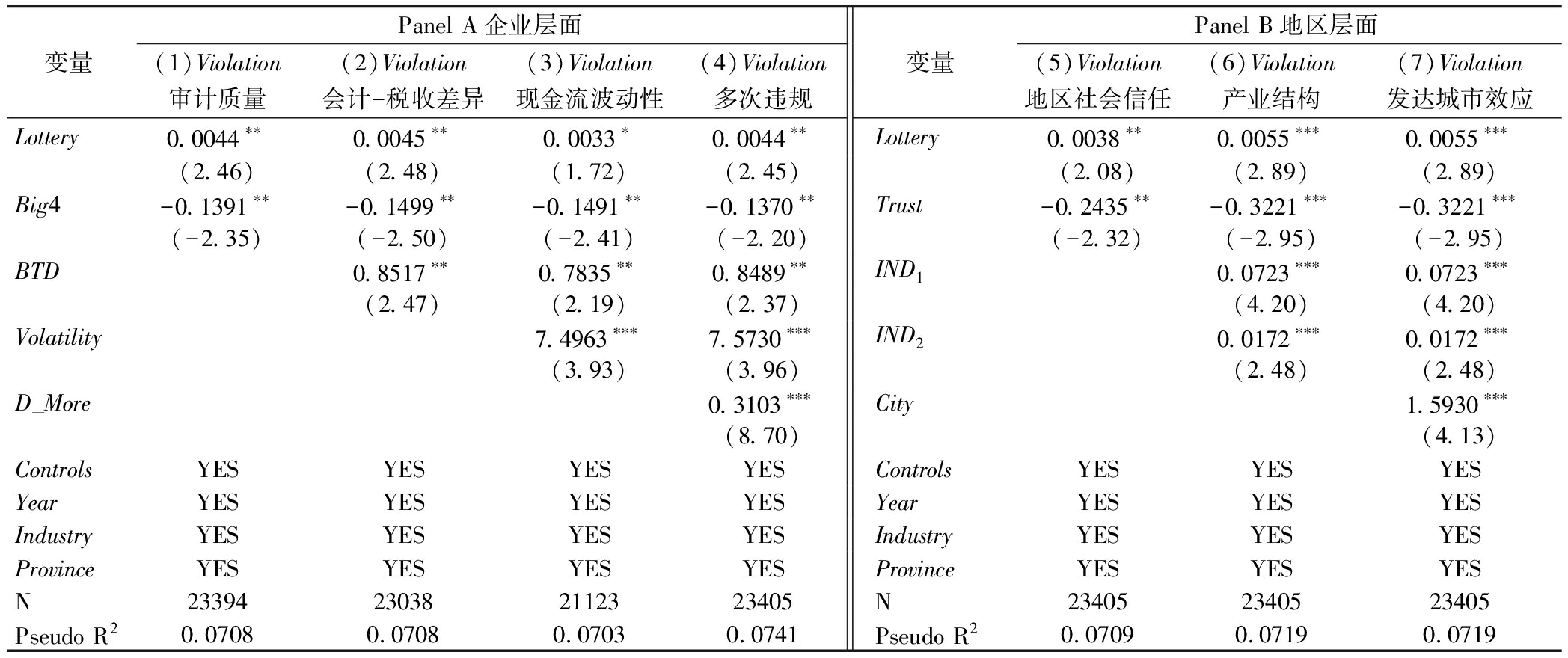

现有研究结果表明,企业财务违规还有可能是其他因素所导致的,如审计质量、企业会计-税收差异及现金流波动性等[38]。为了减少上述因素对本文结论的干扰, 我们进一步控制以下变量:审计质量(Big4),当审计方为“四大”事务所时,Big4取值为1,否则为0;会计-税收差异(BTD),递延所得税负债与递延所得税资产的差值除以期初总资产;现金流波动性(Volatility),企业过去三年的现金流比例的标准差。我们将上述变量逐步加入原模型中进行检验,表9中第(1)列至第(3)列的结果表明,本文的结论并未发生实质性变化。另外,考虑到企业在观测时段内可能多次违规,本文加入虚拟变量D_More,当企业出现多次违规时,D_More取值为1,否则为0。再次回归原模型,由表9第(4)列的结果可知,关键变量的相关系数仍符合预期,本文结论依旧成立。

表9 控制企业财务违规的其他影响因素

除此之外,本文进一步控制地区层面可能影响企业财务违规的因素。社会信任通过民族、宗教和群体逐代繁衍而形成,从而构成了较为稳定的文化信仰和传统价值观,亦可能影响企业违规行为[23]。本文以非政府组织数量的对数来反映地区社会信任水平(Trust),表9中第(5)列的回归结果显示,地区社会信任水平越高,企业违规行为越少,且在控制了社会信任因素后,彩票文化的效应仍然存在。同时,本文进一步考察产业结构的可能影响,在原模型中加入第一产业产值和第二产业产值占地区生产总值的比例(IND1和IND2),Lottery的估计系数仍然在1%水平上显著,原结论没有改变。最后,为了避免观测到的企业违规行为是由大城市效应造成的[12],本文在模型中进一步加入是否发达城市这一虚拟变量,考虑到北京、上海和广东是我国经济发达区域的典型代表,上市企业分布较为集中,本文基于此构建虚拟变量City。表9中第(7)列的回归结果表明,大城市的企业确实更容易发生财务违规行为,在控制该因素后,本文所得结论仍然成立。

表10 内生性检验

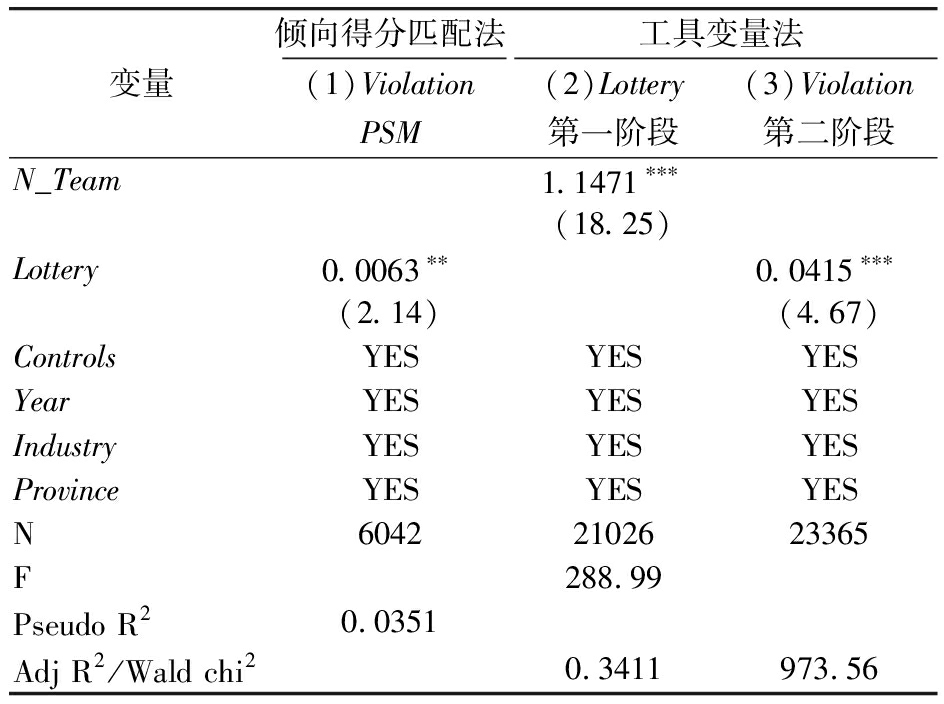

1.PSM配对

本文进一步采用倾向得分匹配的方法来减少企业财务违规样本自选择方面带来的内生性问题。我们以企业规模、负债率、成长性、治理情况等因素为基准,按照1∶1标准从未发生财务违规的样本中为寻找与财务违规样本较为相似的配对组。基于匹配后的样本,我们对彩票文化和企业财务违规的关系再次进行实证检验,结果如表10中第(1)列所示,Lottery的估计系数为0.0063,在5%水平上显著,这再次证实了本文的假设。

2.工具变量法

借鉴赵奇峰等的研究[11],本文选择地区内具有较大影响力的体育运动球队数目(N_Team)作为彩票文化的工具变量。我国的体育彩票分为数字型彩票、竞猜型彩票和即开型彩票三大类,其中竞猜型彩票类似于国外的体彩活动,包括足球彩票和篮球彩票。本文关注国内群众影响力较大和社会关注度较高的两项运动,即中国足球超级联赛(中超)和中国男子篮球职业联赛(CBA)。本文推断,某地区中超球队和CBA球队数量会对区域内彩票销售产生正向影响,采用中超球队和CBA球队数量作为工具变量满足相关性假设要求;同时,两球队分布数量与企业财务违规没有必然的直接联系,满足外生性假设要求。

表10中的后两列报告了使用二阶段最小二乘法的回归结果。在第一阶段的回归结果中,地区中超球队和CBA球队数量(N_Team)的回归系数显著为正,说明两大体育球队数量增加可以显著增强地区彩票文化氛围,这与我们的预期一致。F统计值大于10,说明满足工具变量与自变量高度相关的假设要求。第二阶段的回归结果显示,Lottery的估计系数为0.0145,在1%水平上显著为正。以上回归结果再次证实了本文的结论,即地区彩票文化显著提升了企业财务违规行为发生的可能性。

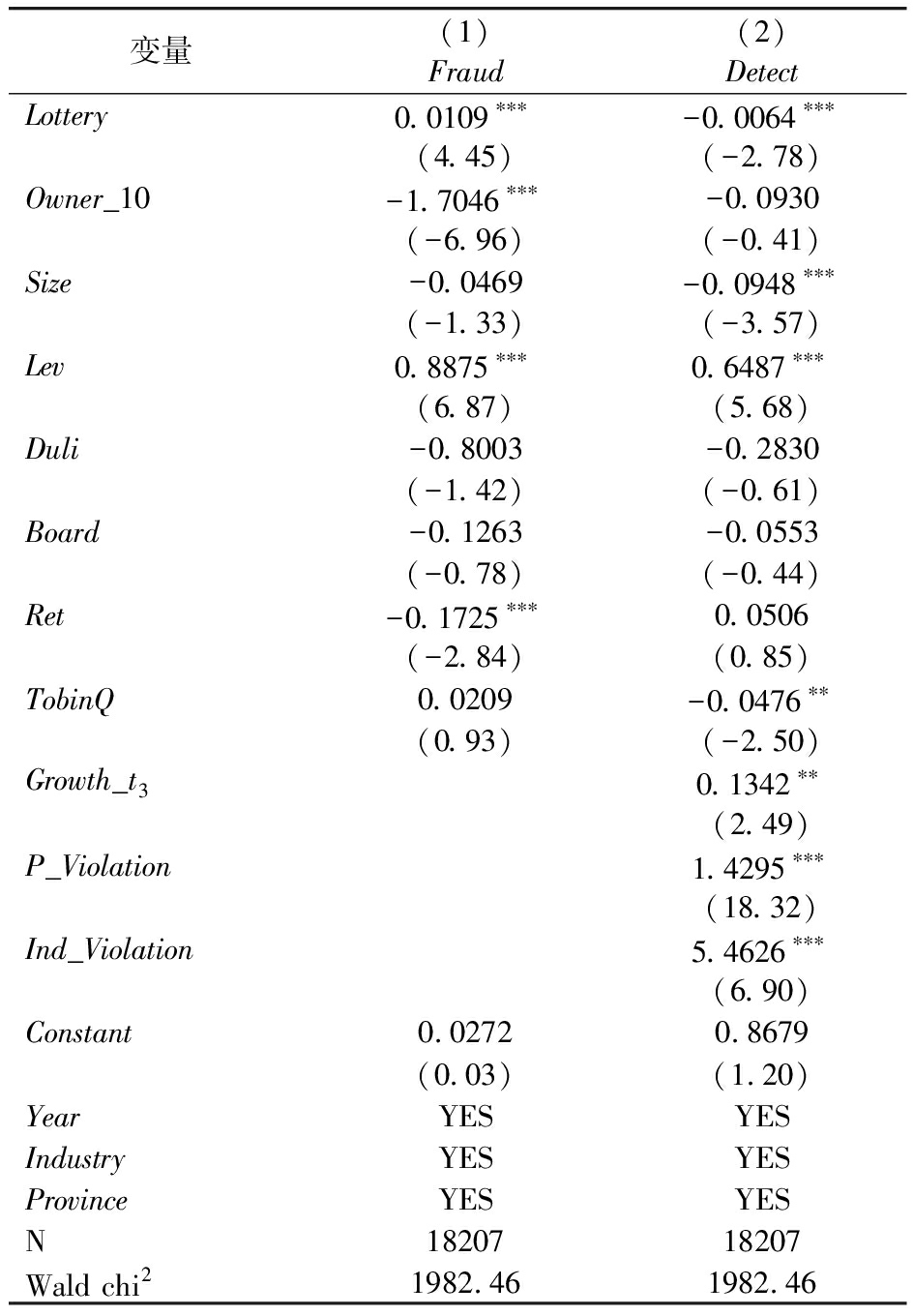

3.区分主观违规倾向和违规稽查倾向

在实证检验中,本文将已经被发现并受到处罚的企业财务违规数据定义为违规变量进行了分析,但这些样本均是有违规事实并被监管部门稽查报道的企业。换句话说,我们没有办法直接观测和识别出那些发生财务违规事实但并未被稽查出的企业,这可能会造成样本选择偏差。参考Khanna等以及陆瑶和胡江燕在研究企业财务违规时的方法[4,34],本文采用部分可观测的Bivariate Probit(BP)模型进行估计,该模型考察了违规事实(主观违规倾向)和稽查概率(客观违规稽查)两方面的影响因素。具体来看,本文首先引入两个潜变量Fraud*和Detect*,分别代表企业在相应年份的违规倾向和违规后被稽查出的可能性。两个潜变量决定因素模型如下:

Fraud*=XJ×ε+λ

(3)

Detect*=Xp×η+θ

(4)

其中,XJ是影响企业违规倾向的解释变量,XP是影响企业违规稽查可能性的解释变量,λ和θ是两个均值为0且服从正态分布的随机扰动项,相关系数为ξ。接下来,我们定义虚拟变量Fraud,当Fraud*>0时,Fraud取值为1,否则为0;定义虚拟变量Detect,当Detect*>0时,Detect取值为1,否则为0。在实际观测中,我们不能直接观测到Fraud和Detect的值,而只能观测到Violation(Violation=Fraud×Detect)的数值,Violation=1表示企业当年被发现了当年或之前的违规行为;Violation=0表示企业的违规行为未被发现或没有进行违规操作。借鉴Khanna等、路遥和李茶的研究[34-35],我们采用如下模型对Fraud*和Detect*进行估计:

Fraud=β0+β1Lottery+β2Owner_10+β3Size+β4Lev+β5Duli+β6Board+β7Ret+β8TobinQ+Year+Industry+Region+ε

(5)

Detect=φ0+φ1Lottery+φ2Owner_10+φ3Size+φ4Lev+φ5Duli+φ6Board+φ7Ret+φ8TobinQ+φ9Growth_t3+φ10P_Violation+φ11Ind_Violation+Year+Industry+Region+W

(6)

表11 BP模型下彩票文化对企业违规倾向和稽查概率的影响

其中,Owner_10是前十大股东持股比例之和,Board是董事会规模,Ret是股票年回报率,TobinQ是企业市场价值与账面价值之比,Growth_t3是企业过去三年的销售收入增长率。P_Violation是表示企业财务违规历史处罚的哑变量,若企业过去曾经发生过财务违规,取值为1,否则为0。Ind_Violation表示行业财务违规公司所占比例,其他控制变量同前文。

BP模型的回归结果如表11所示。可以看出,在第(1)列对违规倾向的识别检验中,Lottery的回归系数在1%水平上显著为正,说明彩票文化氛围显著提升了企业主观违规倾向;在第(2)列对稽查概率的识别检验中,Lottery的回归系数在1%水平上显著为负,表明较强的地方彩票文化降低了企业违规被稽查出的可能性。上述结果对本文结论提供了补充性证据支持,说明彩票文化可以显著增强企业内在的违规动机,这与Christensen等的研究结论[12]一致;同时,地区内彩票文化盛行也意味着当地对冒险等激进行为的容忍度较高,这在一定程度上降低了企业违规后被稽查出的可能性(可认为是放松了舞弊三角理论中的“机会”约束条件),减少了企业财务违规的潜在成本。两种途径综合作用于企业违规决策行为,最终表现为彩票文化显著增大了企业财务违规发生的可能性。

在中国资本市场迅速发展的同时,上市企业财务报告不端行为屡禁不止,这不仅损害了利益相关者的切身权益,还威胁到资本市场的长久健康发展。因此,财务报告不端行为的治理问题受到了广泛关注。本文基于地区彩票文化这一较为普遍的社会现象审视了彩票文化对企业财务违规倾向的影响,研究结果表明地区彩票文化氛围越强,企业财务违规的可能性越大。进一步研究发现,财务违规行为的发生在企业面临彩票文化与高业绩压力的交叠效应时更为明显;当治理水平更优时,彩票文化与企业财务违规的正向关系会得到缓解。本文进一步排除了道德因素的影响,证实彩票文化是通过个体冒险倾向和风险态度两个途径作用于企业违规的。为了保证结论的可靠性,本文进行了控制潜在其他影响因素、倾向匹配得分及工具变量法等一系列稳健性检验。

本研究丰富了地区非正式制度与企业决策行为的研究成果,为文化与企业财务违规的相关研究提供了新的经验证据。同时,研究结论也可以为政府决策者、投资者和企业管理层等多方主体提供借鉴和指导。资本市场屡禁不止的财务丑闻似乎表明,单纯从法律规章以及企业治理结构等正式制度层面出发并不能完全有效地杜绝企业财务违规行为的发生,因此基于文化视角,关注其对个体内在决策行为动机的影响或许才是约束公司财务不当行为的应有之义。决策者应对区域文化给予足够的重视,规避并防范地区文化可能产生的不利影响,在基本制度规范的基础上,倡导发挥文化价值的积极作用,从制度惩戒为主的“单一治理”框架转向融合文化在内的“混合治理”模式。

当然,本研究也存在一定的局限性:第一,限于数据的可获得性,本文以省区市层面彩票消费金额来刻画彩票文化,可能较为粗糙,因此未来可尝试寻找更为精确具体的文化测量变量,如通过问卷调查获得第一手资料;第二,本文仅以企业是否发生违规来刻画财务违规行为,并未深入剖析不同的违规类型,未来研究可区分不同类型的财务违规行为,进一步考察地区彩票文化对企业不同类型财务违规行为的异质性影响。

[1]Agrawal A,Chadha S.Corporate governance and accounting scandals[J].Journal of Law and Economics,2005,48(2):371-406.

[2]Beasley M S,Carcello J V,Hermanson D R,et al.Fraudulent financial reporting:Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms[J].Accounting Horizons,2000,14(4):441-454.

[3]蔡志岳,吴世农.我国上市公司信息披露违规的预警研究——基于财务、市场和治理视角[J].管理评论,2007(1):25-33.

[4]陆瑶,胡江燕.CEO与董事间“老乡”关系对公司违规行为的影响研究[J].南开管理评论,2016(2):54-64.

[5]Povel P,Singh R,Winton A.Booms,busts,and fraud[J].Review of Financial Studies,2007,20(4):1219-1254.

[6]郑建明,黄晓蓓,张新民.管理层业绩预告违规与分析师监管[J].会计研究,2015(3):50-56.

[7]周开国,应千伟,钟畅.媒体监督能够起到外部治理的作用——来自中国上市公司违规的证据[J].金融研究,2016(6):193-206.

[8]Guiso L,Sapienza P,Zingales L.The value of corporate culture[J].Journal of Financial Economics,2015,39(7-8):845-875.

[9]潘越,肖金利,戴亦一.文化多样性与企业创新:基于方言视角的研究[J].金融研究,2017(10):146-161.

[10]李路,贺宇倩,汤晓燕.文化差异、方言特征与企业并购[J].财经研究,2018(6):141-153.

[11]赵奇锋,赵文哲,卢荻,等.博彩与企业创新:基于文化视角的研究[J].财贸经济,2018(9):124-142.

[12]Christensen D M,Jones K L,Kenchington D G.Gambling attitudes and financial misreporting[J].Contemporary Accounting Research,2018,35(3):1229-1261.

[13]赵子乐,林建浩.海洋文化与企业创新——基于东南沿海三大商帮的实证研究[J].经济研究,2019(2):68-83.

[14]戴亦一,肖金利,潘越.“乡音”能否降低公司代理成本?——基于方言视角的研究[J].经济研究,2016(12):147-160.

[15]Zak P,Knack S.Trust and growth[J].Economic Journal,2001,11(470):295-321.

[16]刘凤委,李琳,薛云奎.信任、交易成本与商业信用模式[J].经济研究,2009(8):61-73

[17]马德芳,邱保印.社会信任、企业违规与市场反应[J].中南财经政法大学学报,2016(6):77-84.

[18]程博,熊婷,林敏华.儒家传统文化与公司违规行为——基于中国家族上市公司的分析[J].经济理论与经济管理,2018(10):72-86.

[19]Griffin J M,Kruger S,Maturana G.Do personal ethics influence corporate ethics?[J].Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS),2019,116(33):16268-16273.

[20]Guryan J,Kearney M S.Is lottery gambling addictive?[J].American Economic Journal Economic Policy,2009,2(3):90-110.

[21]Chen Y,Podolski E J,Rhee S G,et al.Local gambling preferences and corporate innovative success[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2014,49(1):77-106.

[22]Schneider C,Spalt O.Acquisitions as lotteries? The selection of target-firm risk and its impact on merger outcomes[J].Critical Finance Review,2017,6(1):77-132.

[23]Murphy P R.Attitude,machiavellianism and the rationalization of misreporting[J].Accounting,Organizations and Society,2012,37(4):242-259.

[24]Graham J R,Harvey C R,Puri M.Managerial attitudes and corporate actions[J].Journal of Financial Economics 2013,109(1):103-121.

[25]Kearney M S.The economic winners and losers of legalized gambling[J].National Tax Journal,2005,58(2):281-302.

[26]Chen Y,Kumar A,Zhang C.Searching for gambles:Investor attention,gambling sentiment,and stock market outcomes[R].Working paper,2015.

[27]陈关亭.我国上市公司财务报告舞弊因素的实证分析[J].审计研究,2007(5):92-98.

[28]Kothari S P,Shu S,Wysocki P D.Do managers withhold bad news?[J].Journal of Accounting Research,2009,47(1):241-276.

[29]Moehrle S.Do firms use restructuring charge reversals to meet earnings targets?[J].The Accounting Review,2002,77(2):397-413.

[30]Bens D A,Goodman T H,Neamtiu M.Does investment-related pressure lead to misreporting? An analysis of reporting following M&A transactions[J].The Accounting Review,2011,87(3):839-865.

[31]Skaife H A,Veenman D,Wangerin D.Internal control over financial reporting and managerial rent extraction:Evidence from the profitability of insider trading[J].Journal of Accounting and Economics,2013,55(1):91-110.

[32]毛新述,孟杰.内部控制与诉讼风险[J].管理世界,2013(11):161-171.

[33]Healy P M,Palepu K G.Information asymmetry,corporate disclosure,and the capital markets:A review of the empirical disclosure literature[J].Journal of Accounting and Economics,2001,31(1-3):405-440.

[34]Khanna V,Kim E H,Lu Y.CEO connectedness and corporate fraud[J].The Journal of Finance,2015,70(3):1203-1252.

[35]陆瑶,李茶.CEO对董事会的影响力与上市公司违规犯罪[J].金融研究,2016(1):180-195.

[36]Kim Y,Park M S,Wier B.Is earnings quality associated with corporate social responsibility?[J].The Accounting Review,2012,87(3):761-796.

[37]Khan M,Watts R L.Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism[J].Journal of Accounting and Economics,2009,48(2):132-150.

[38]Brazel J F,Zimbelman J M F.Using nonfinancial measures to assess fraud risk[J].Journal of Accounting Research,2009,47(5):1135-1166.

© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址:北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室

北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼5层

北京市海淀区西禅寺(华北项目部)

江苏省无锡市滨湖区蠡溪路859号2131室

深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室

深圳市福田区华能大厦

佛山顺德区北滘工业大道云创空间

汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区

长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦

梅州市丰顺县大润发大厦

欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?

稍后再说 现在咨询